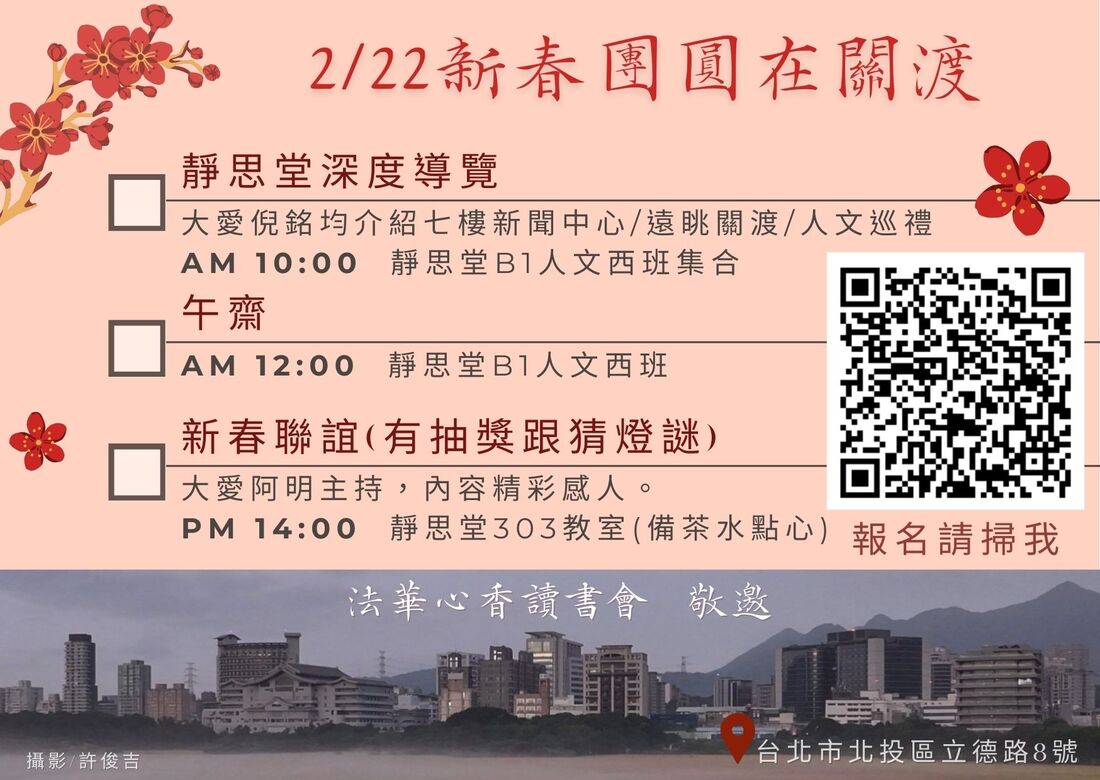

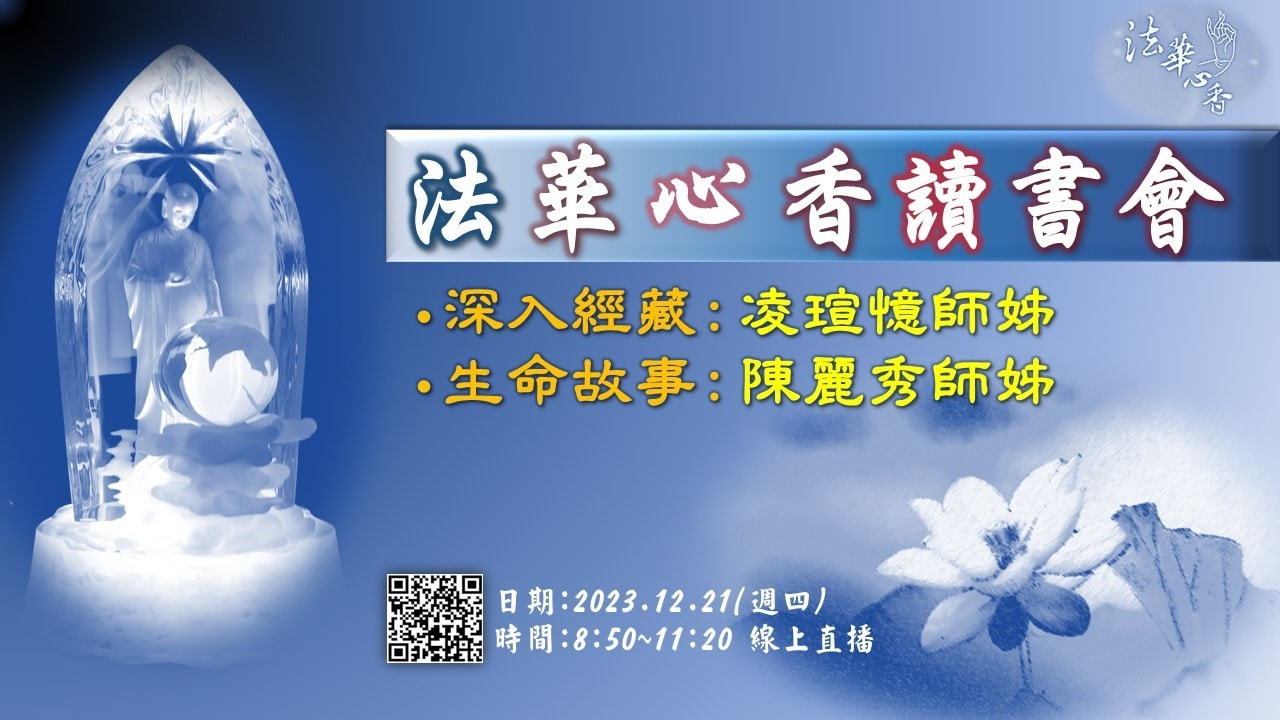

現場關渡靜思堂303教室,YT線上同步直播

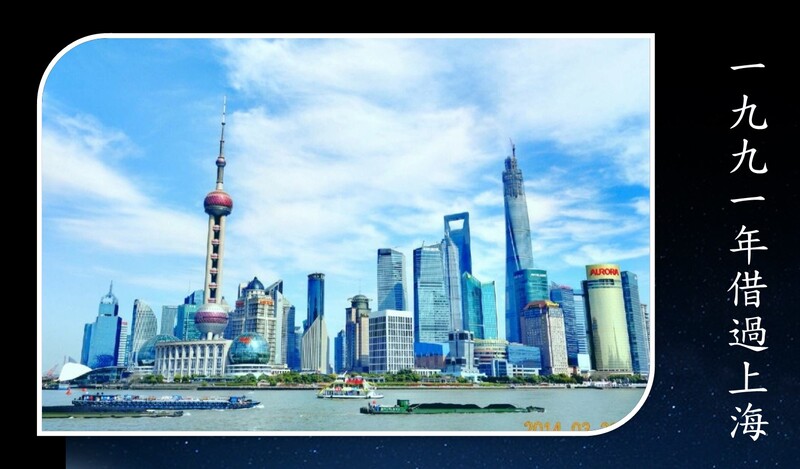

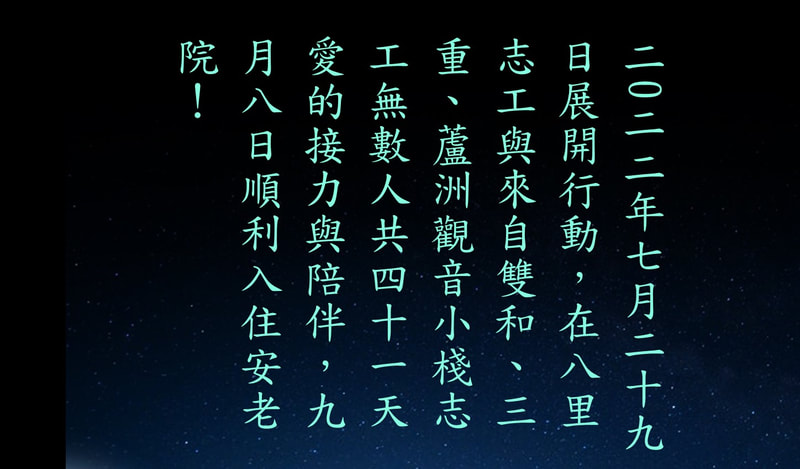

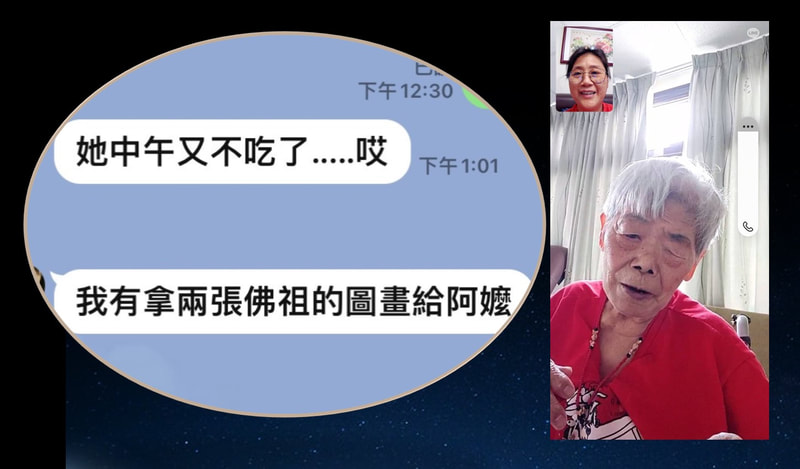

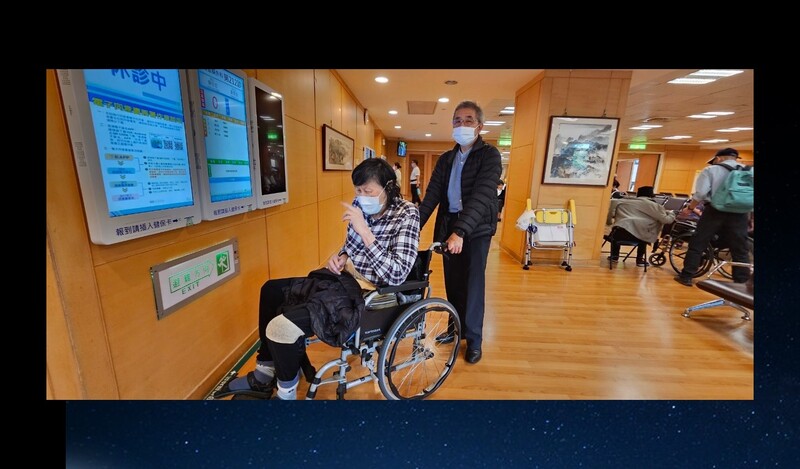

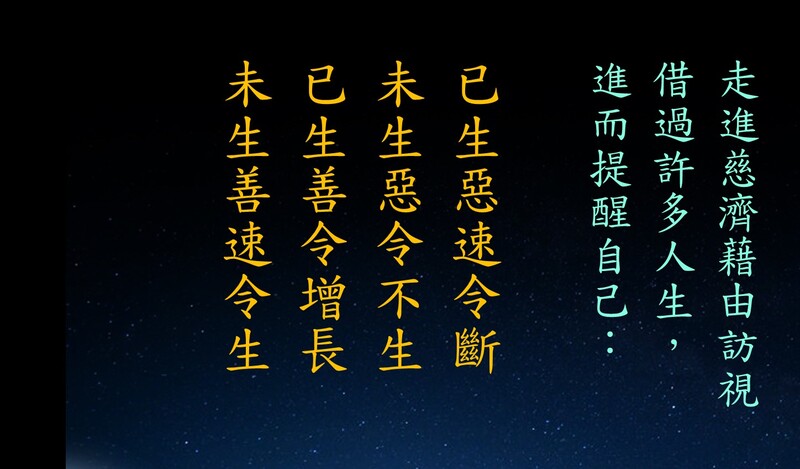

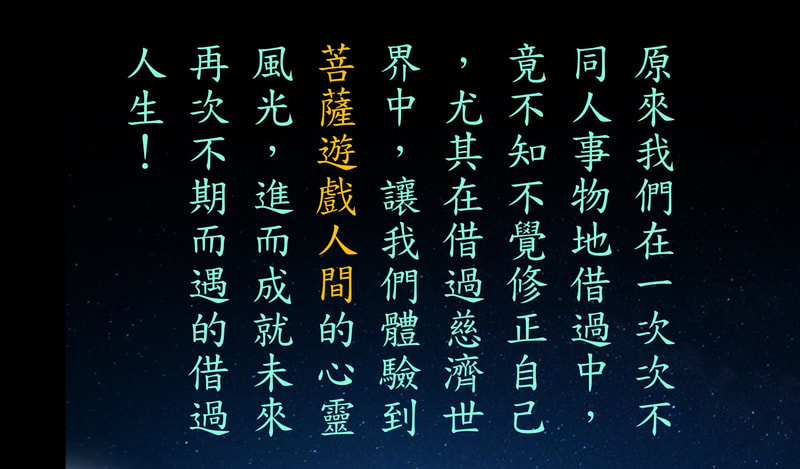

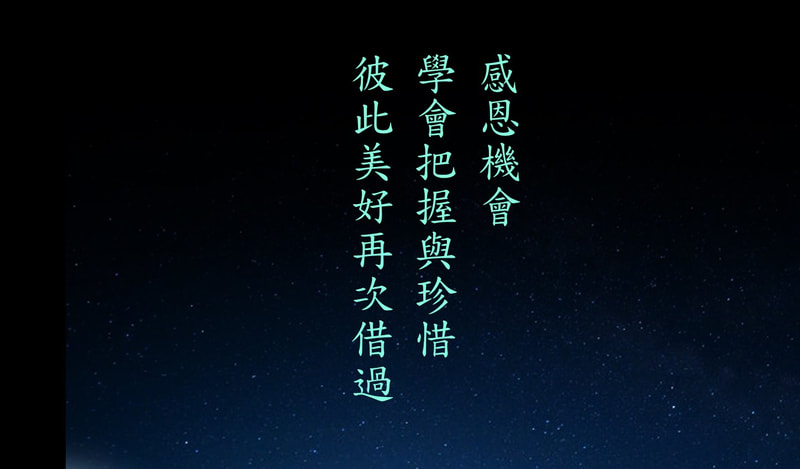

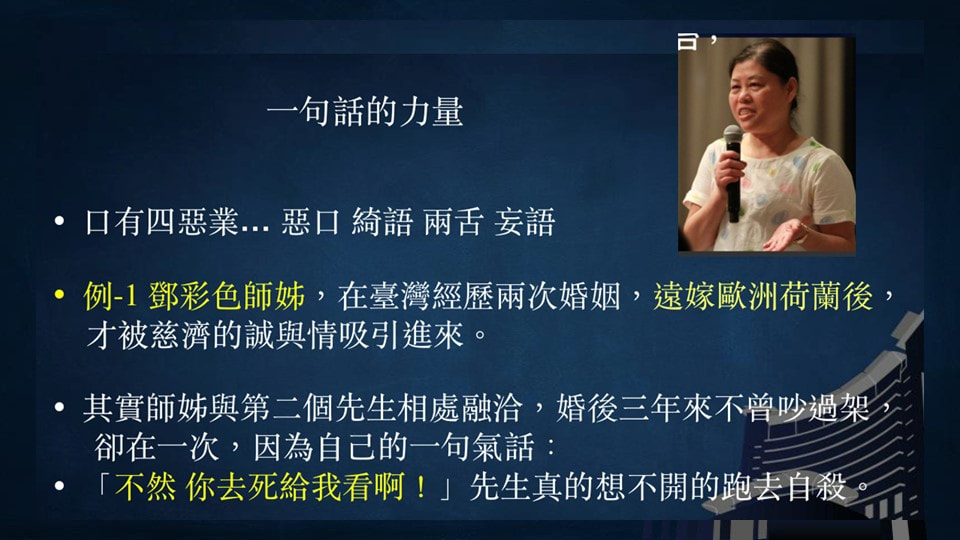

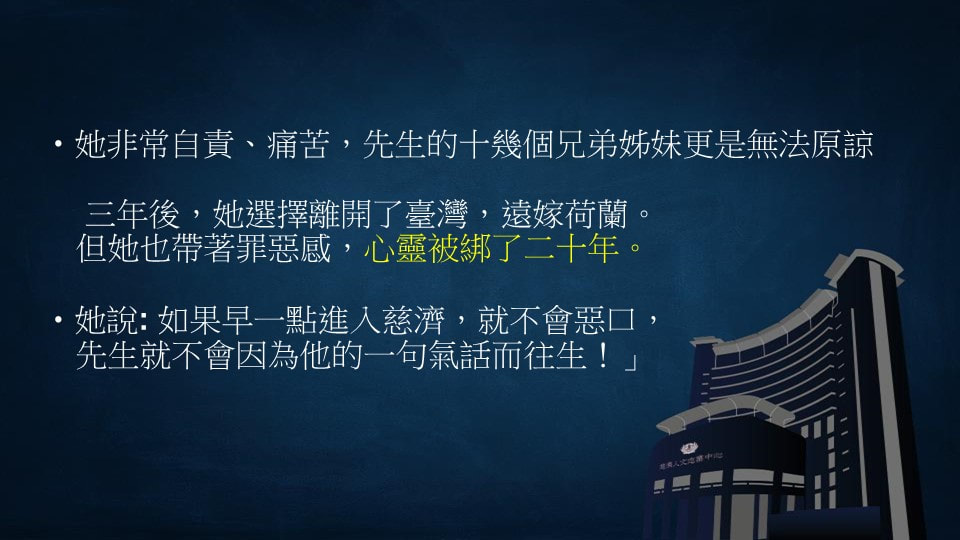

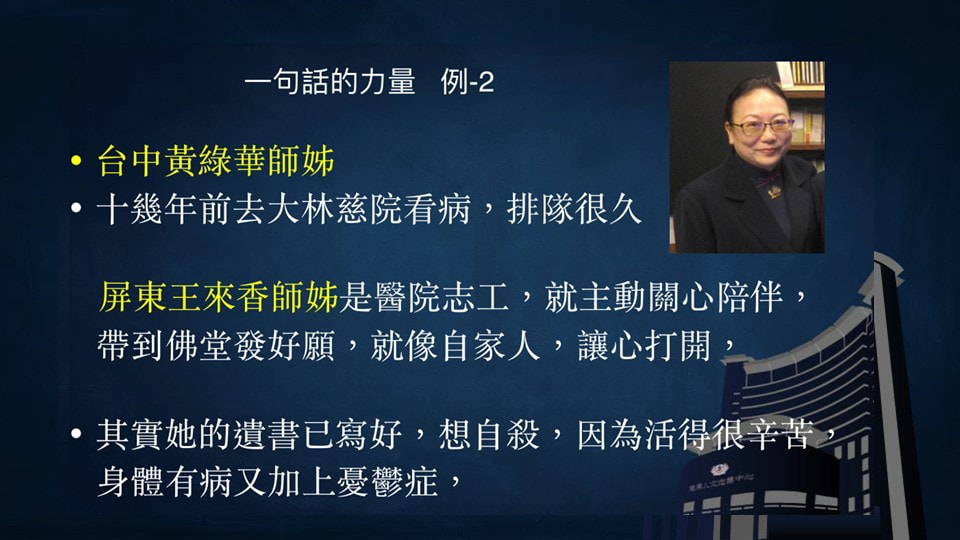

借過 慈濟 人生-陳麗雯師姊無量義法髓頌-黃大倫師兄一句話的力量-楊慈韻師姊靜思心語--王文茜師姊

0 評論

現場關渡靜思堂303教室,YT線上同步直播

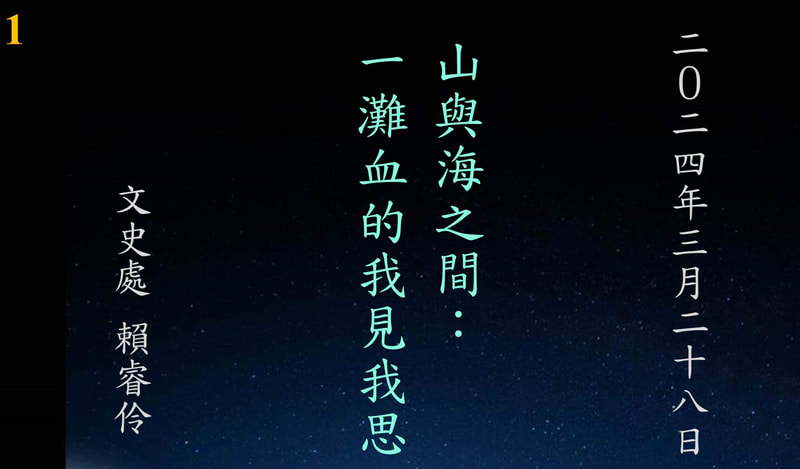

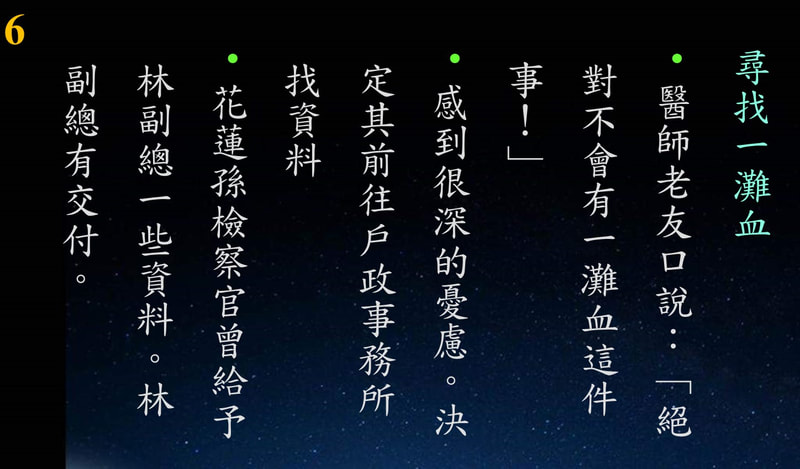

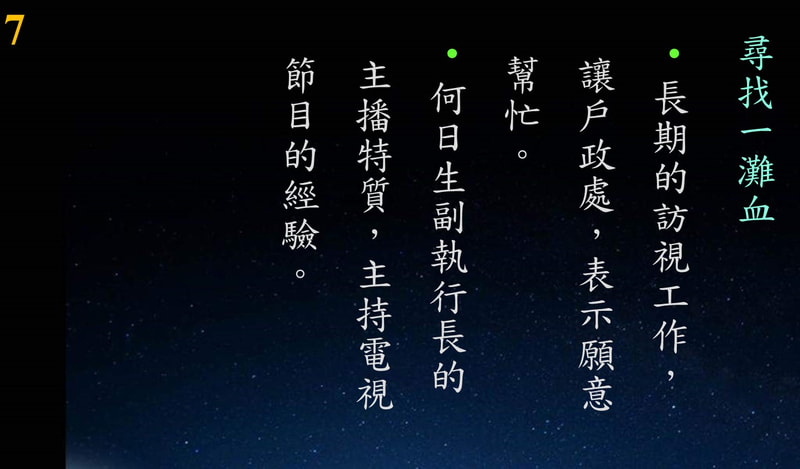

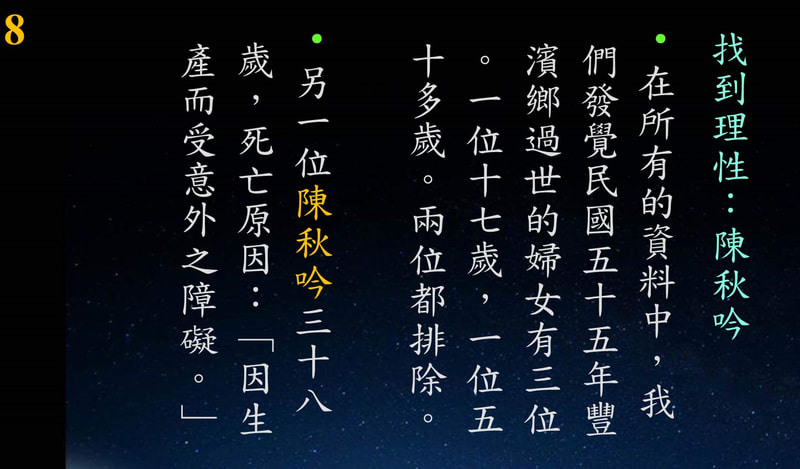

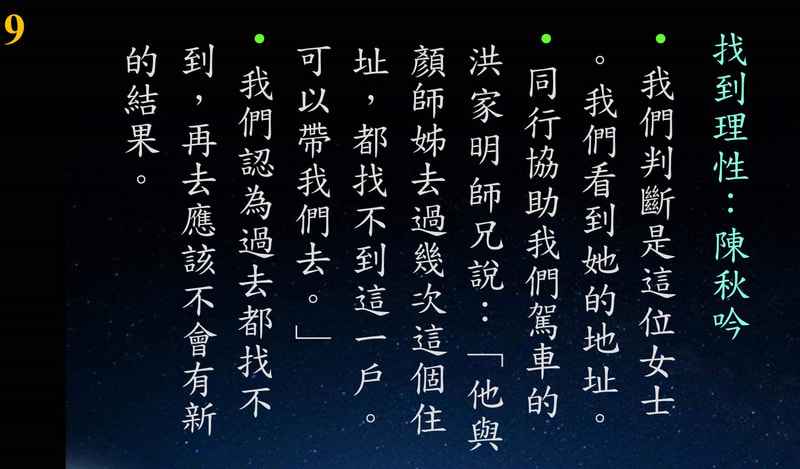

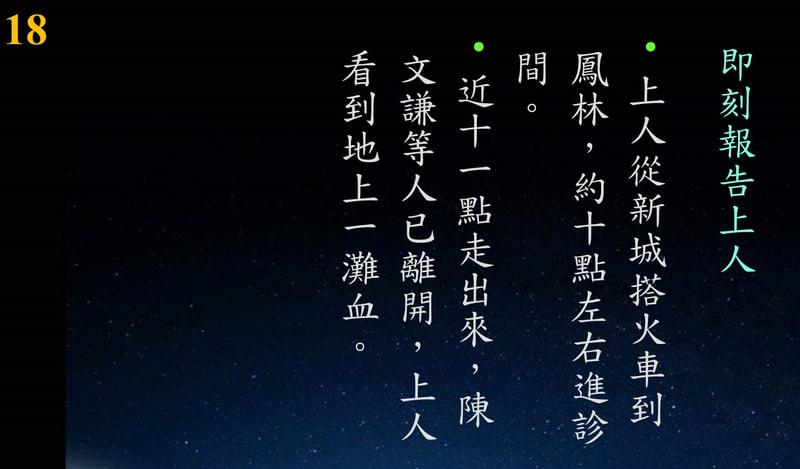

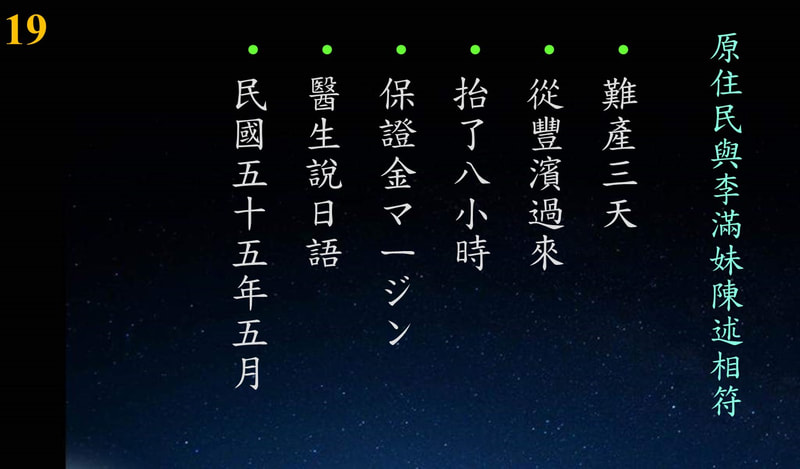

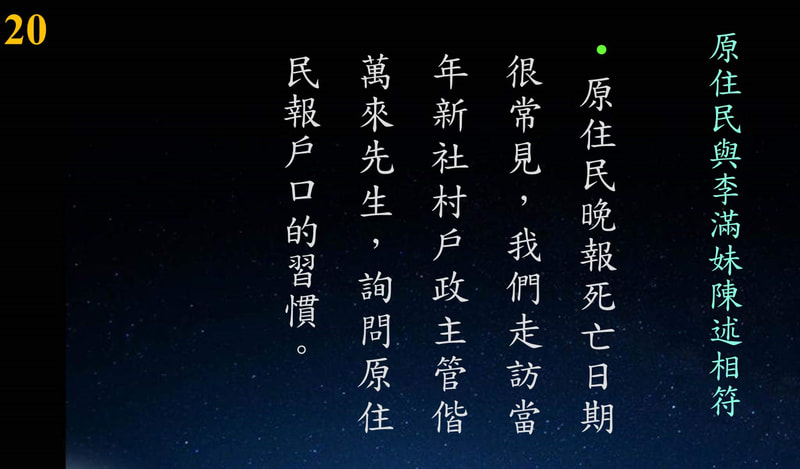

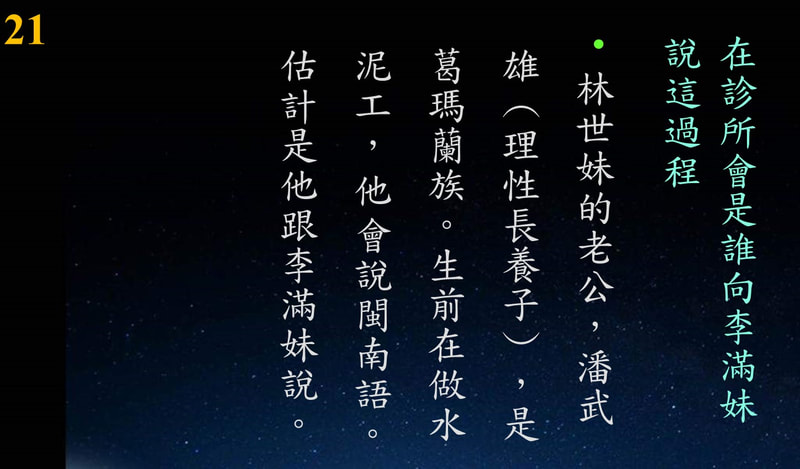

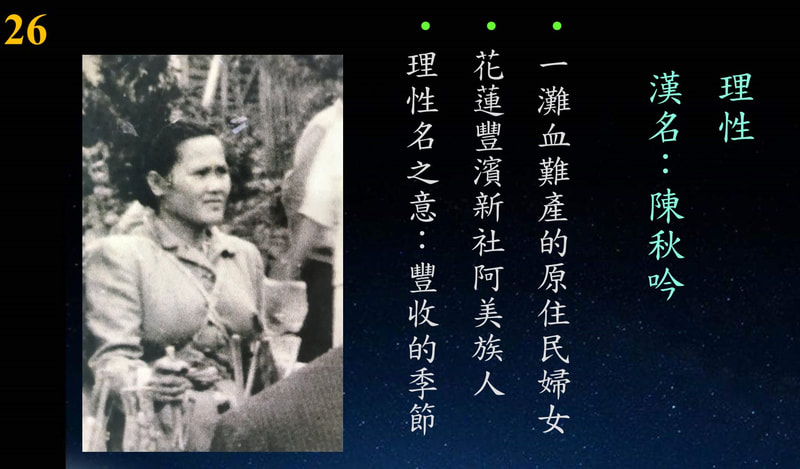

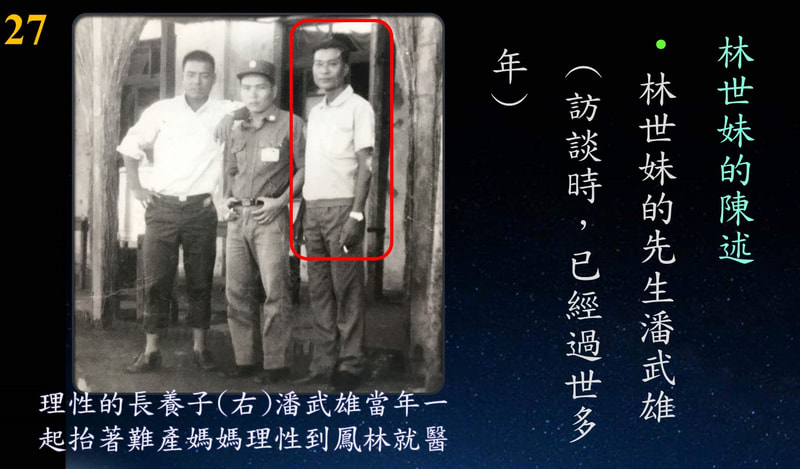

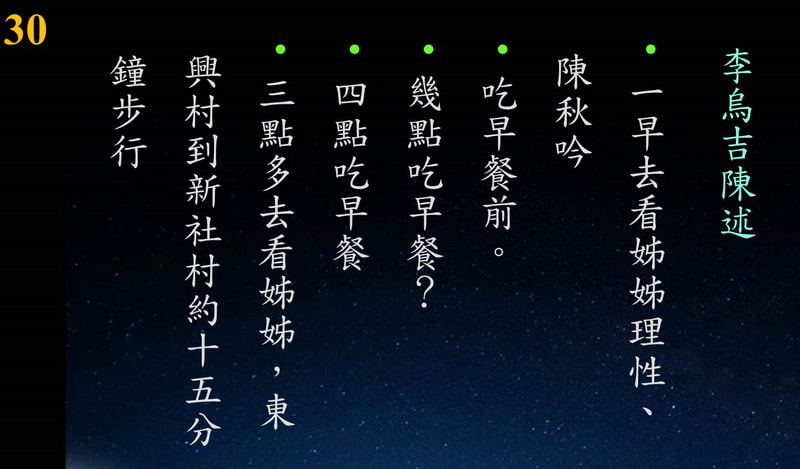

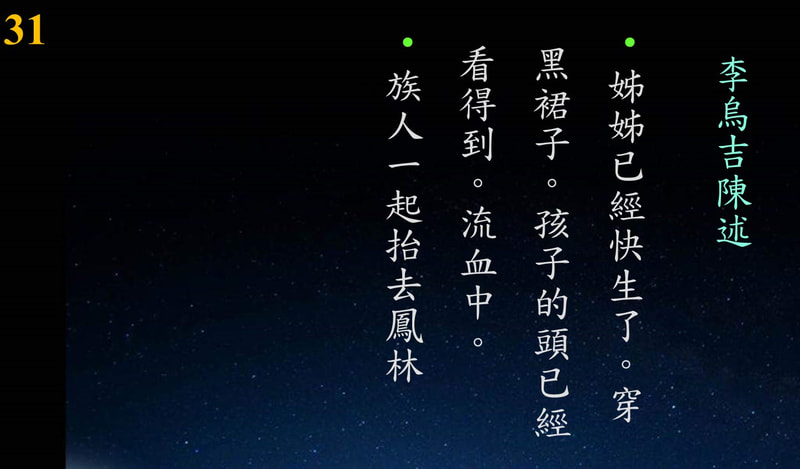

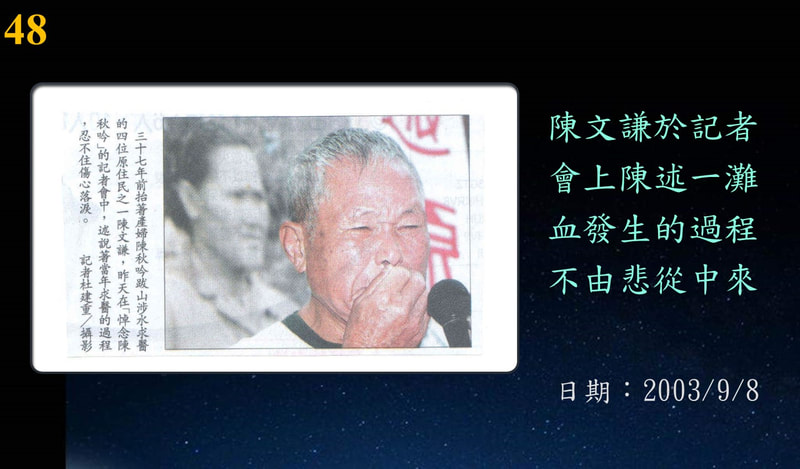

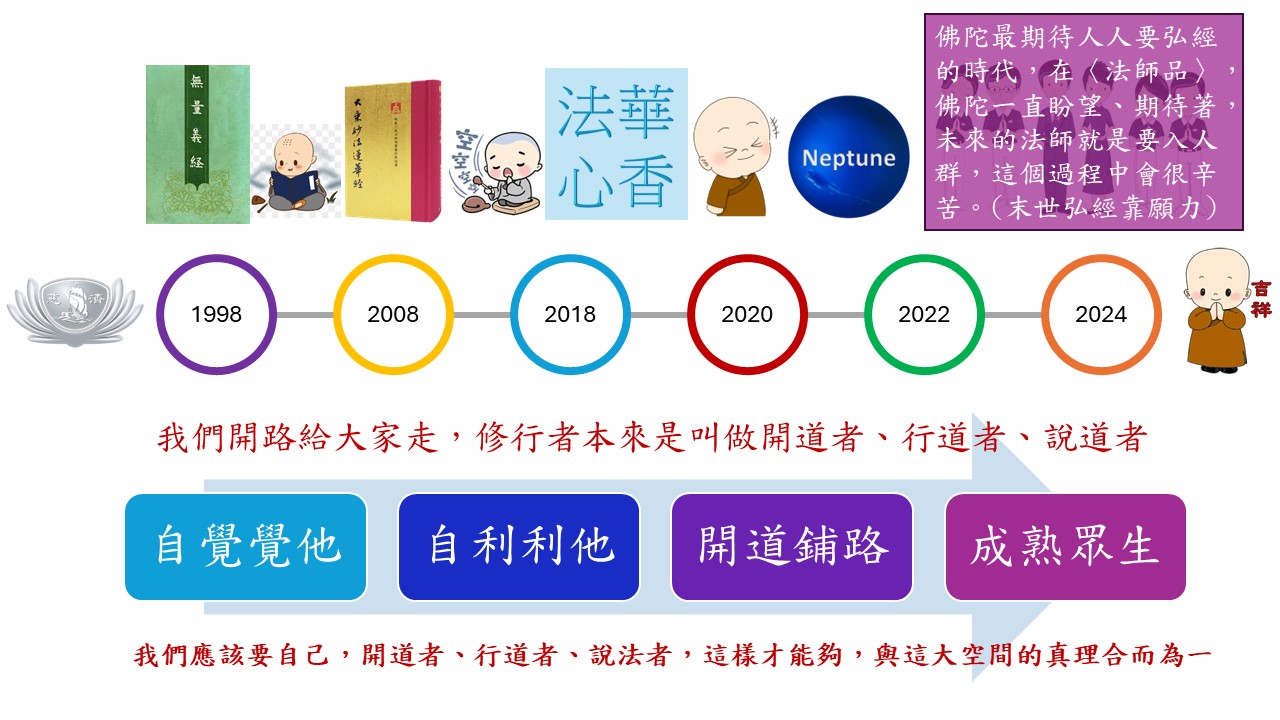

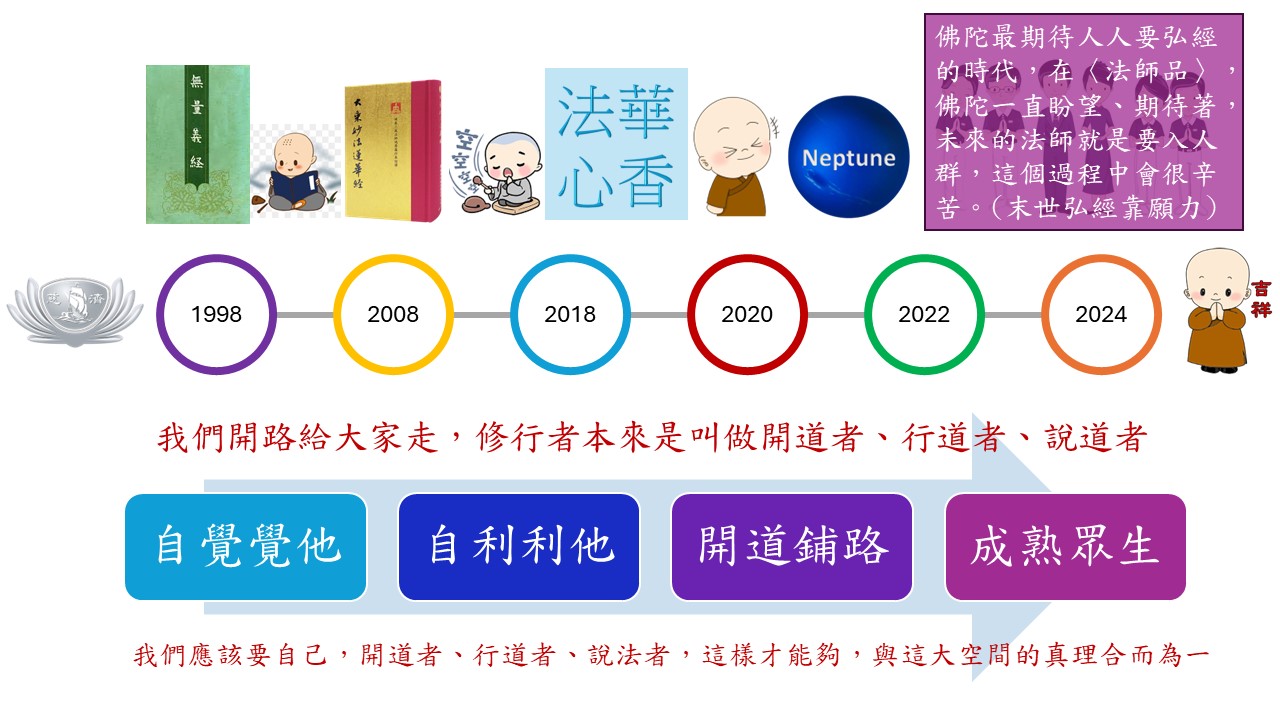

在山與海之間-一灘血事件的我見我思-賴睿伶師姊無量義 法髓頌導讀 功德會成立--楊銘哲師兄今年我才38-黃胡攏師姊靜思心語-李中庸師兄現場關渡靜思堂303教室,YT線上同步直播

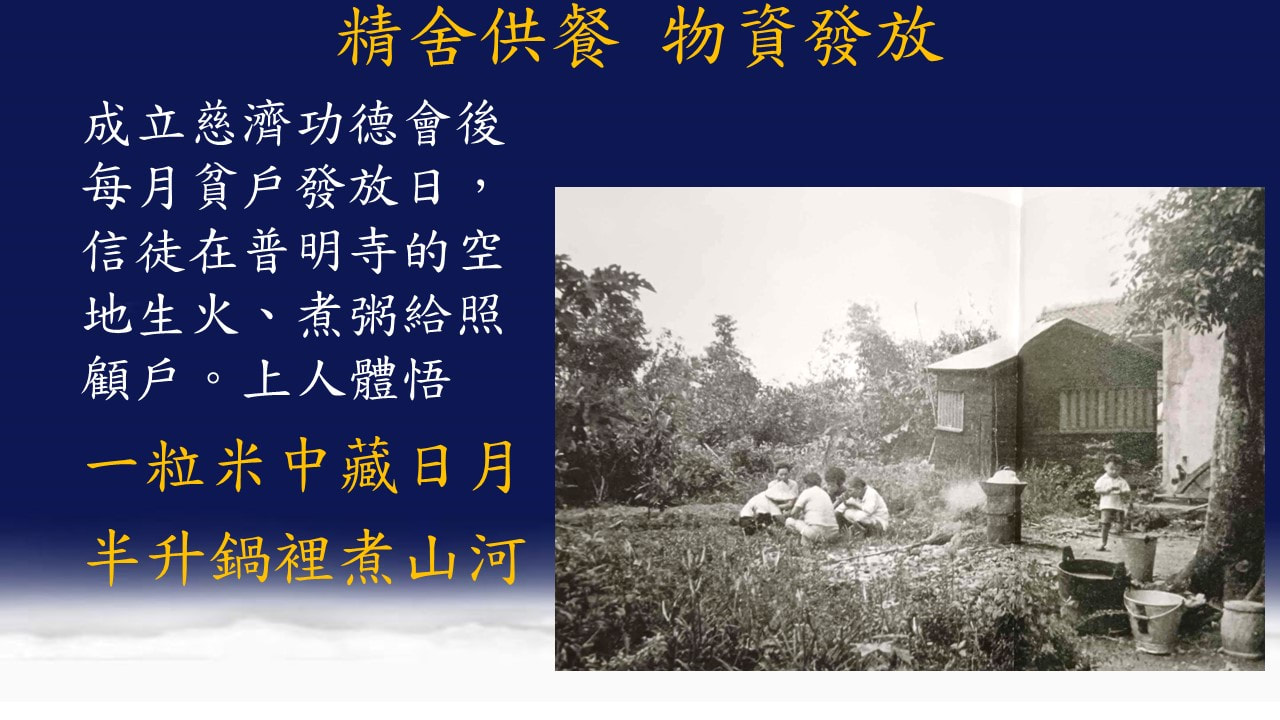

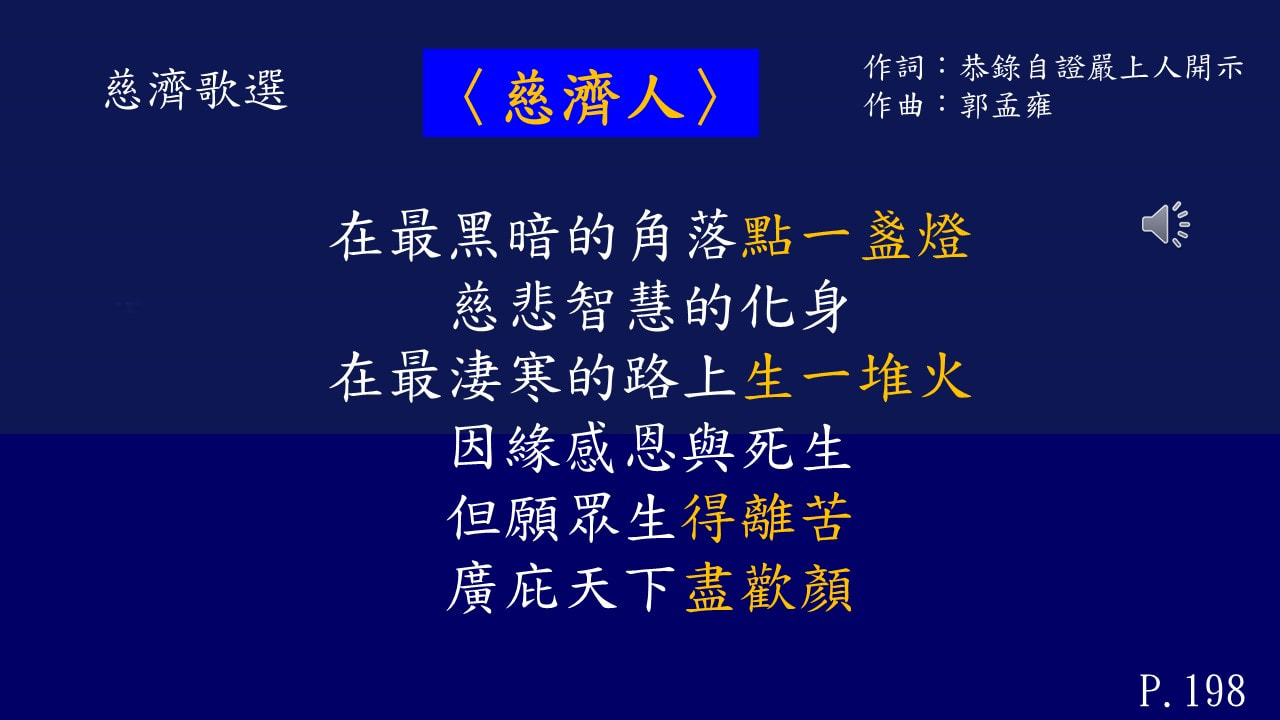

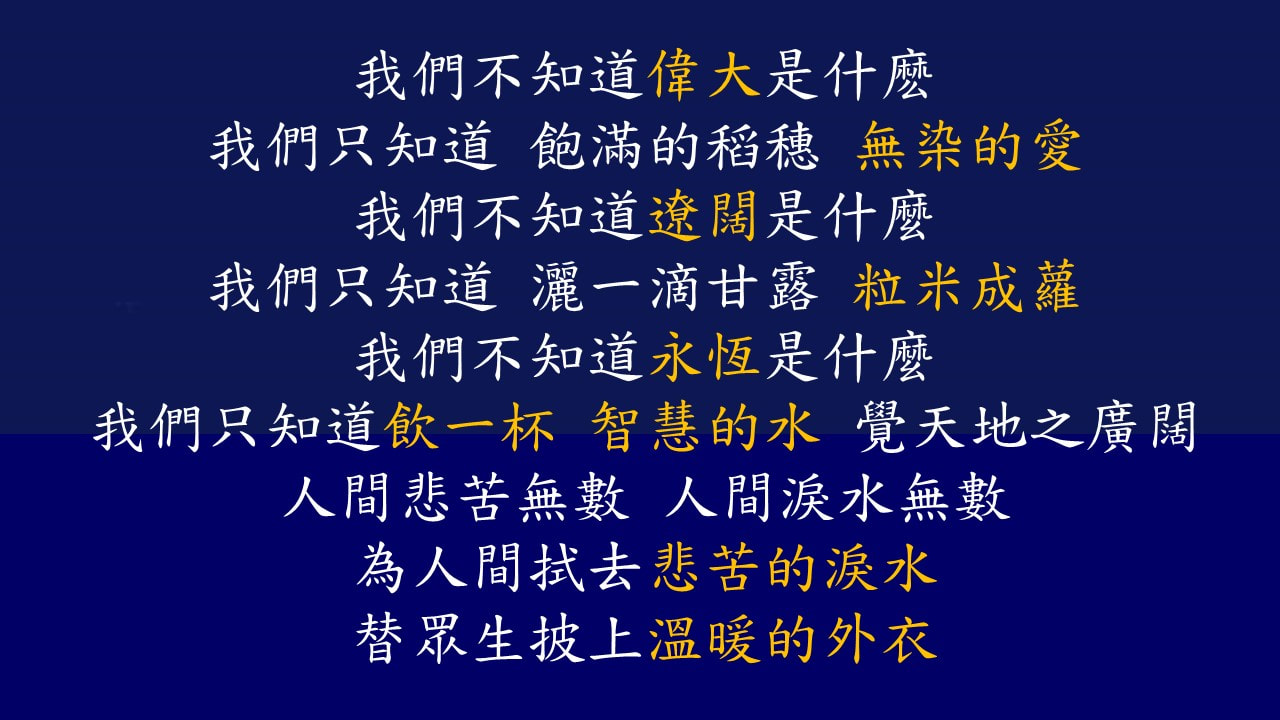

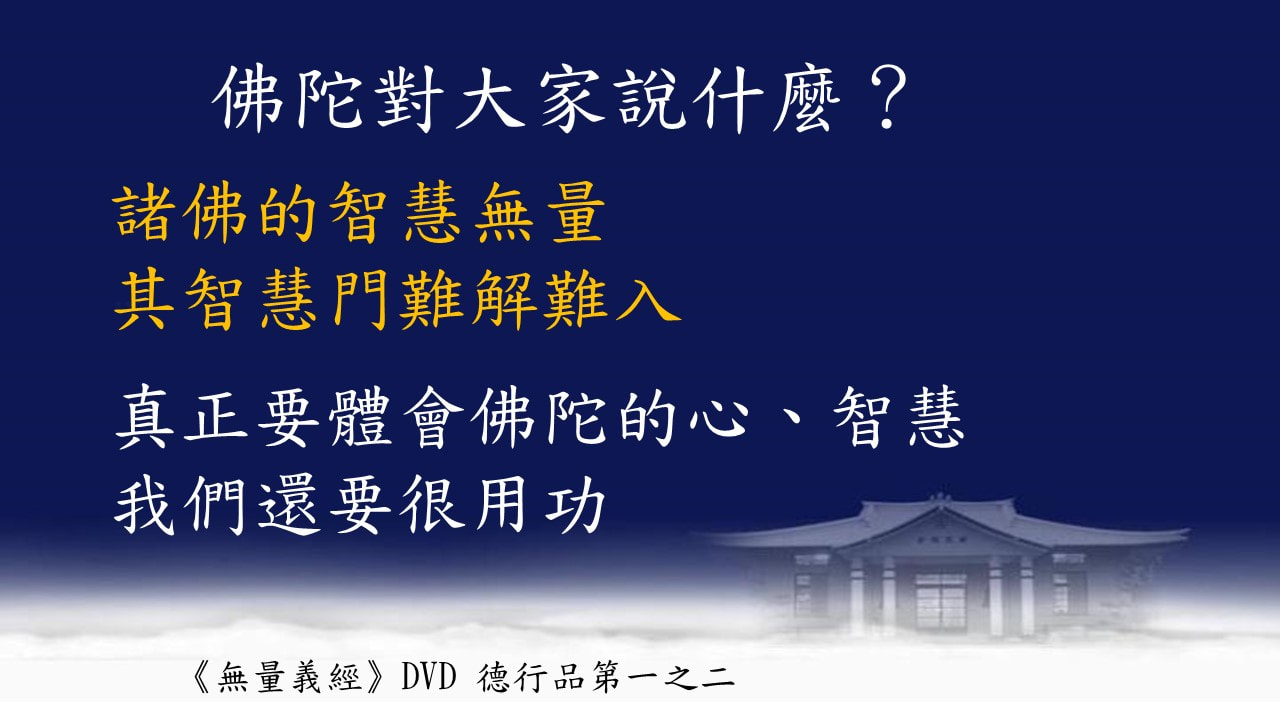

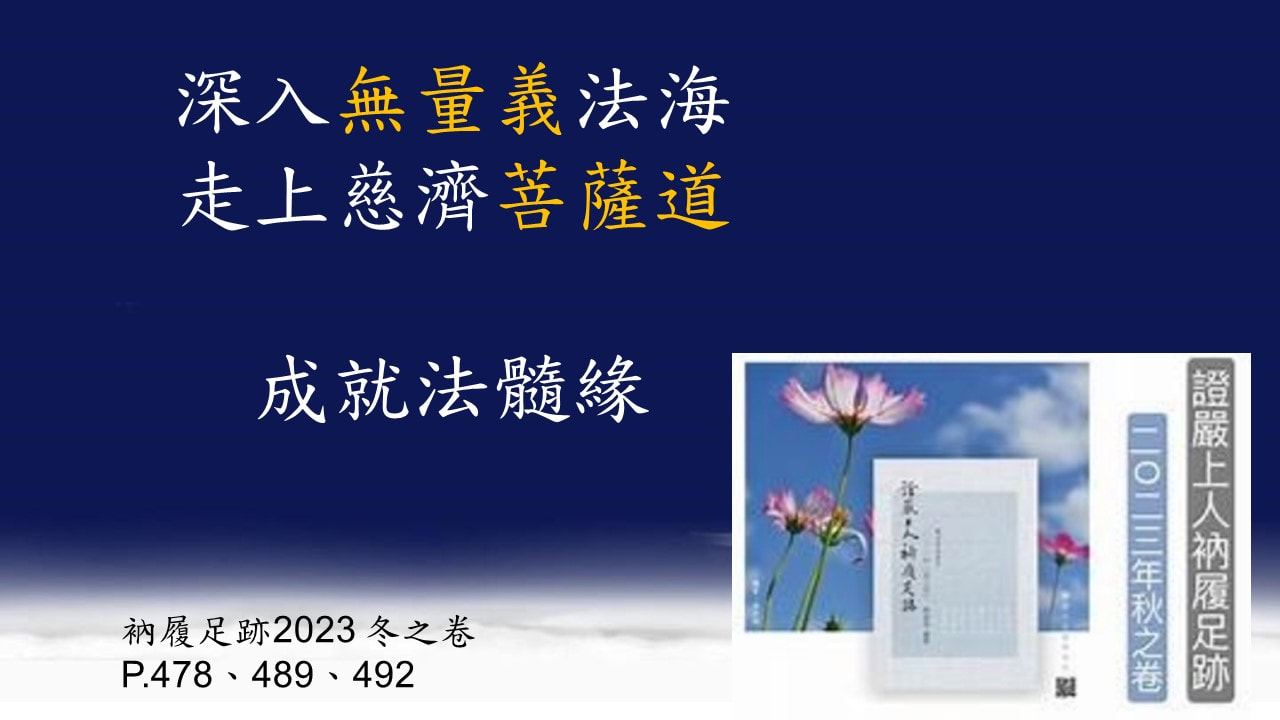

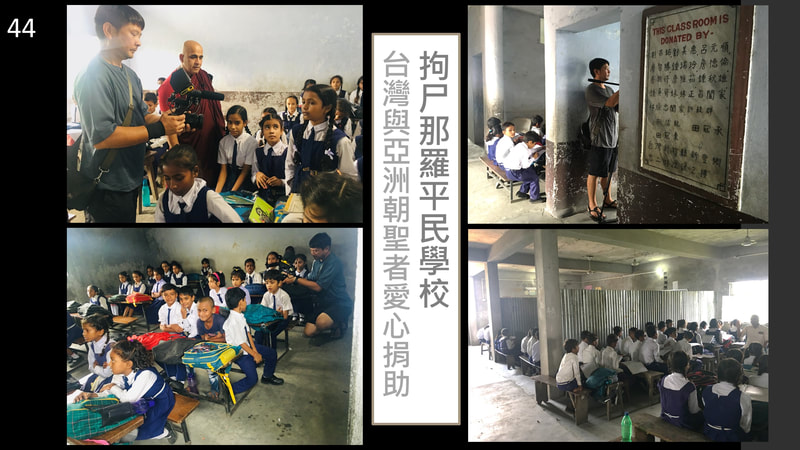

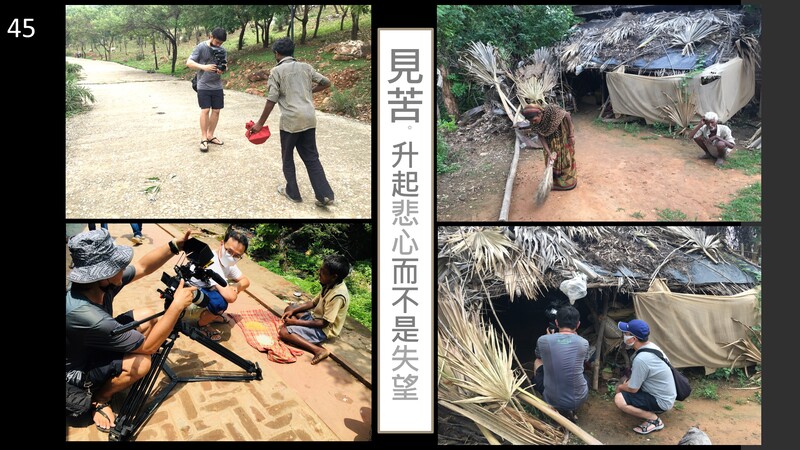

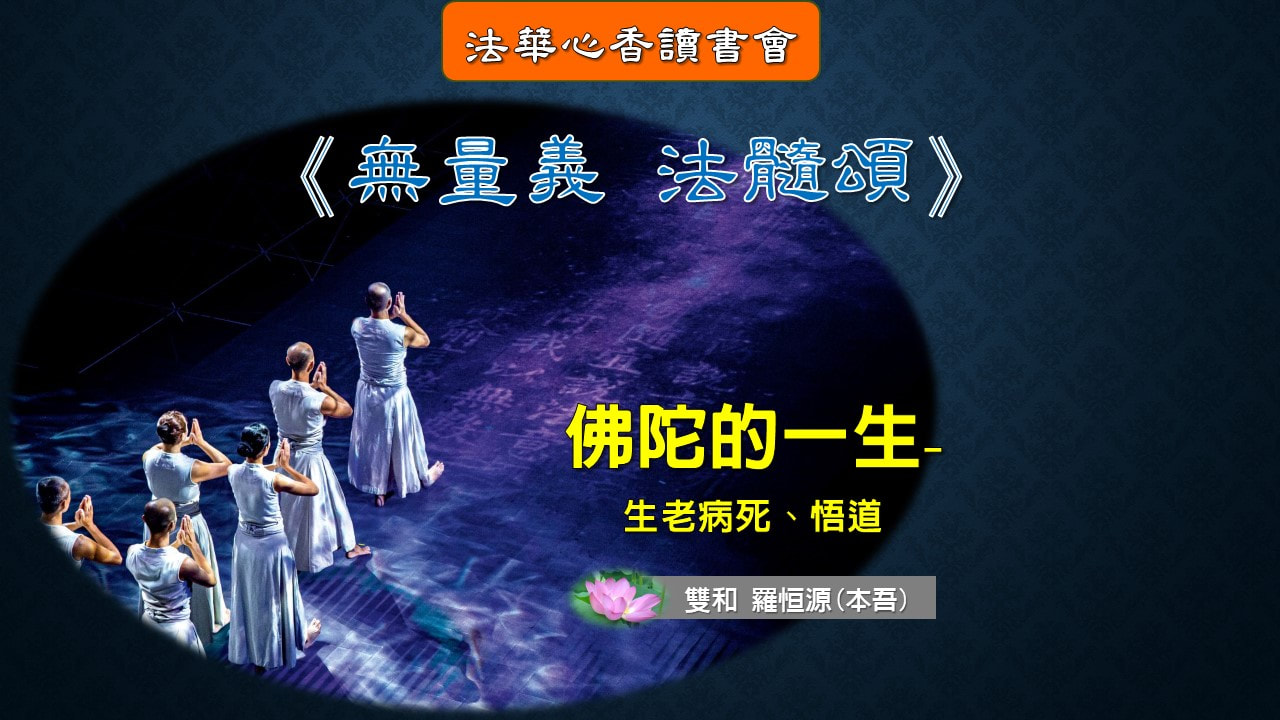

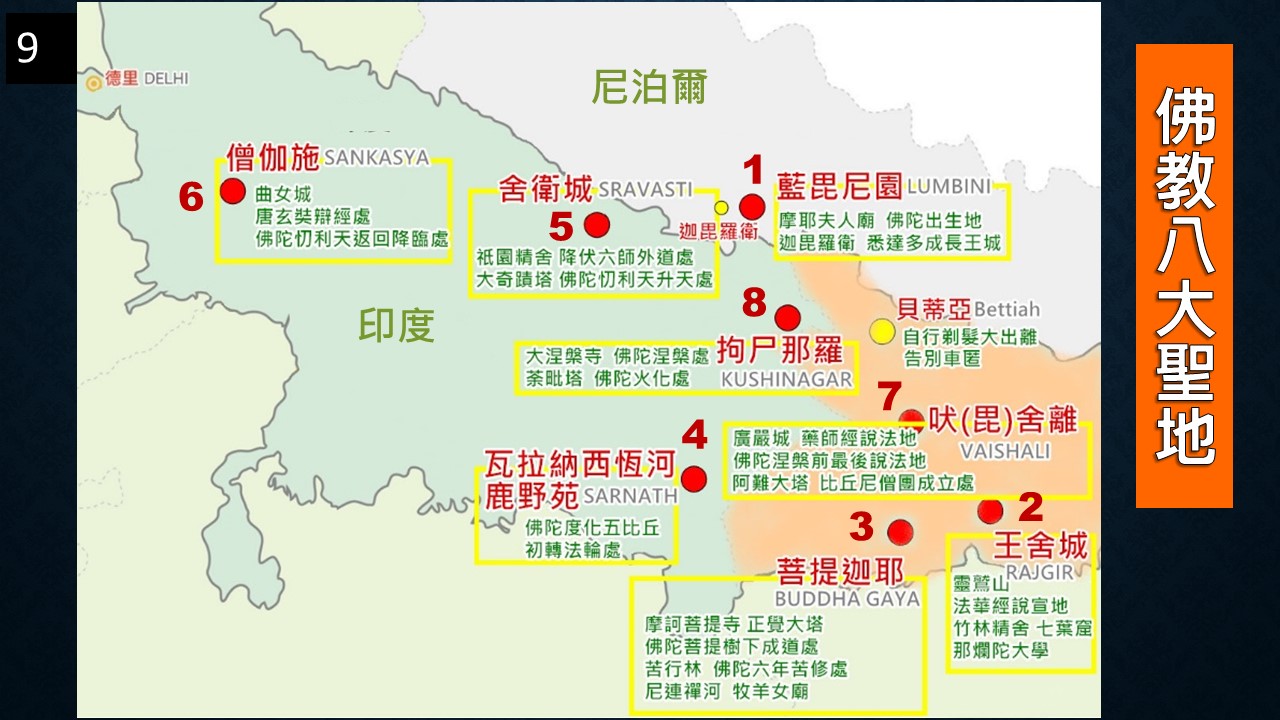

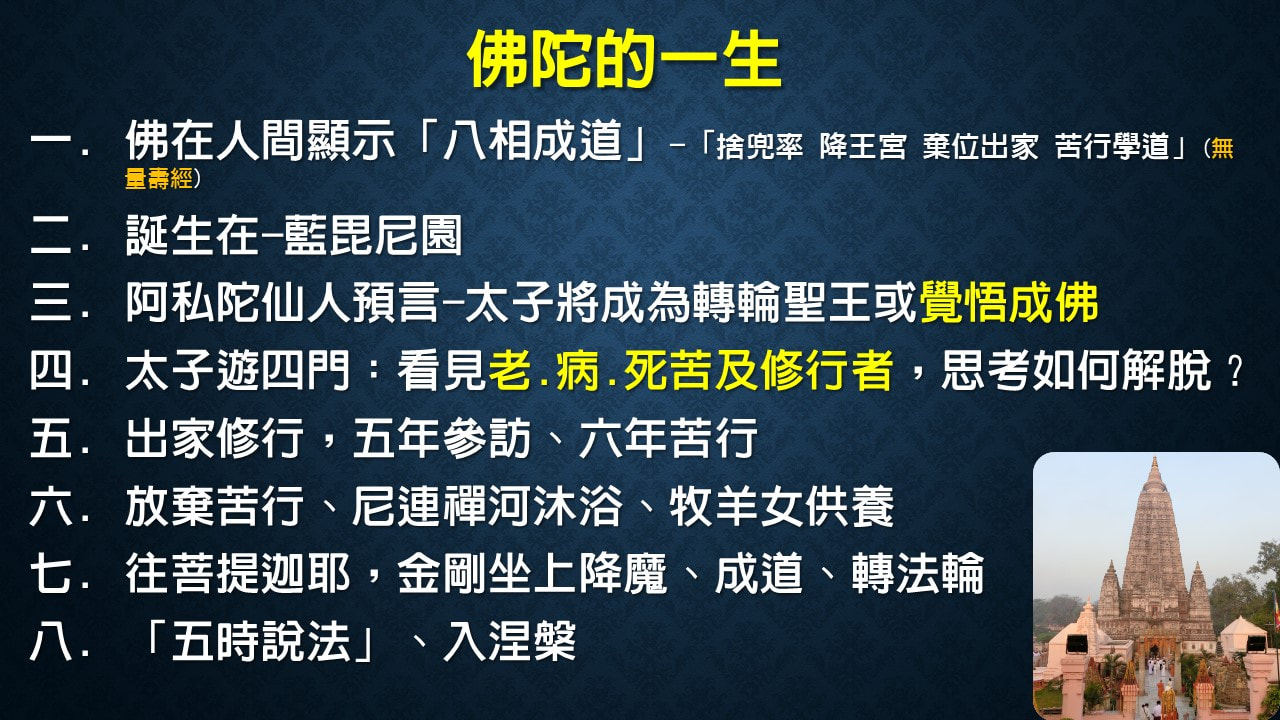

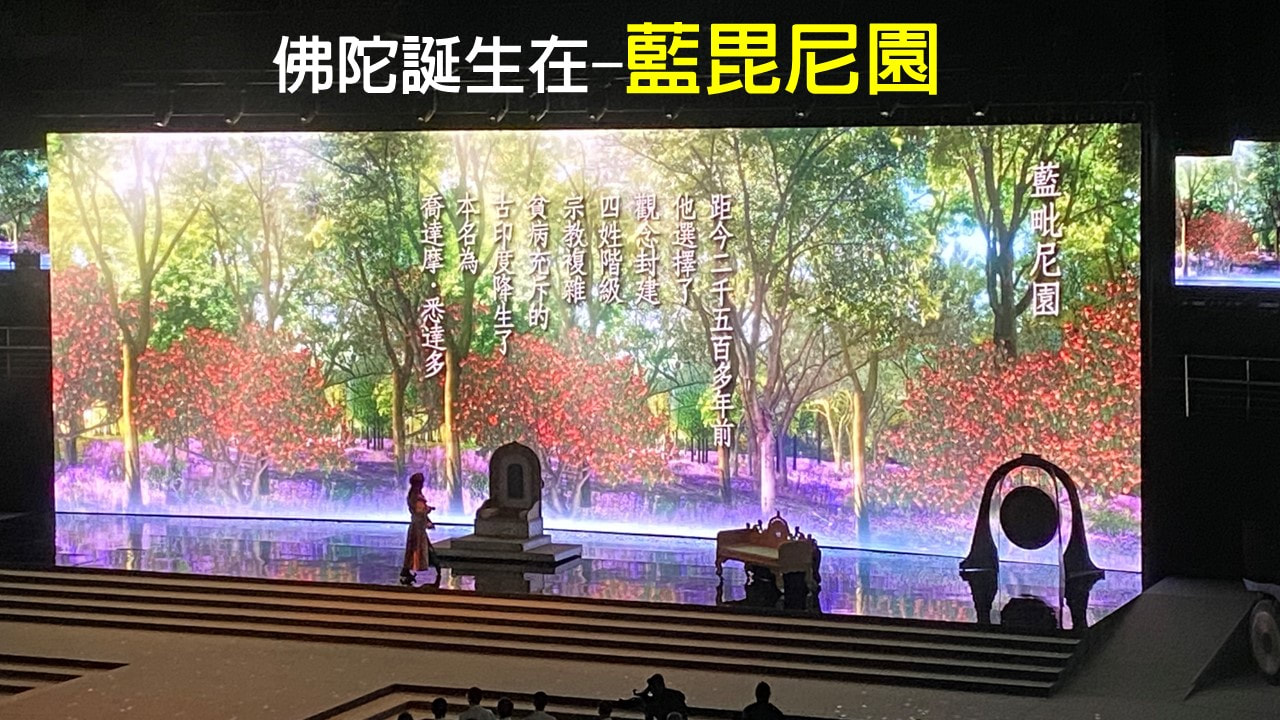

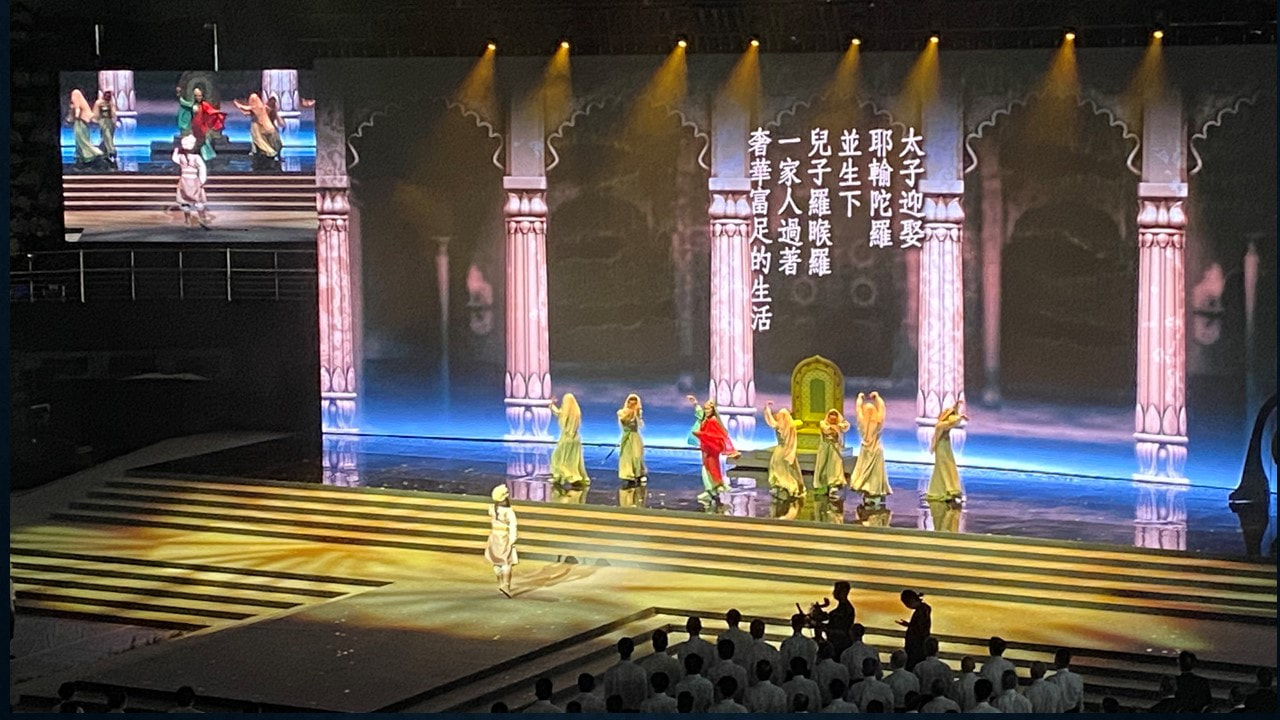

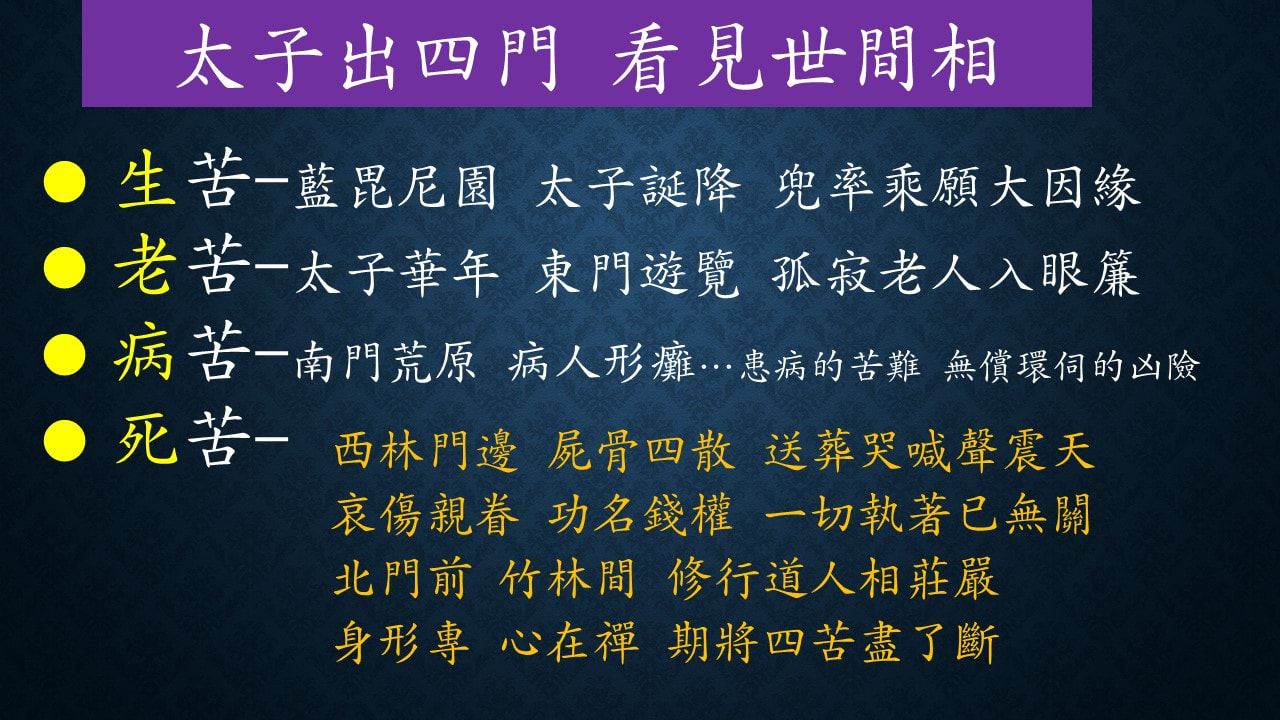

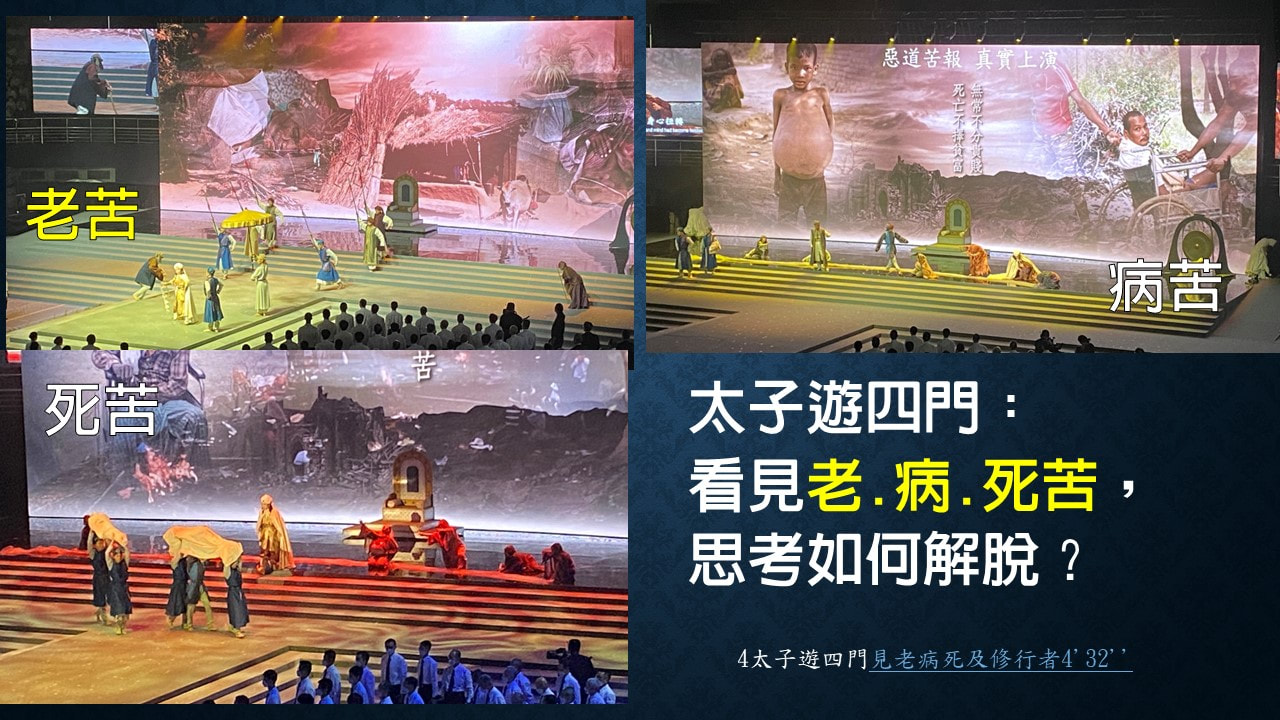

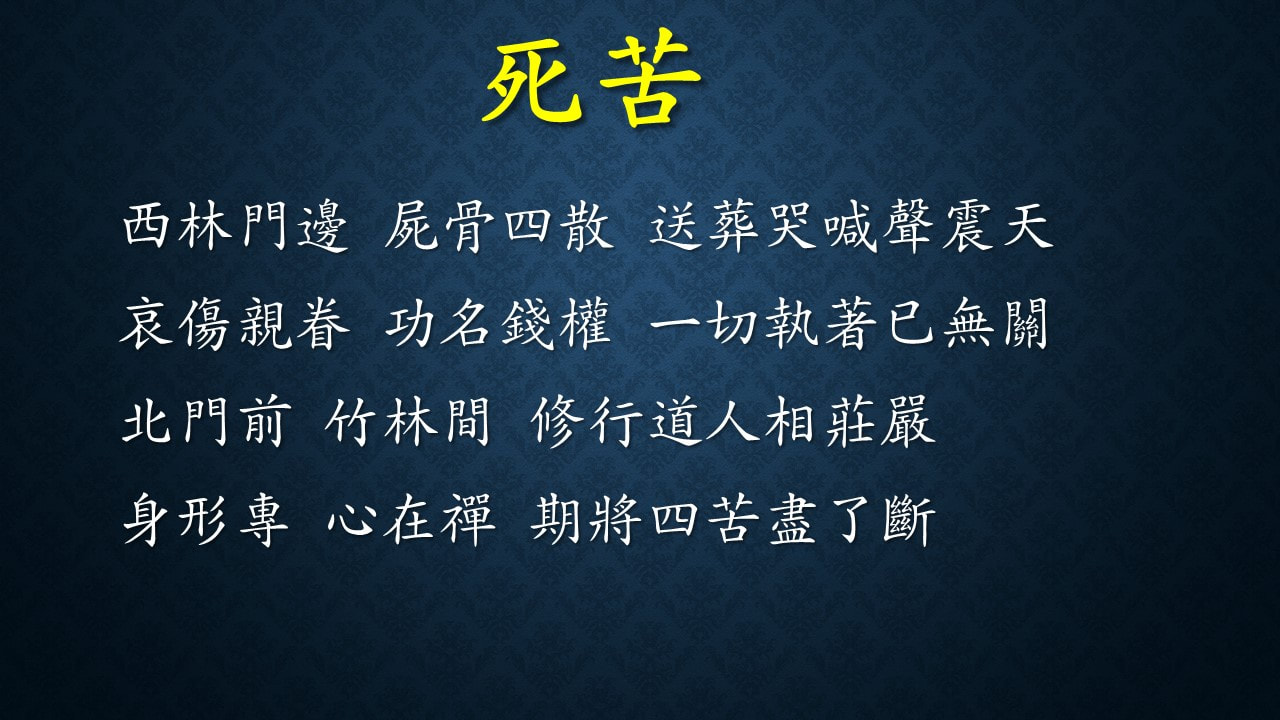

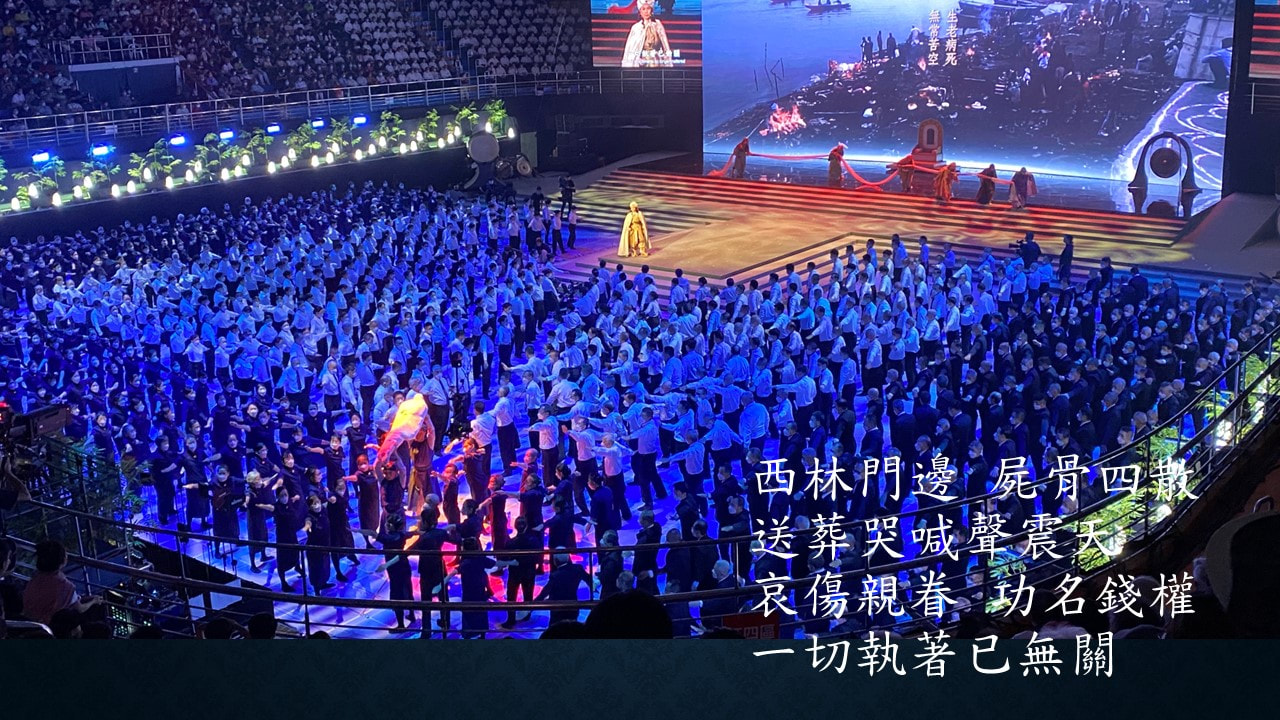

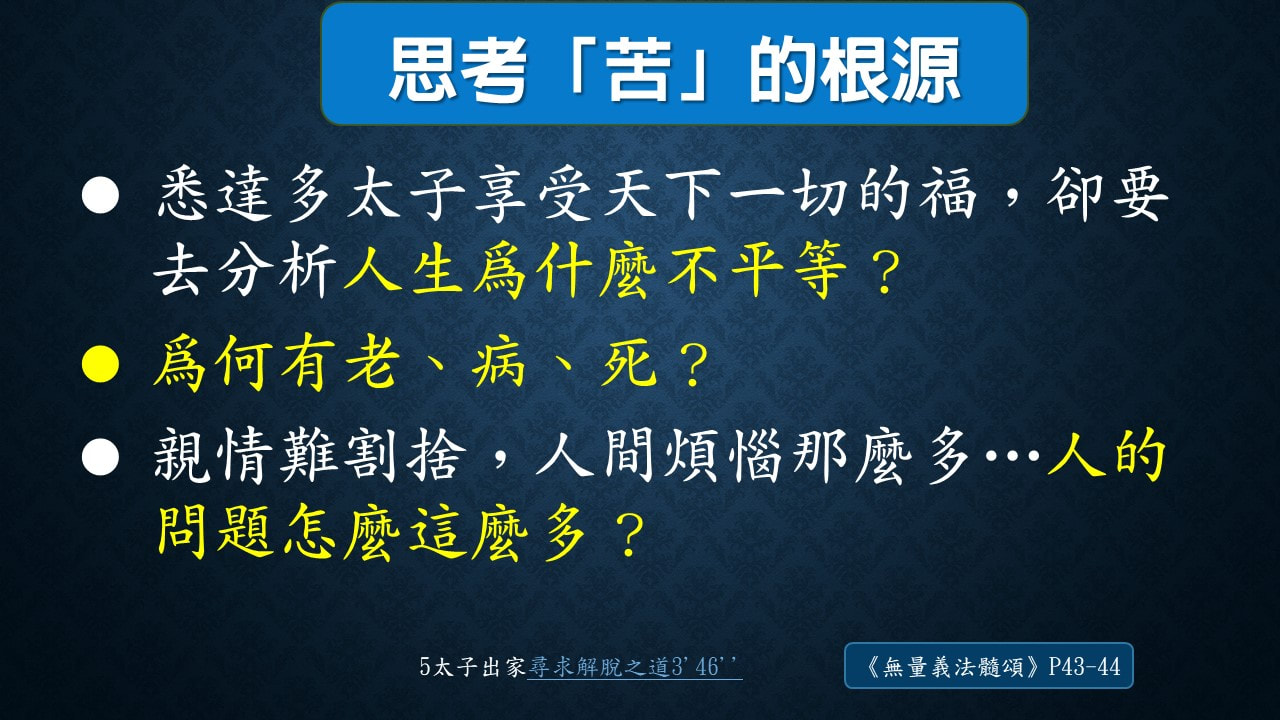

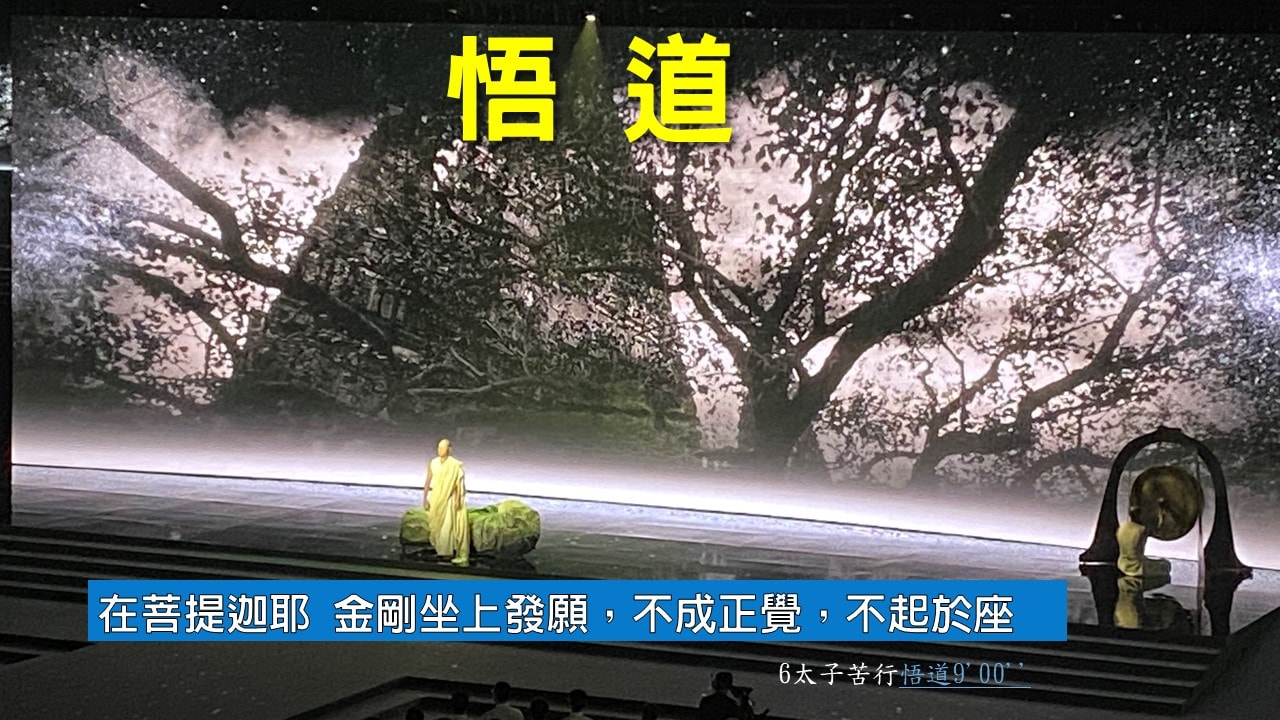

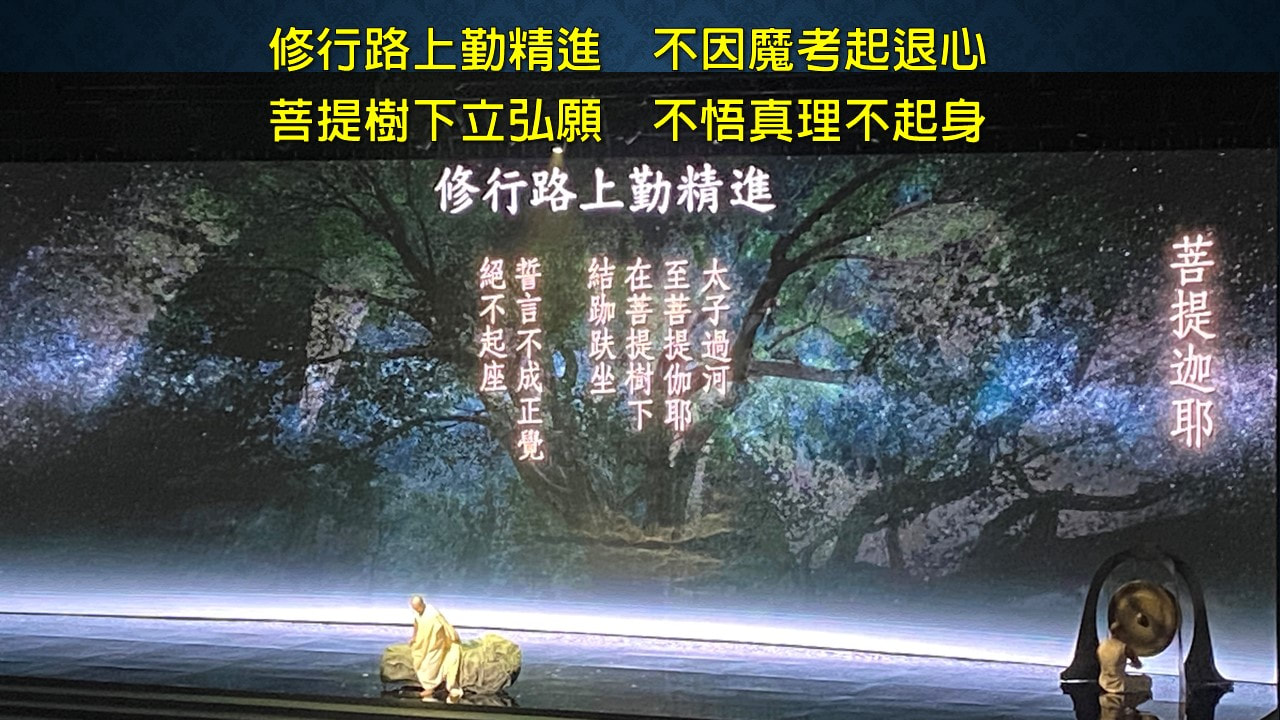

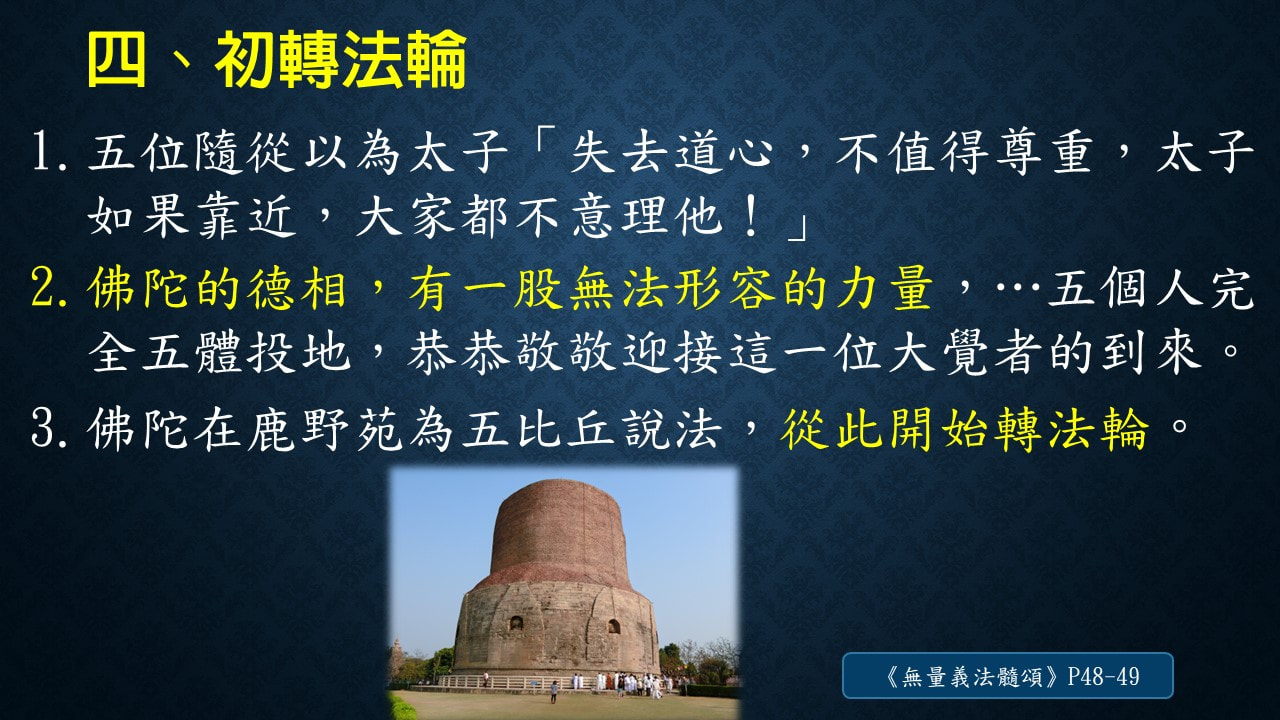

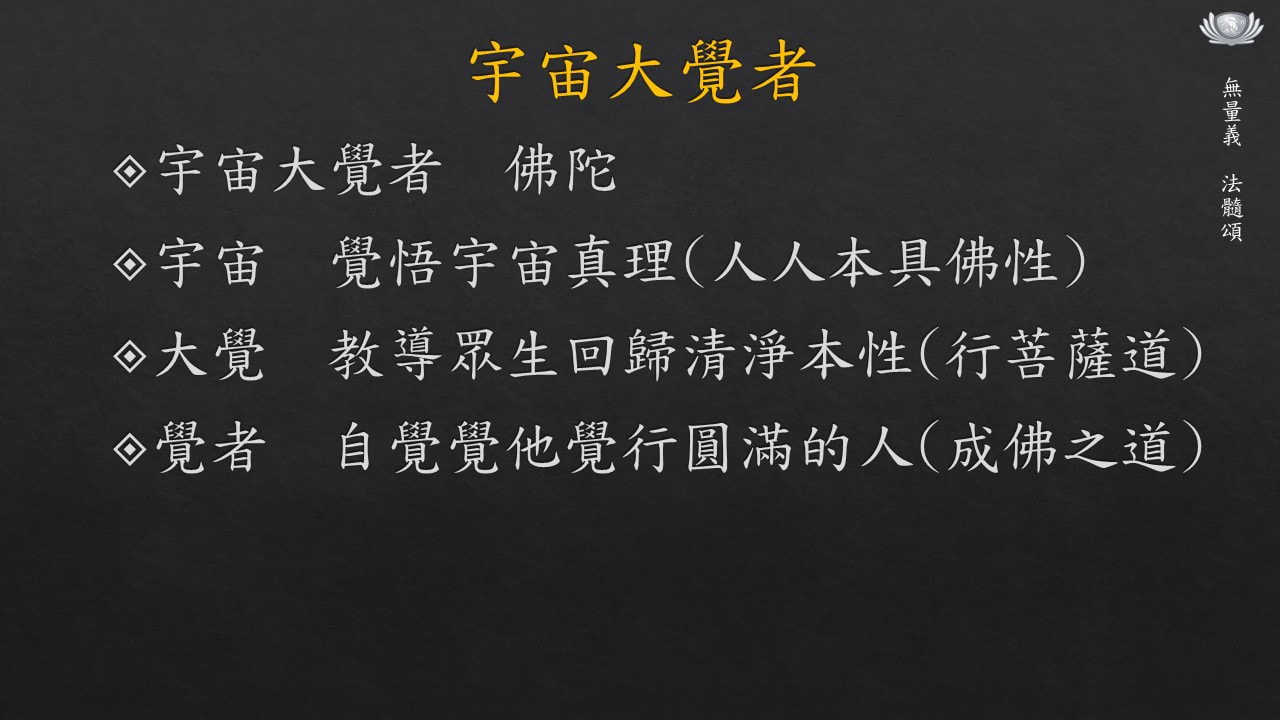

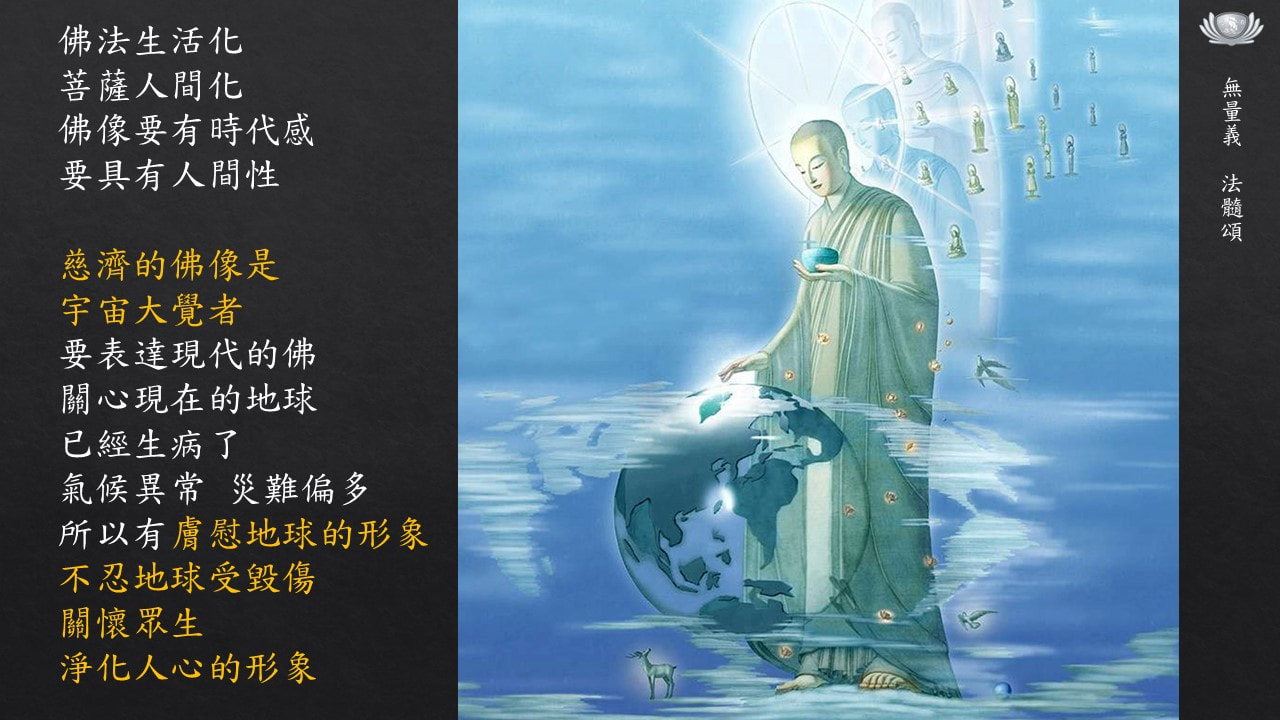

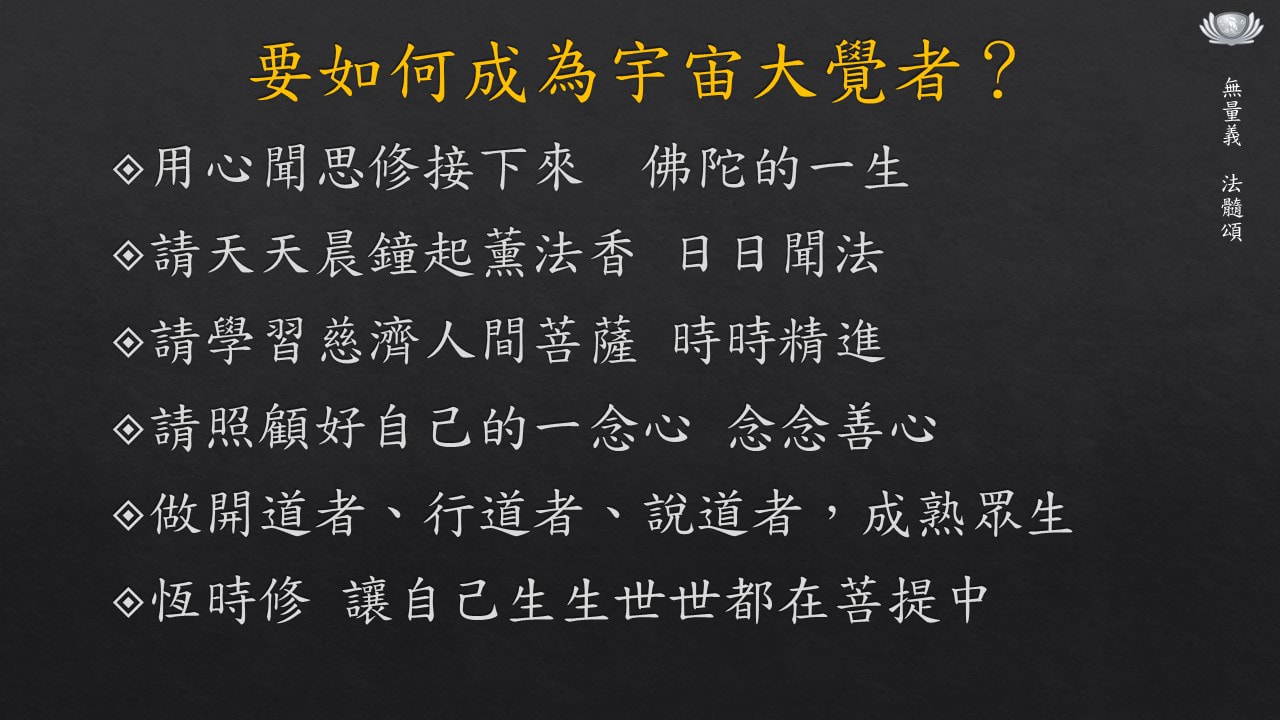

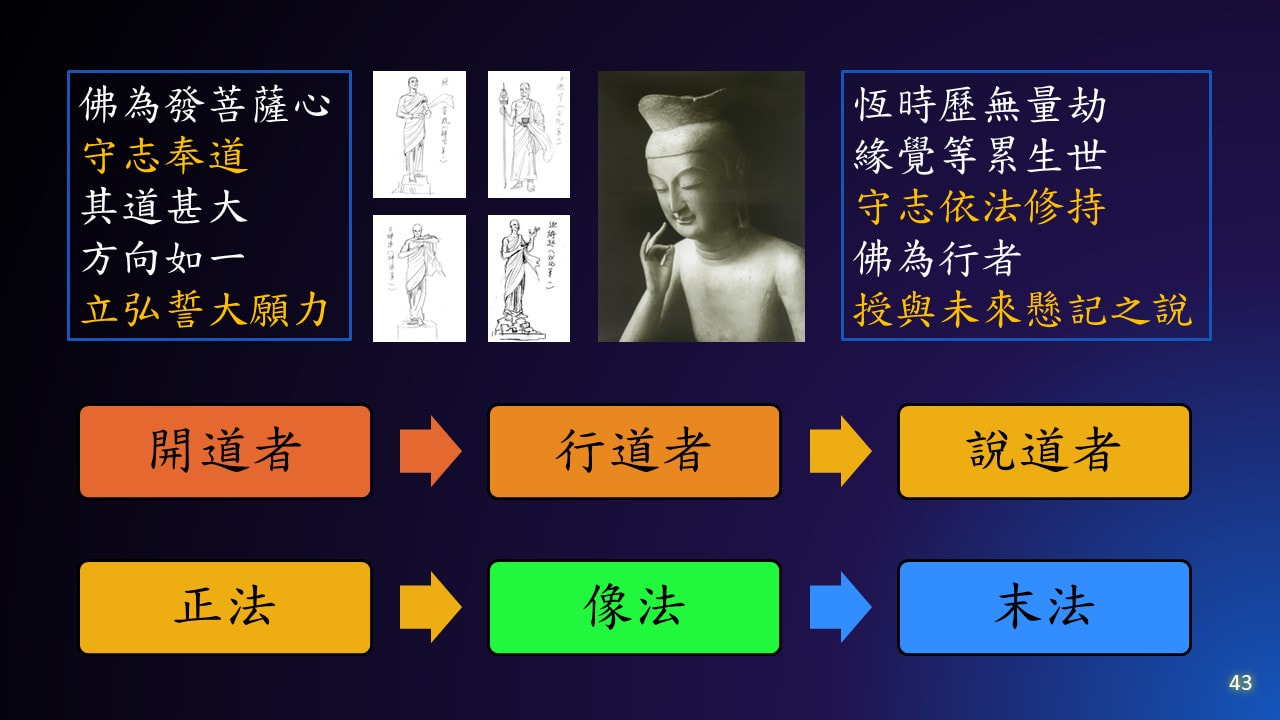

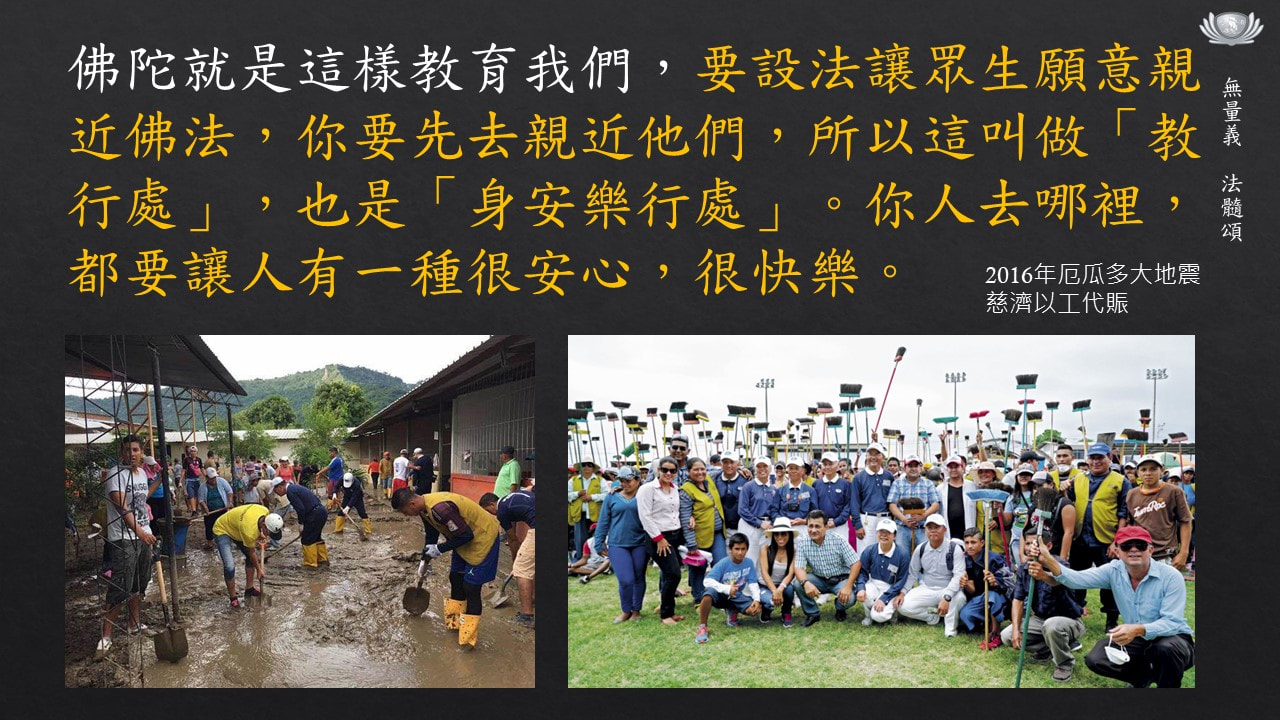

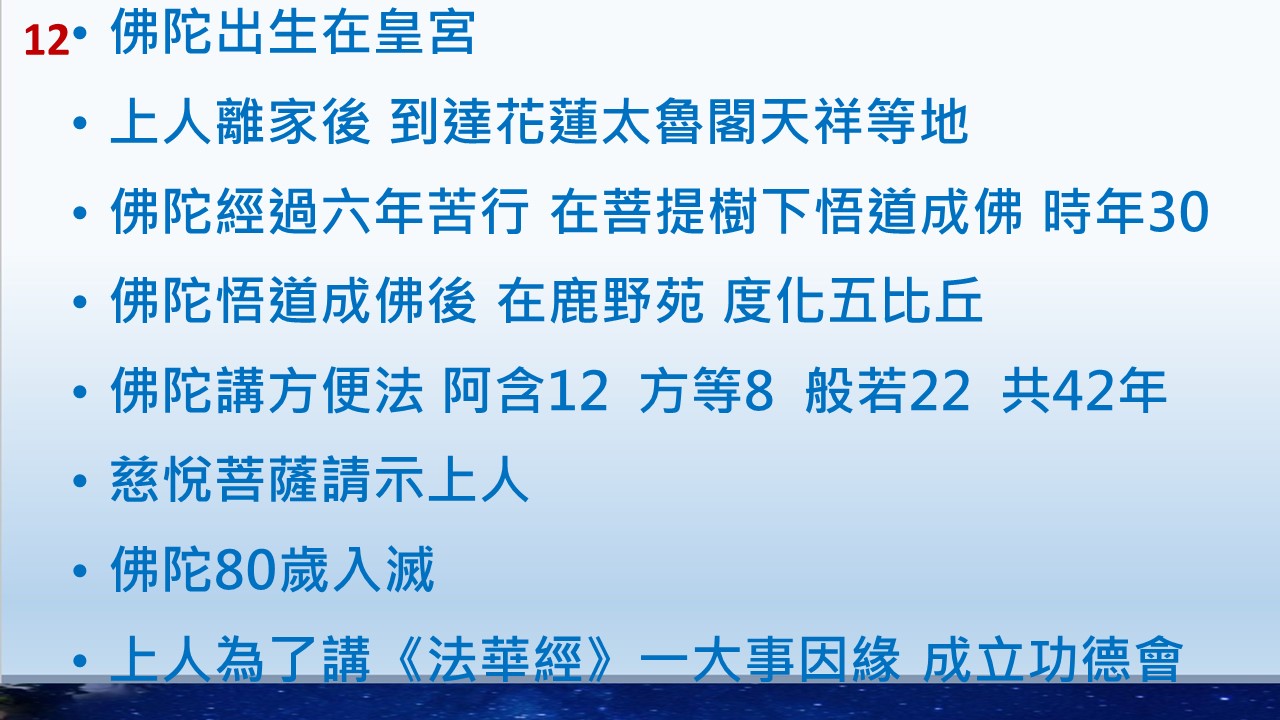

佛子願心的種子-孫祖儀師姊無量義 法髓頌導讀 佛陀的一生--羅恒源師兄慈樂飄揚-張華容師姊晨鐘起薰法香-陳濟儒師兄現場關渡靜思堂303教室,YT線上同步直播

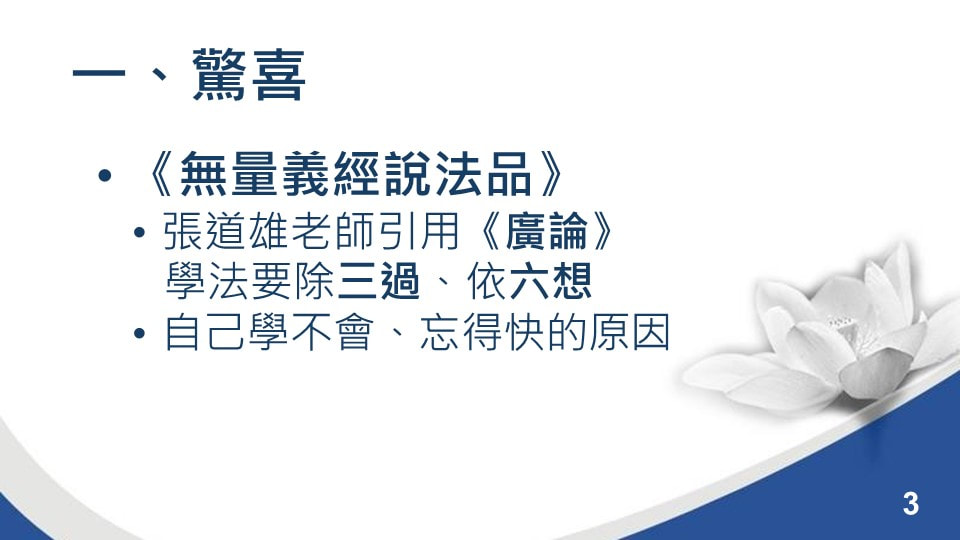

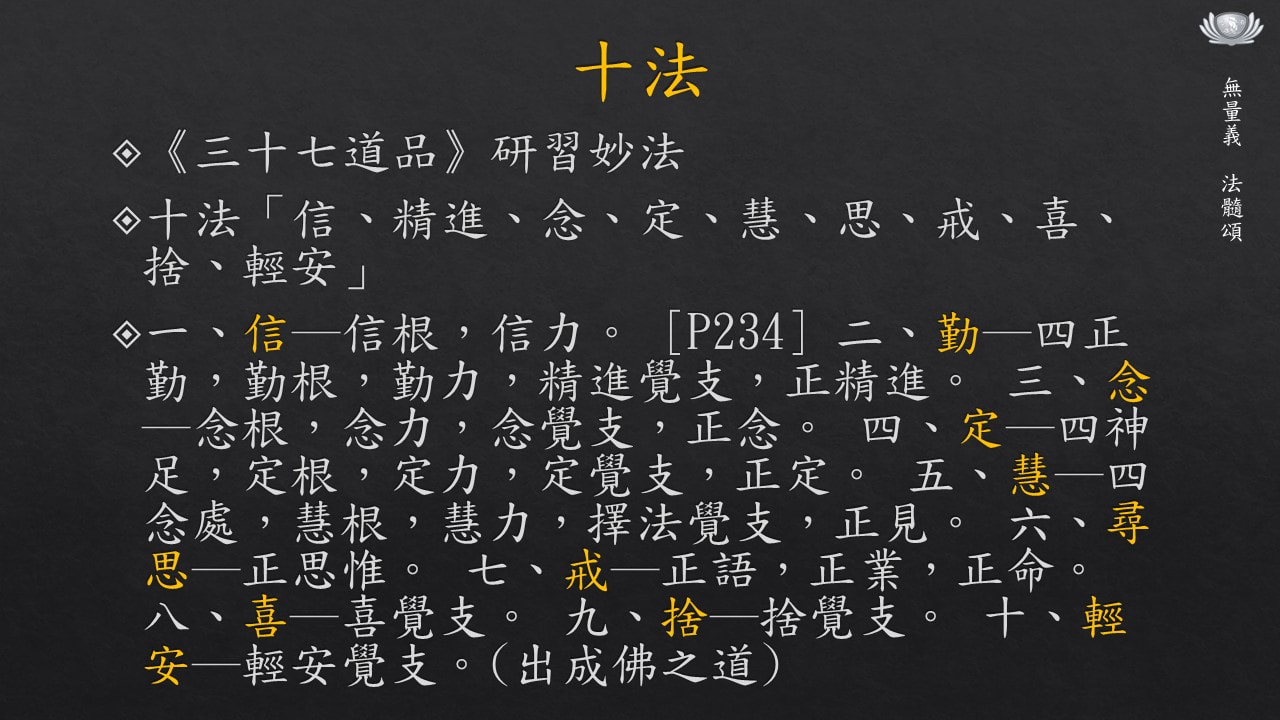

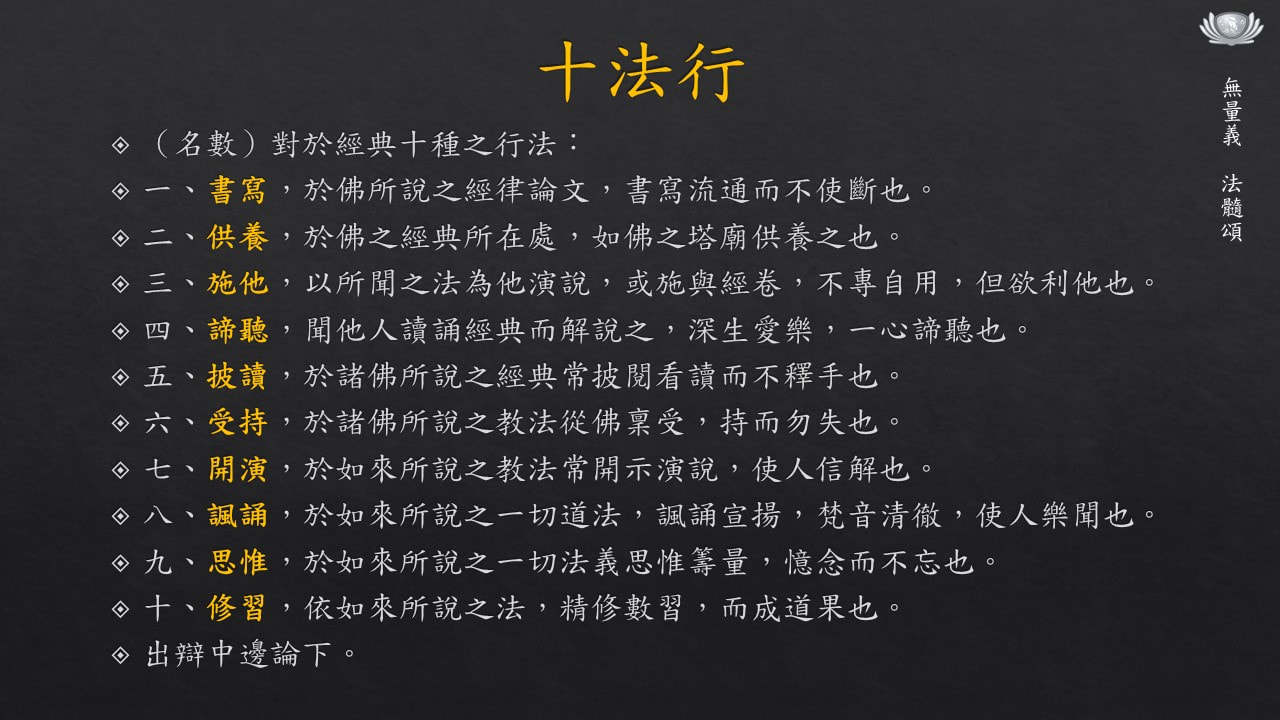

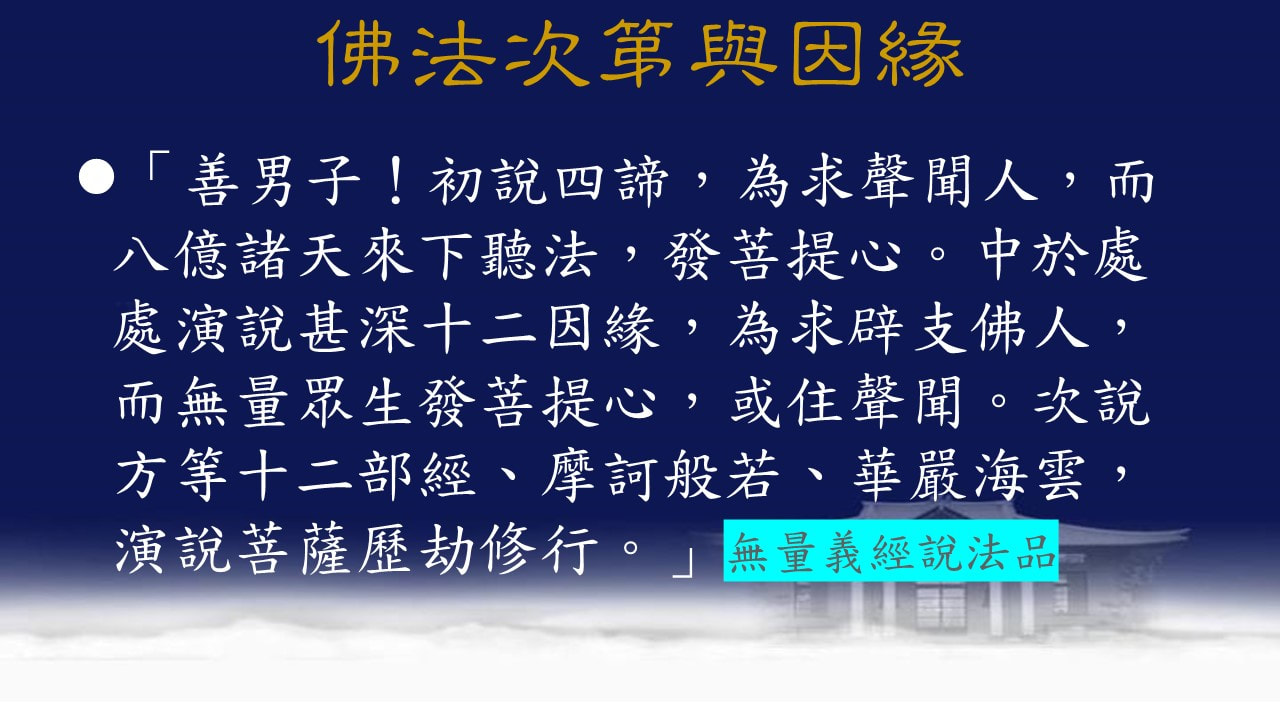

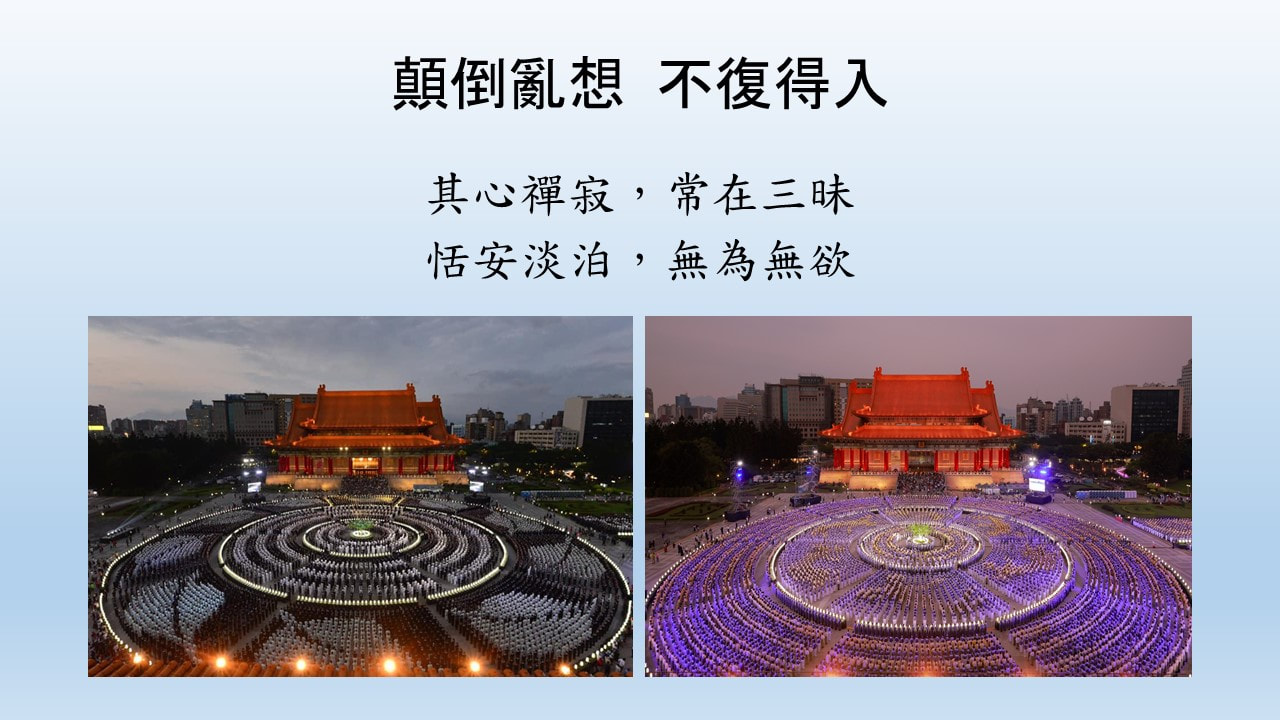

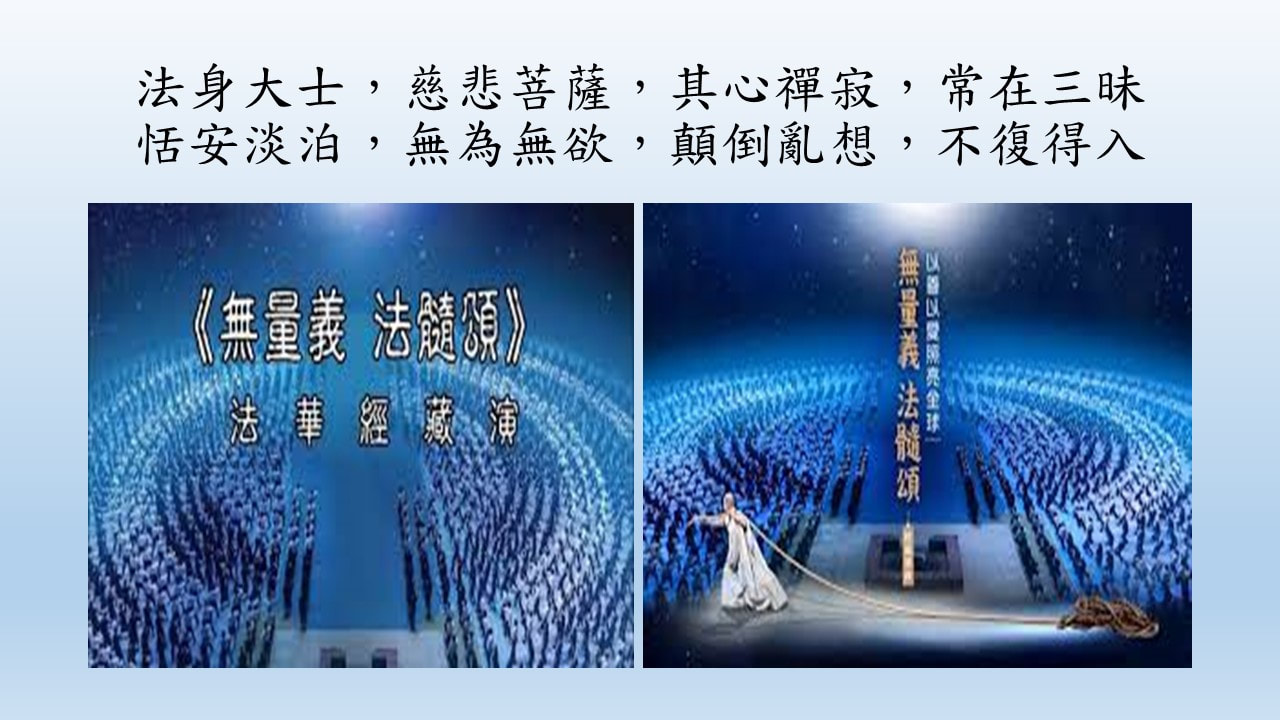

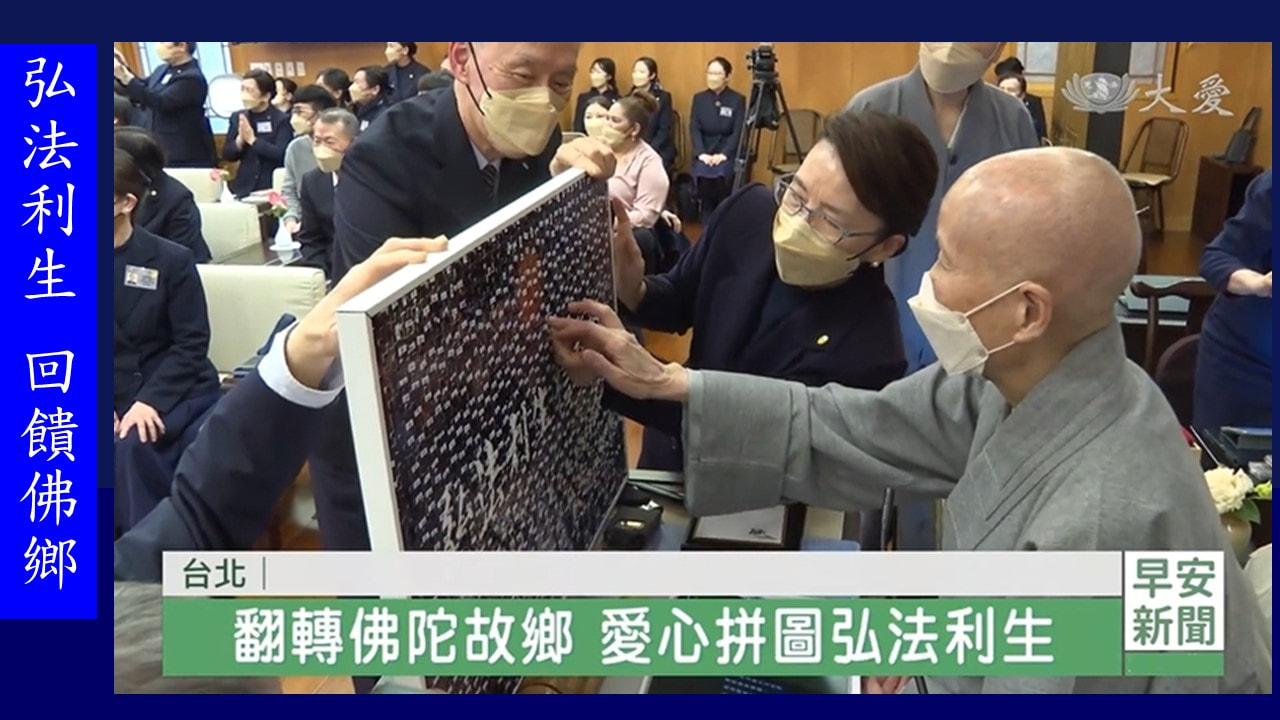

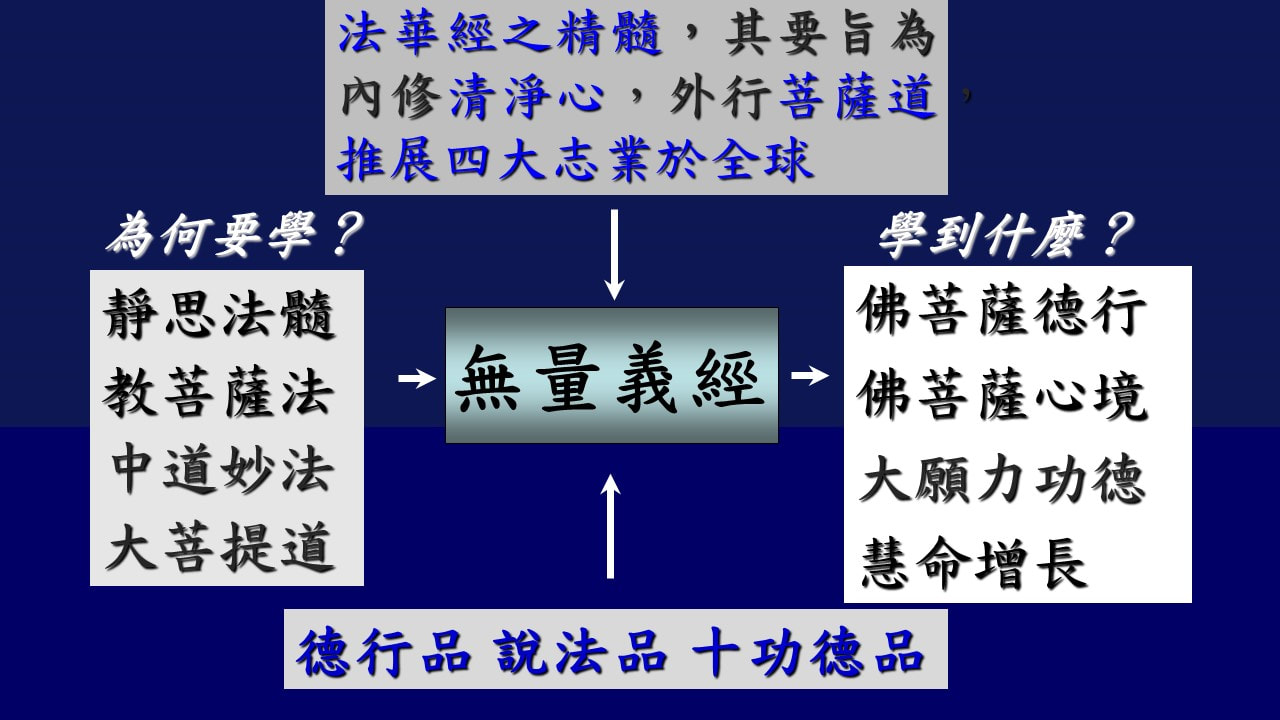

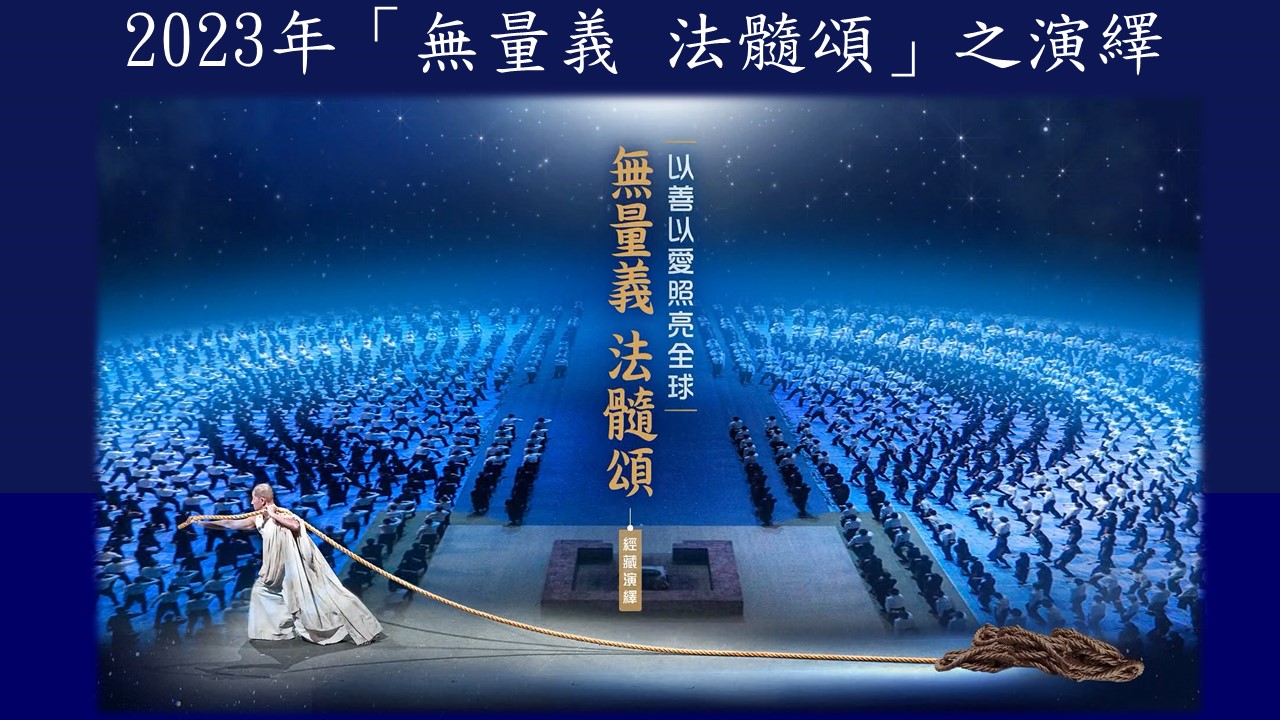

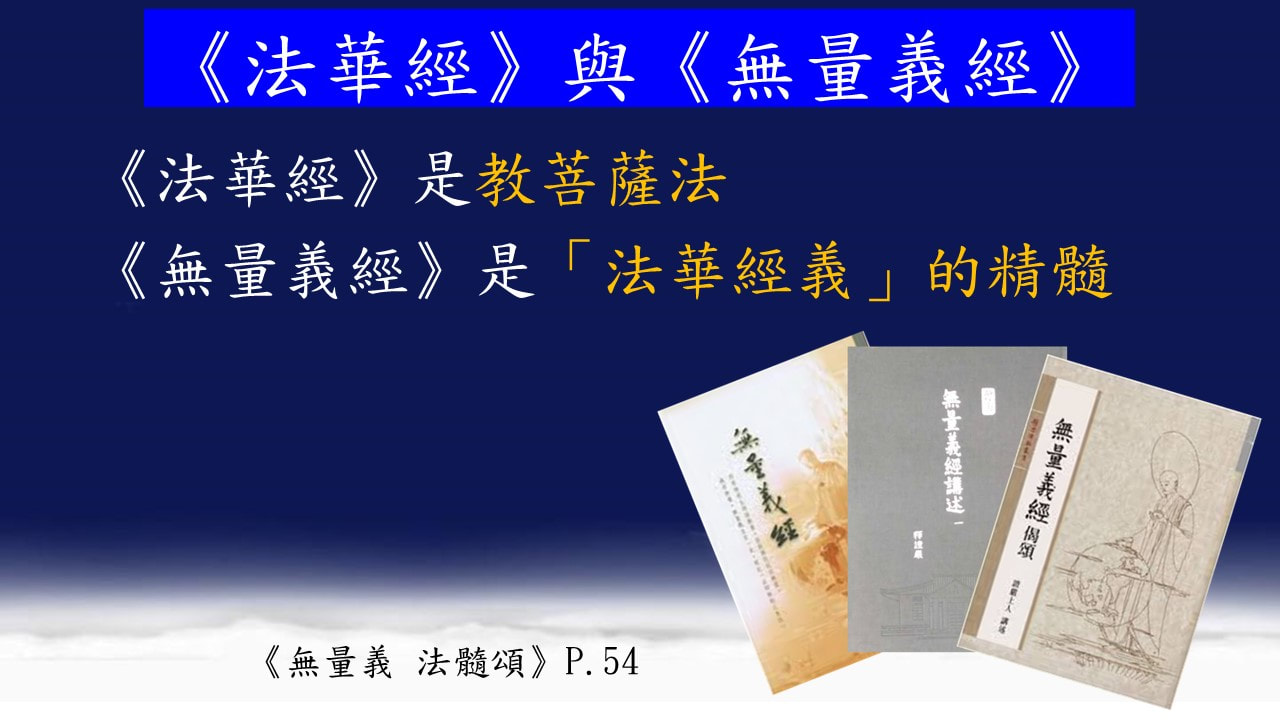

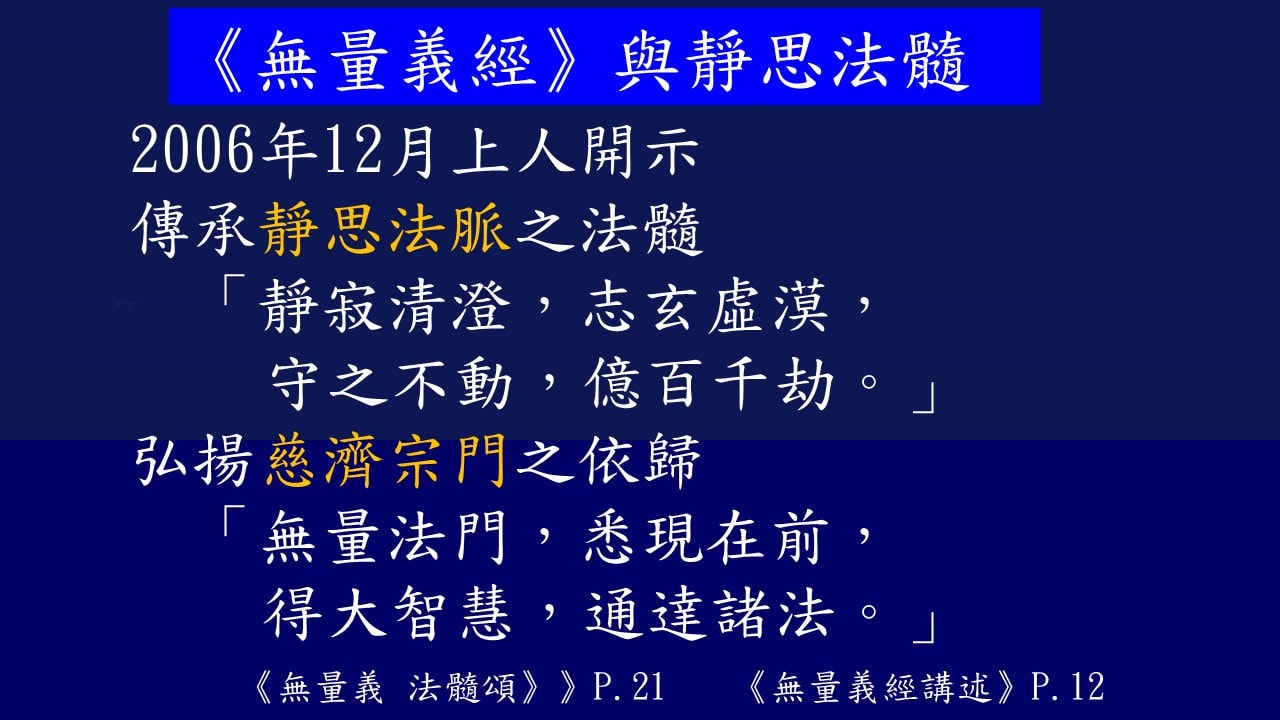

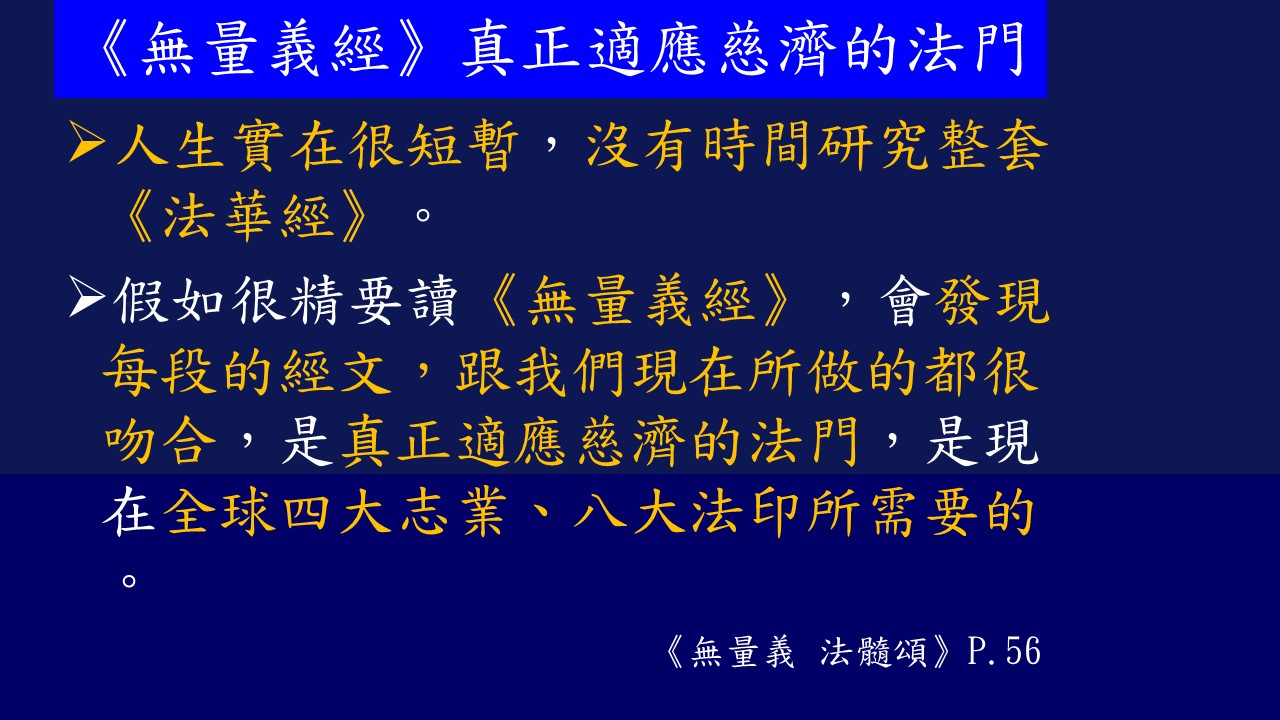

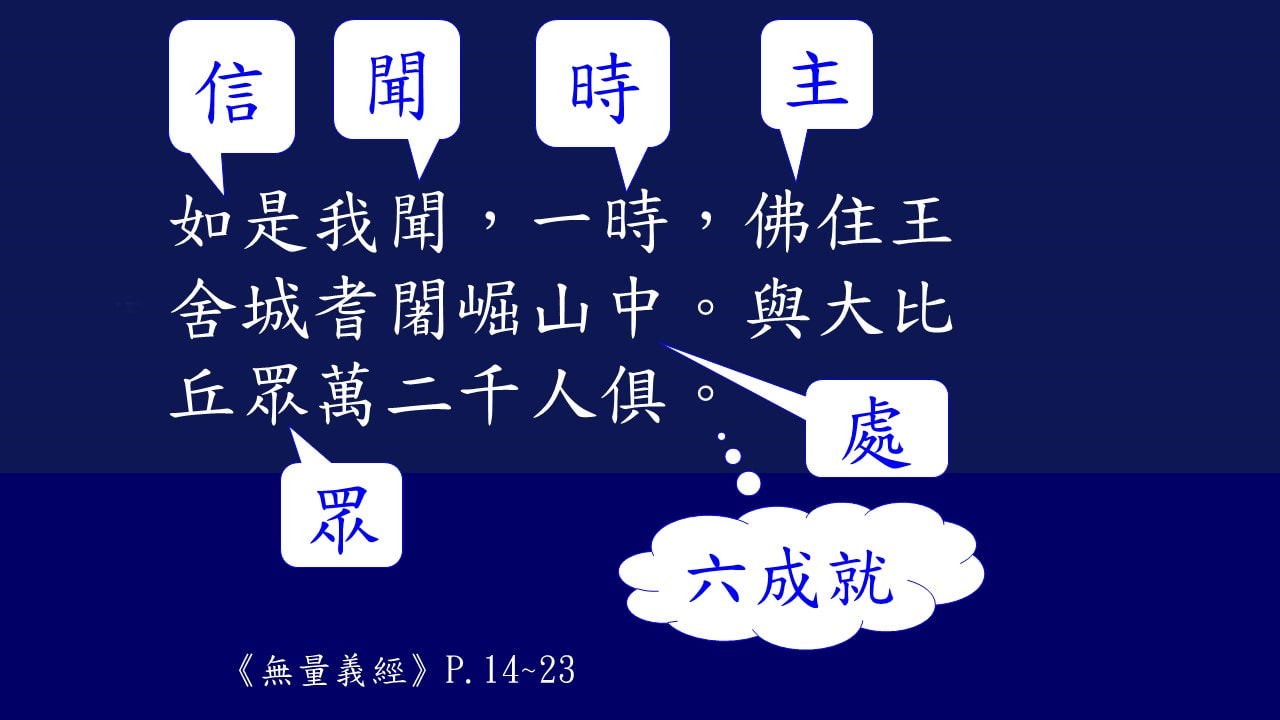

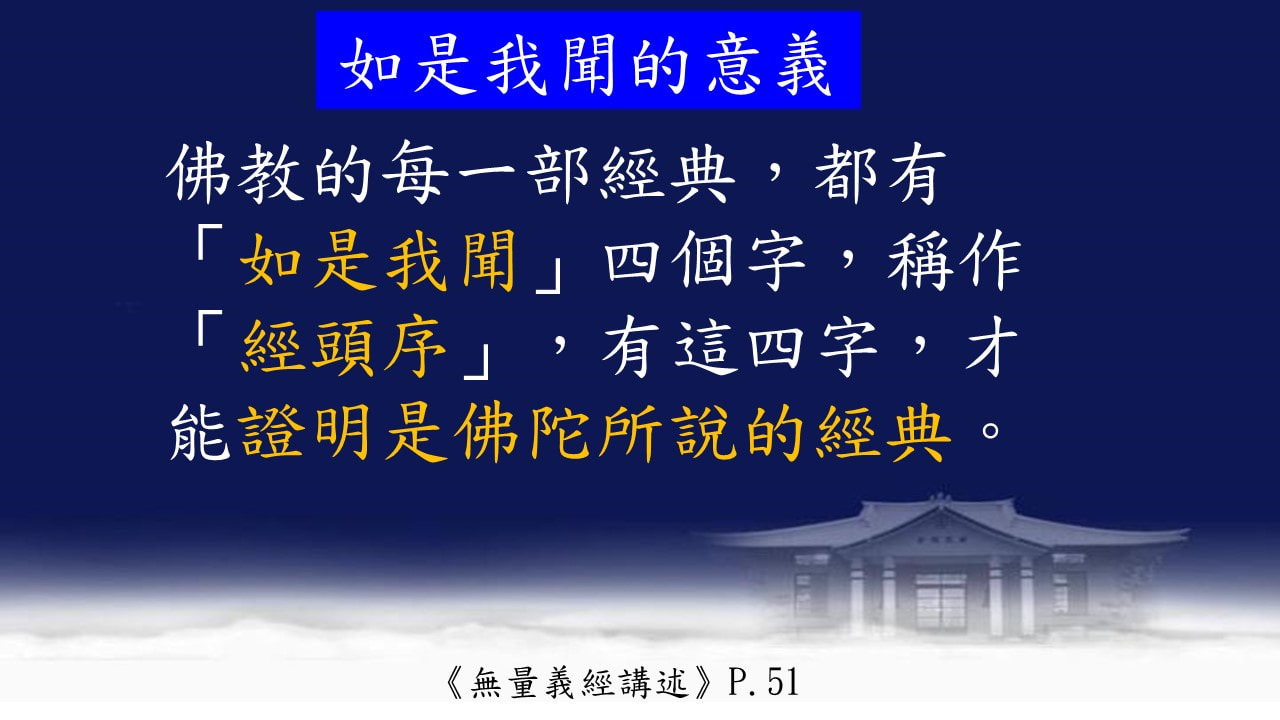

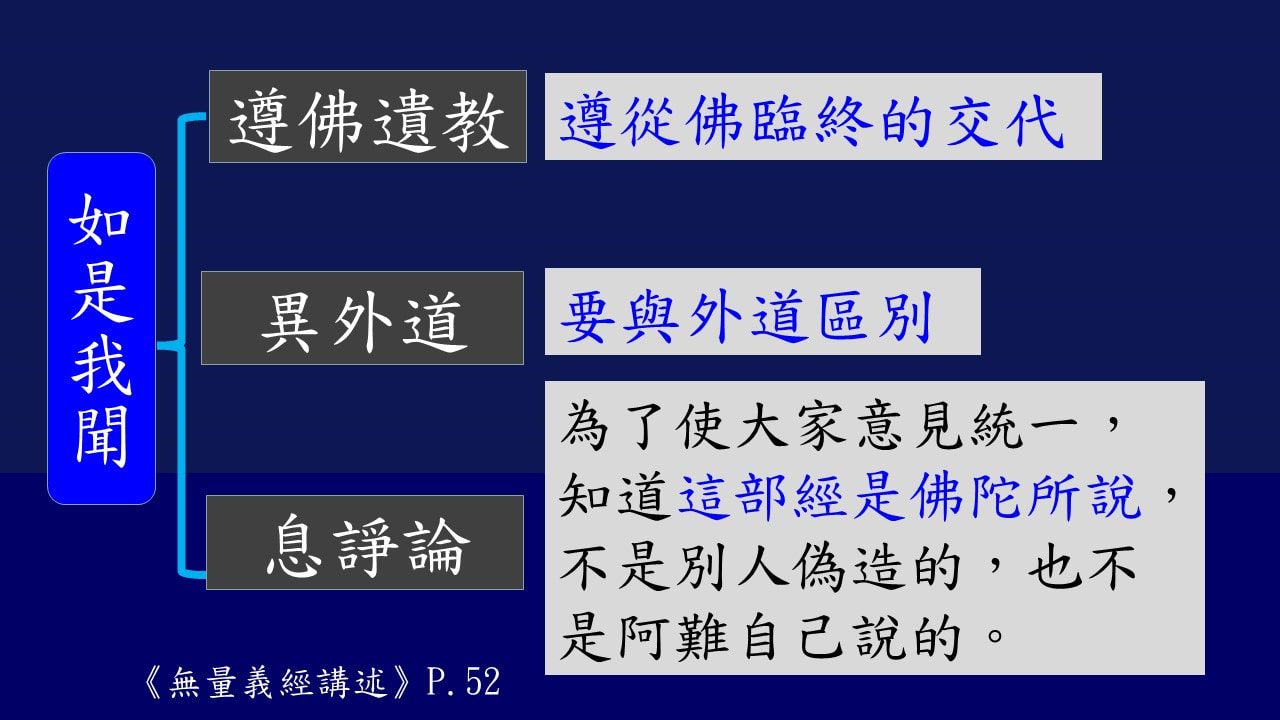

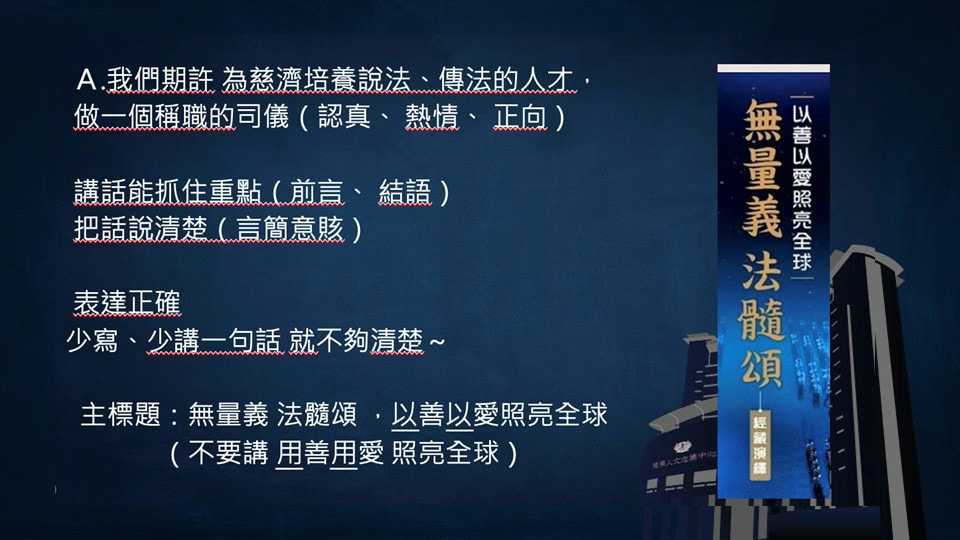

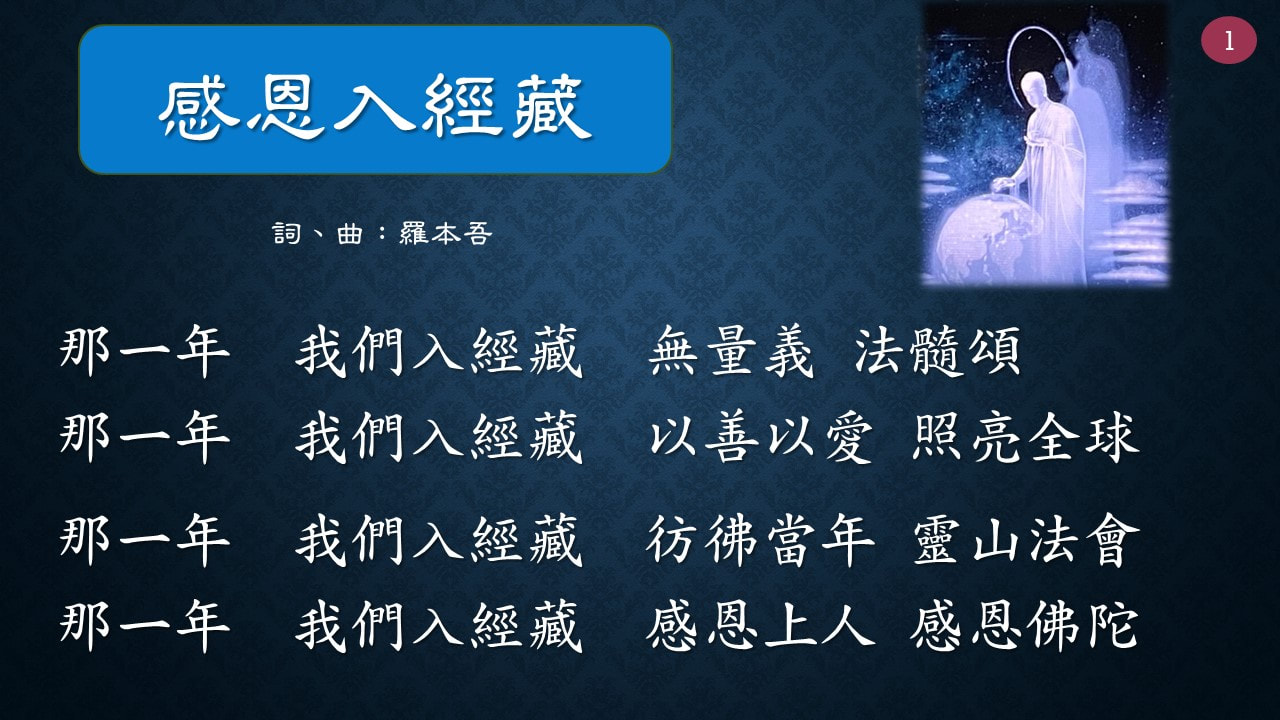

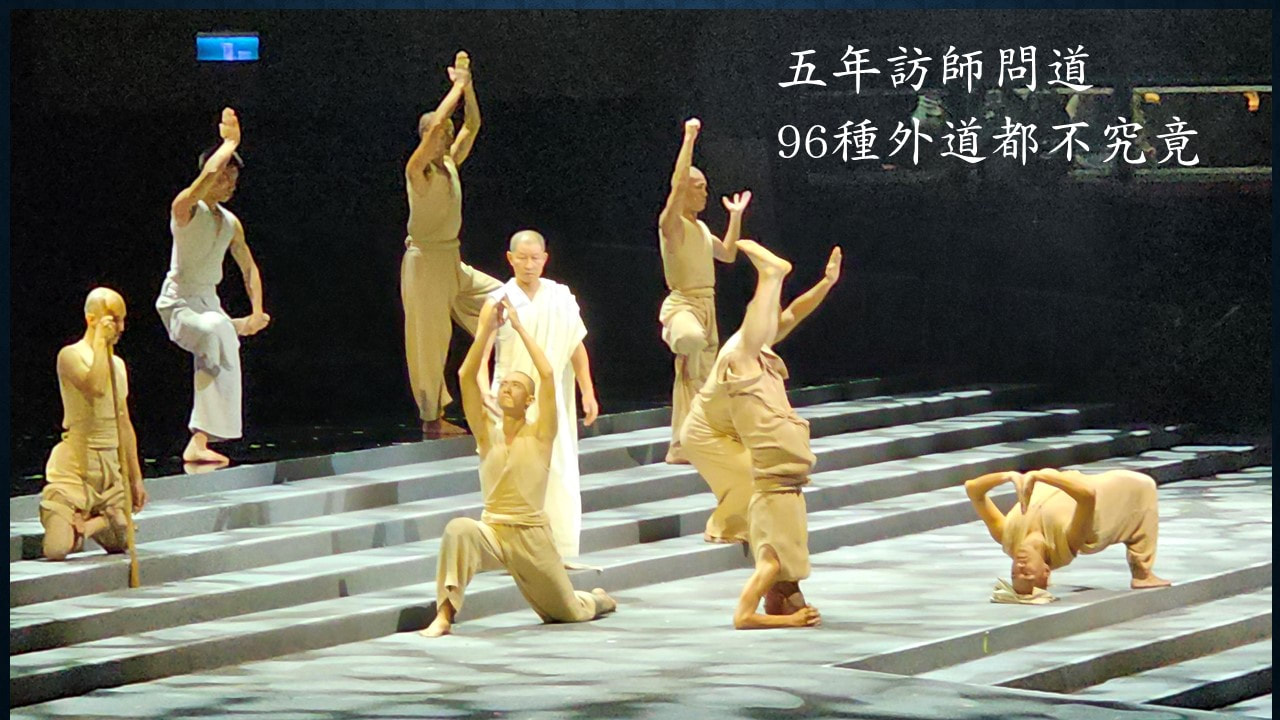

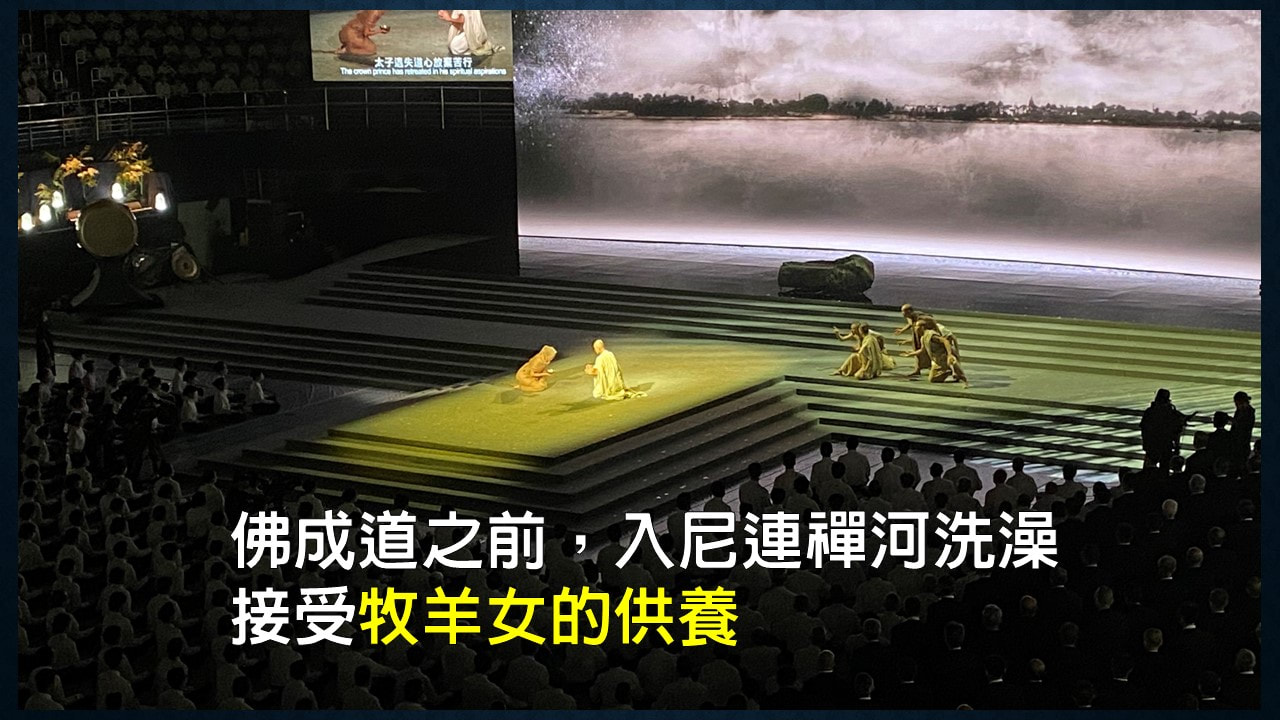

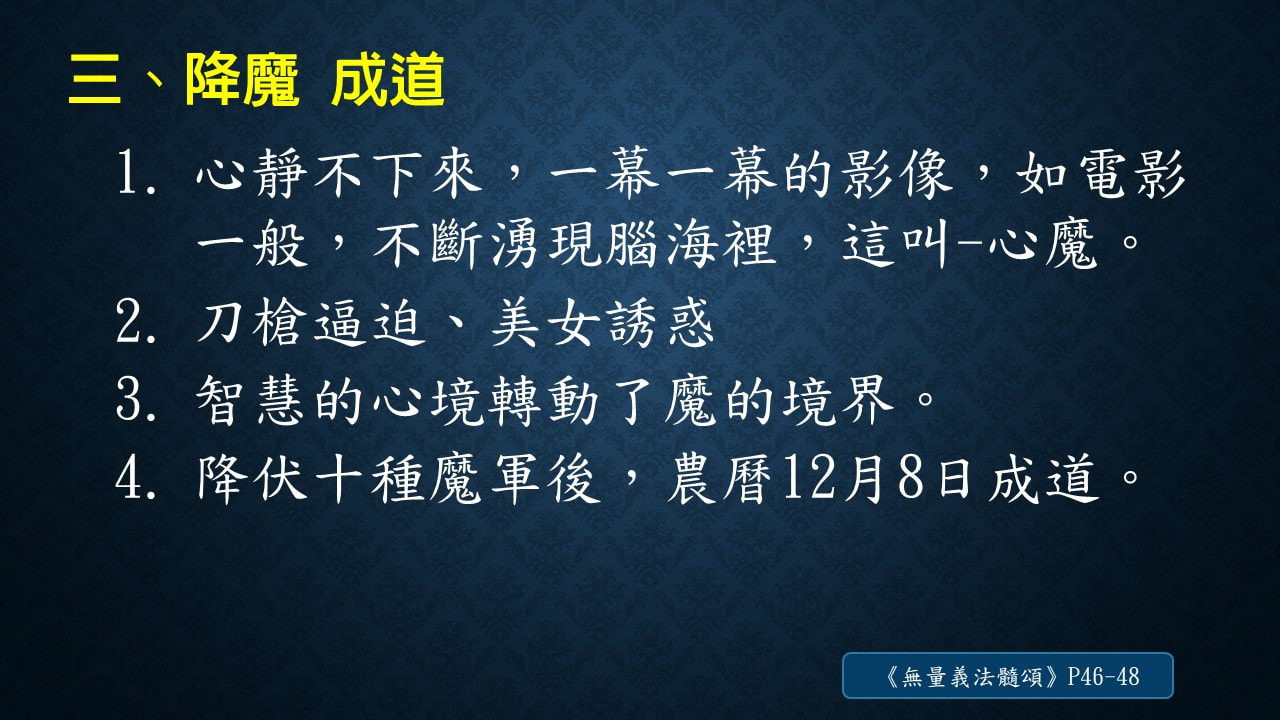

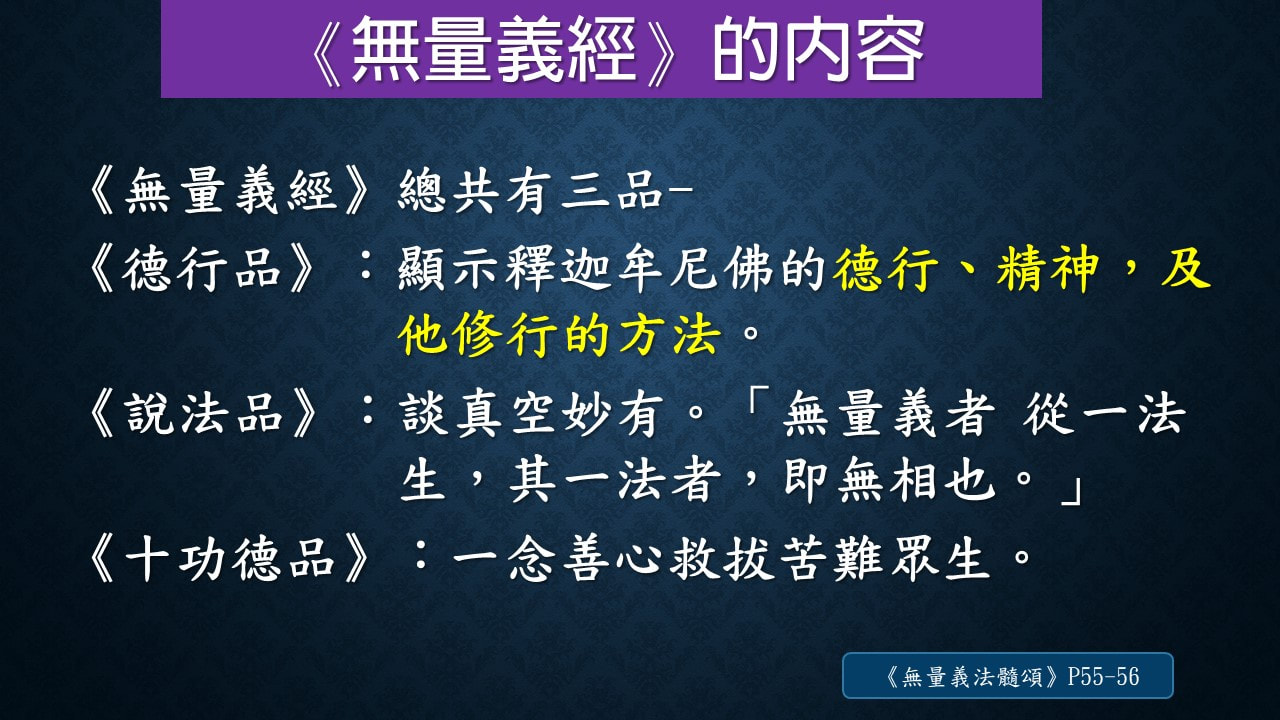

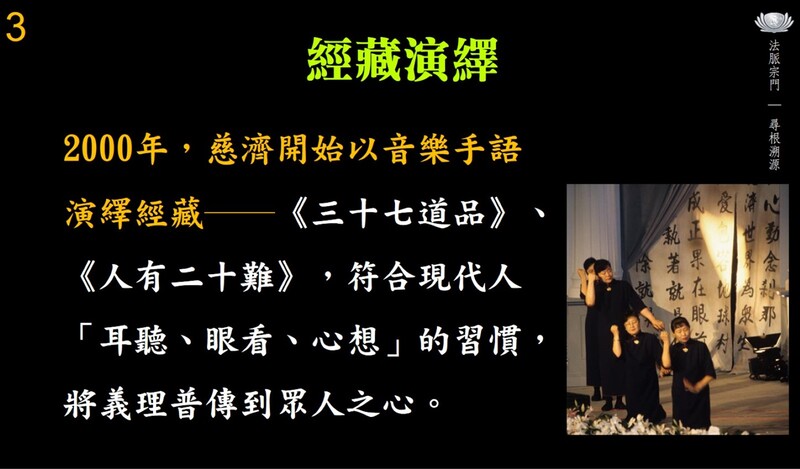

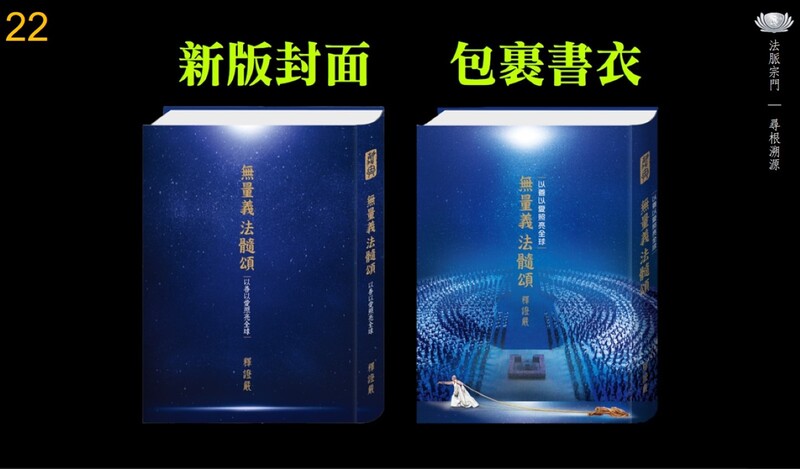

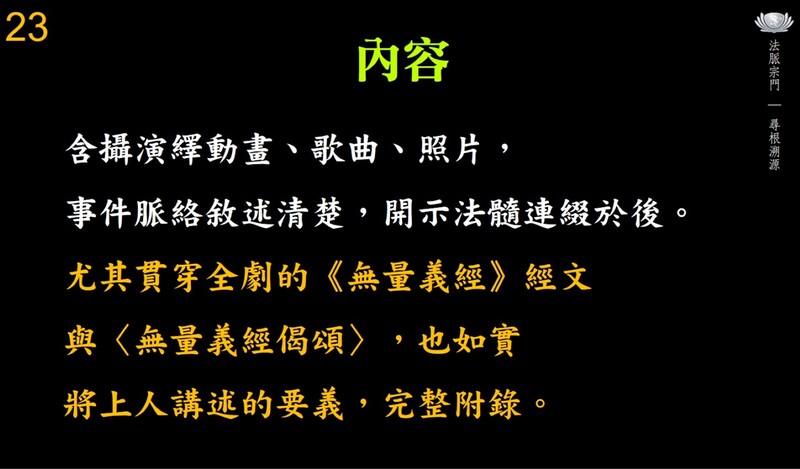

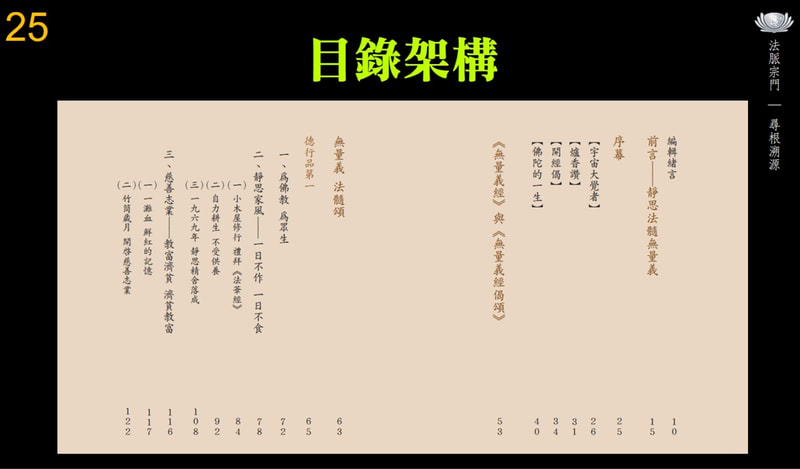

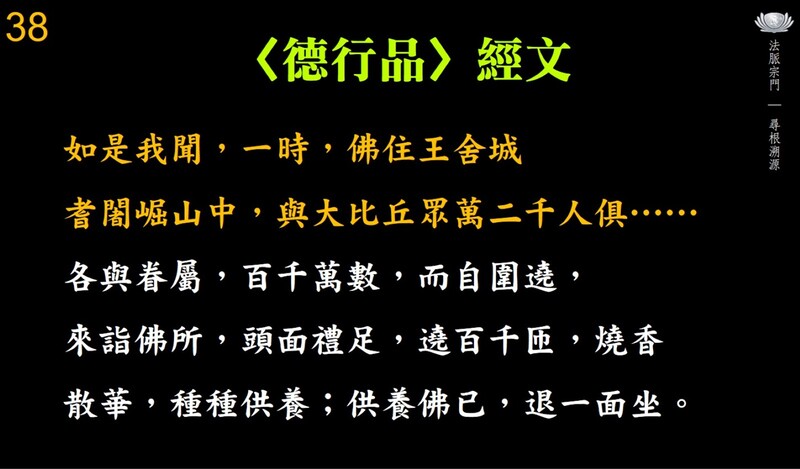

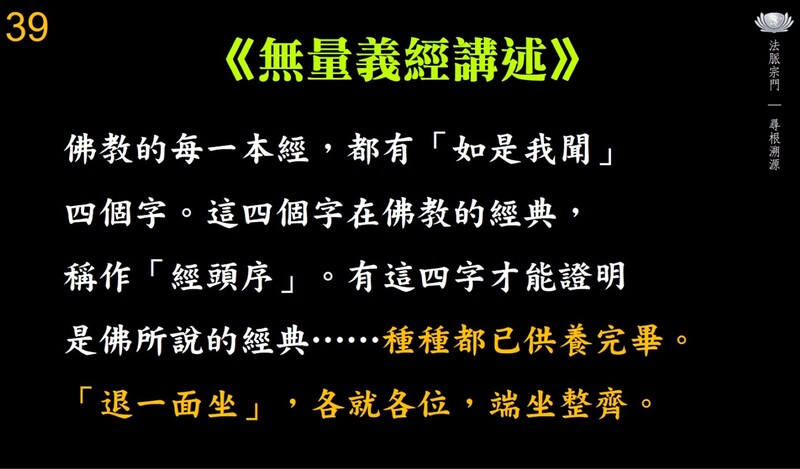

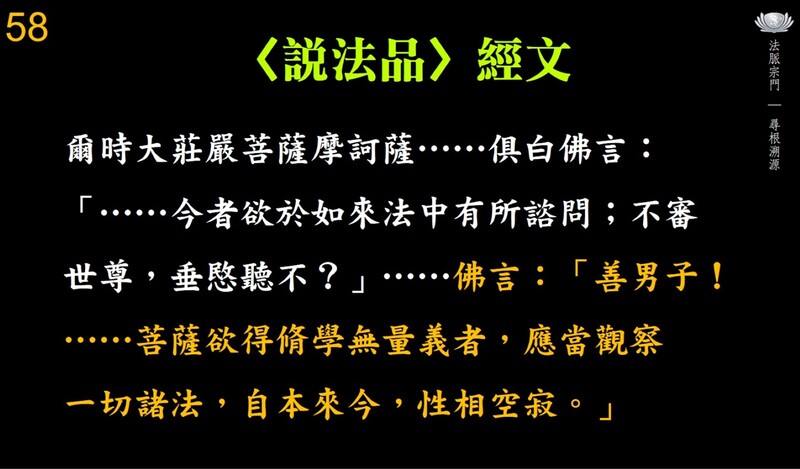

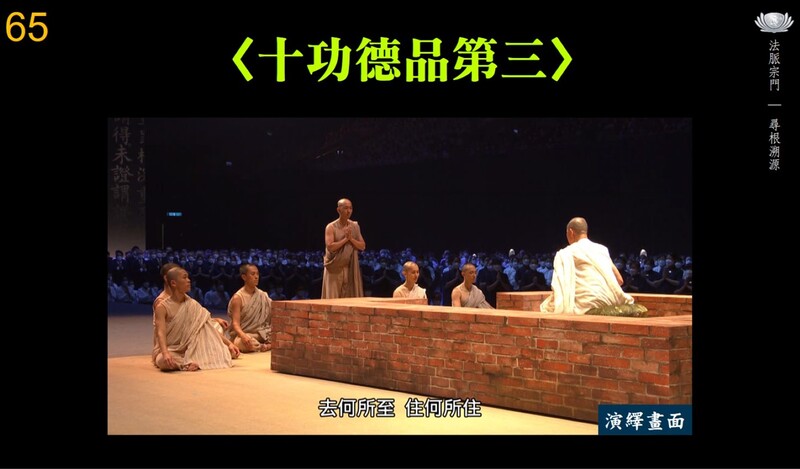

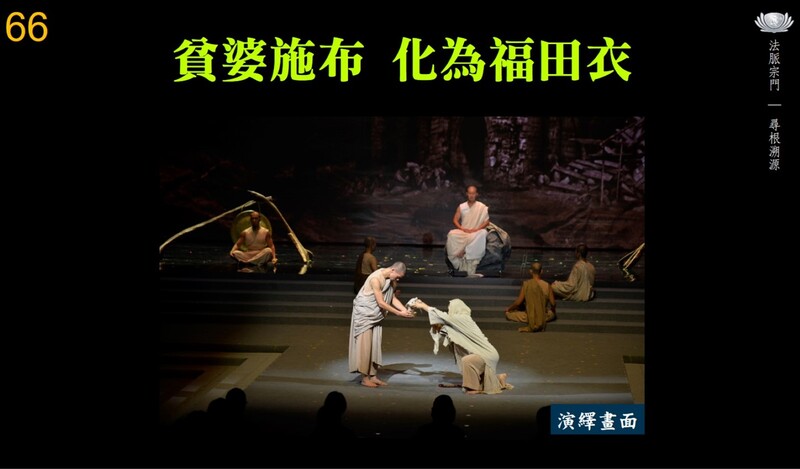

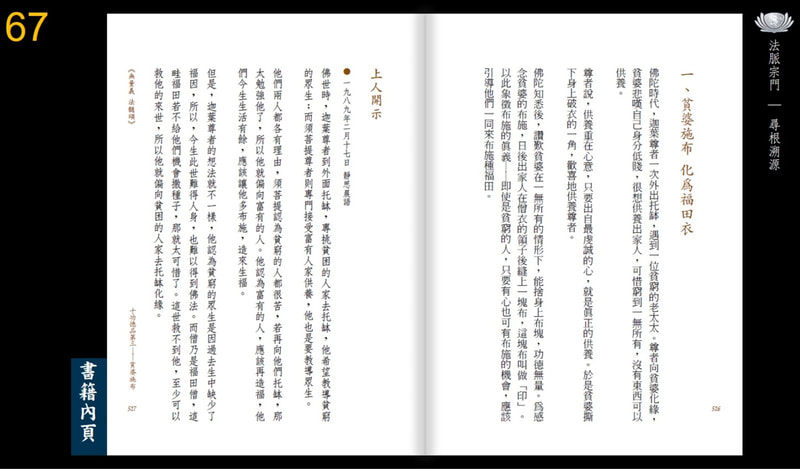

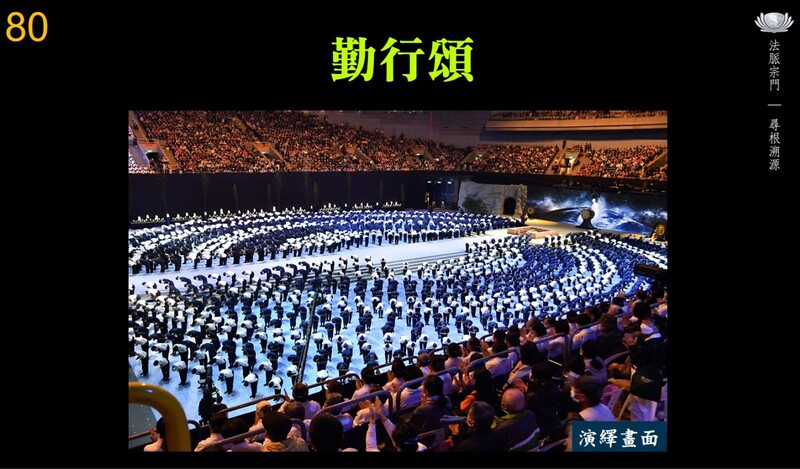

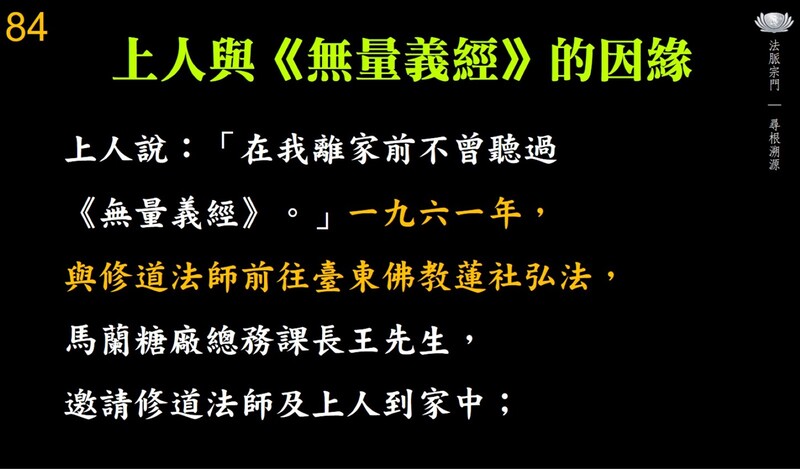

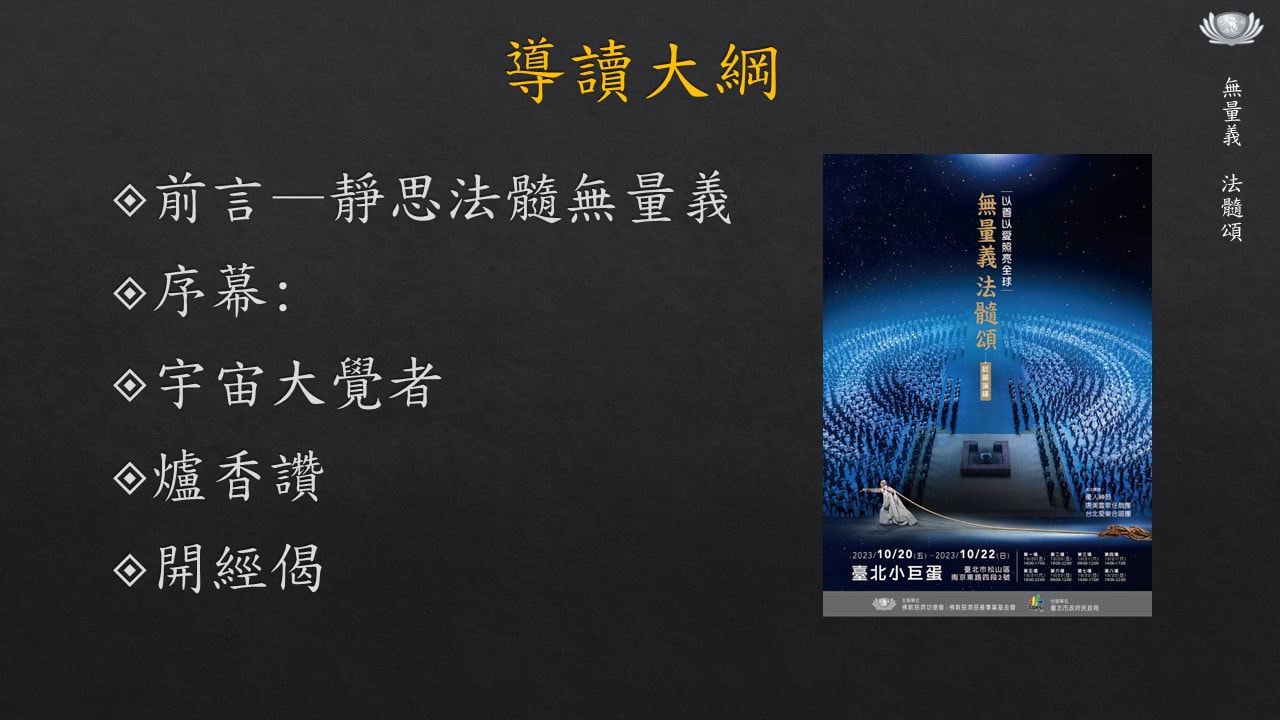

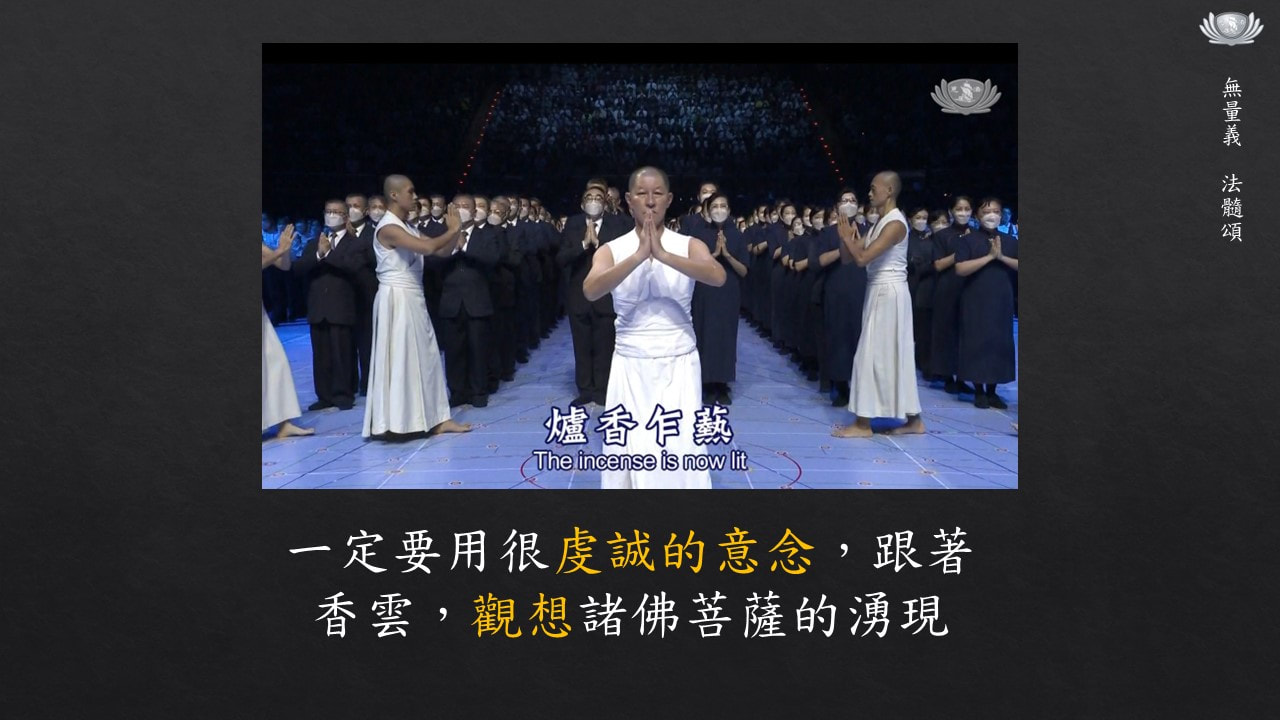

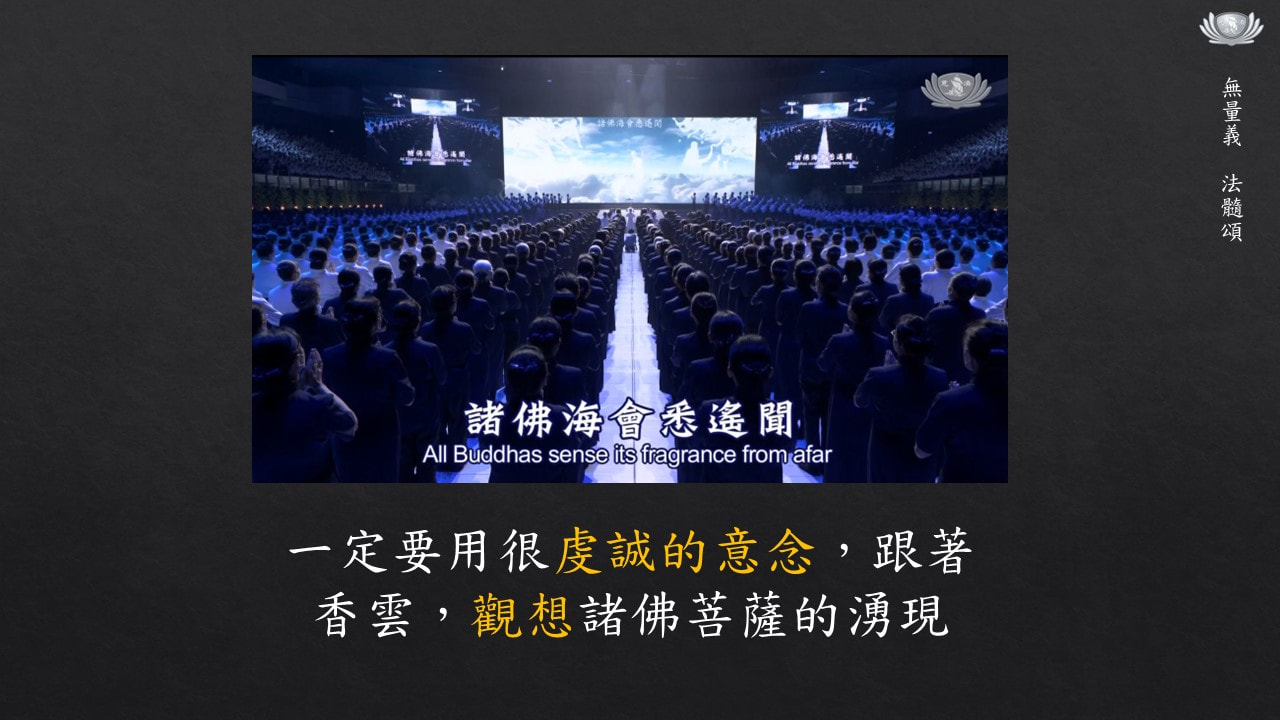

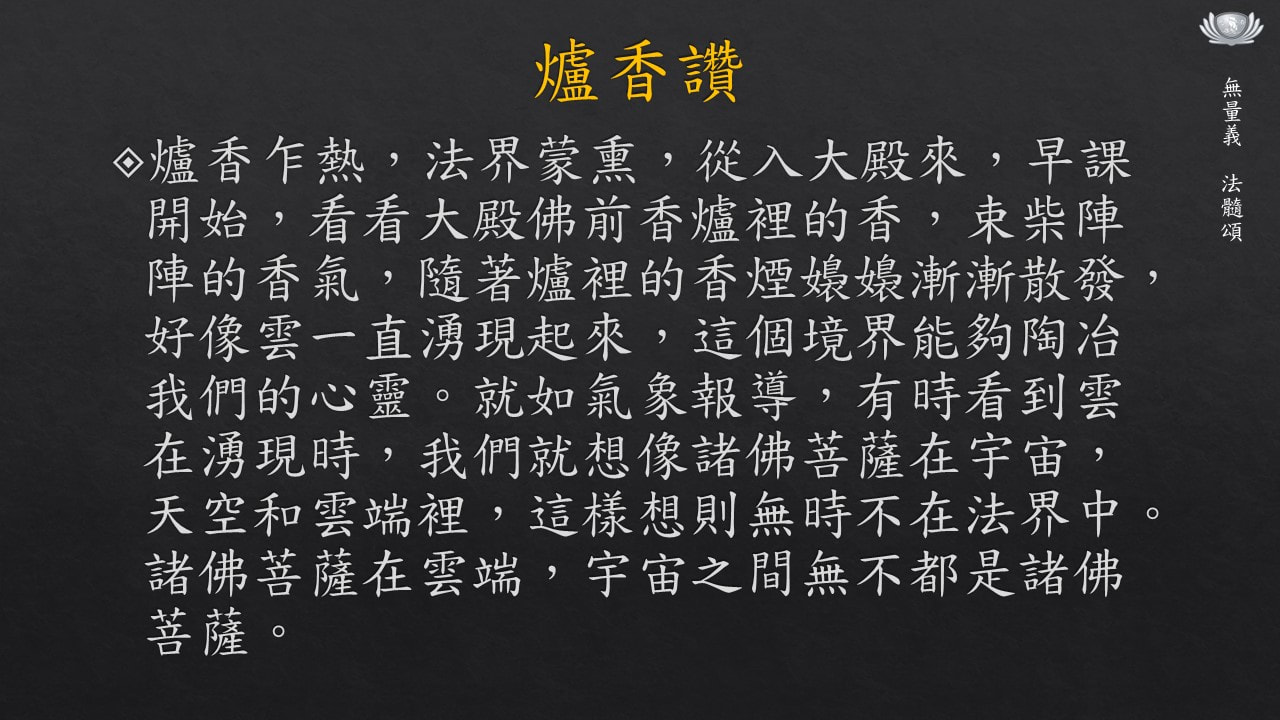

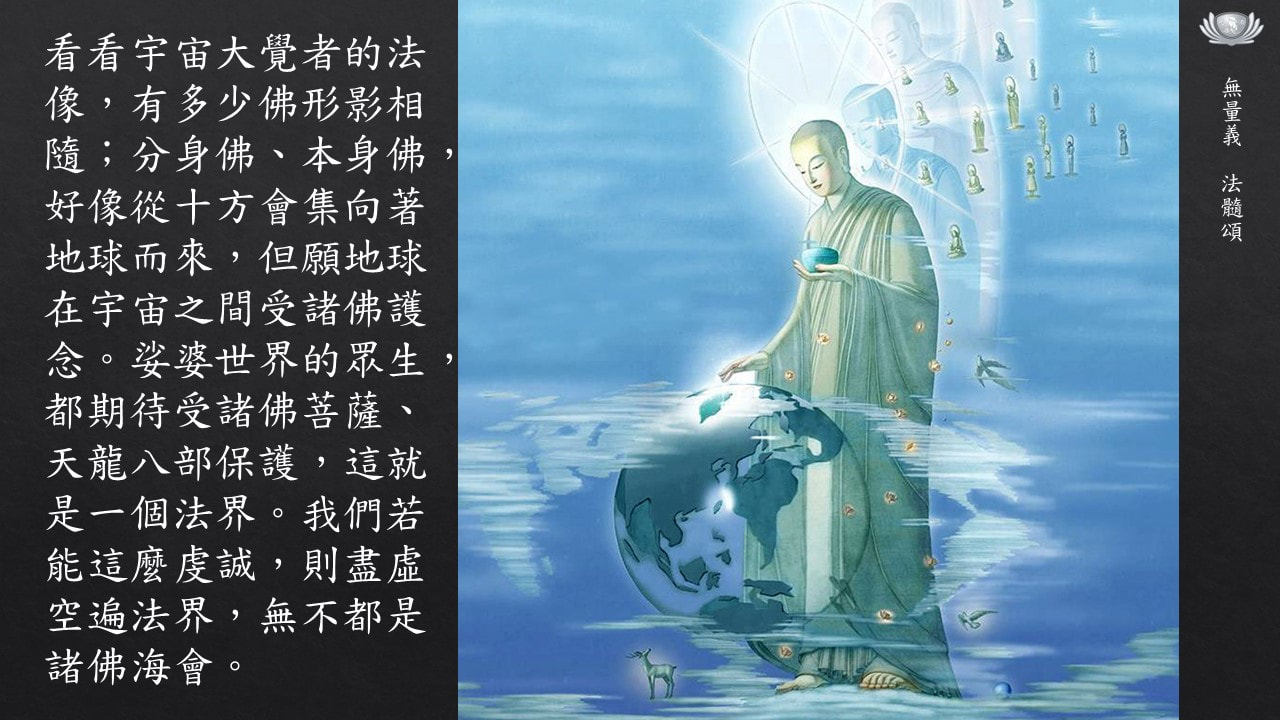

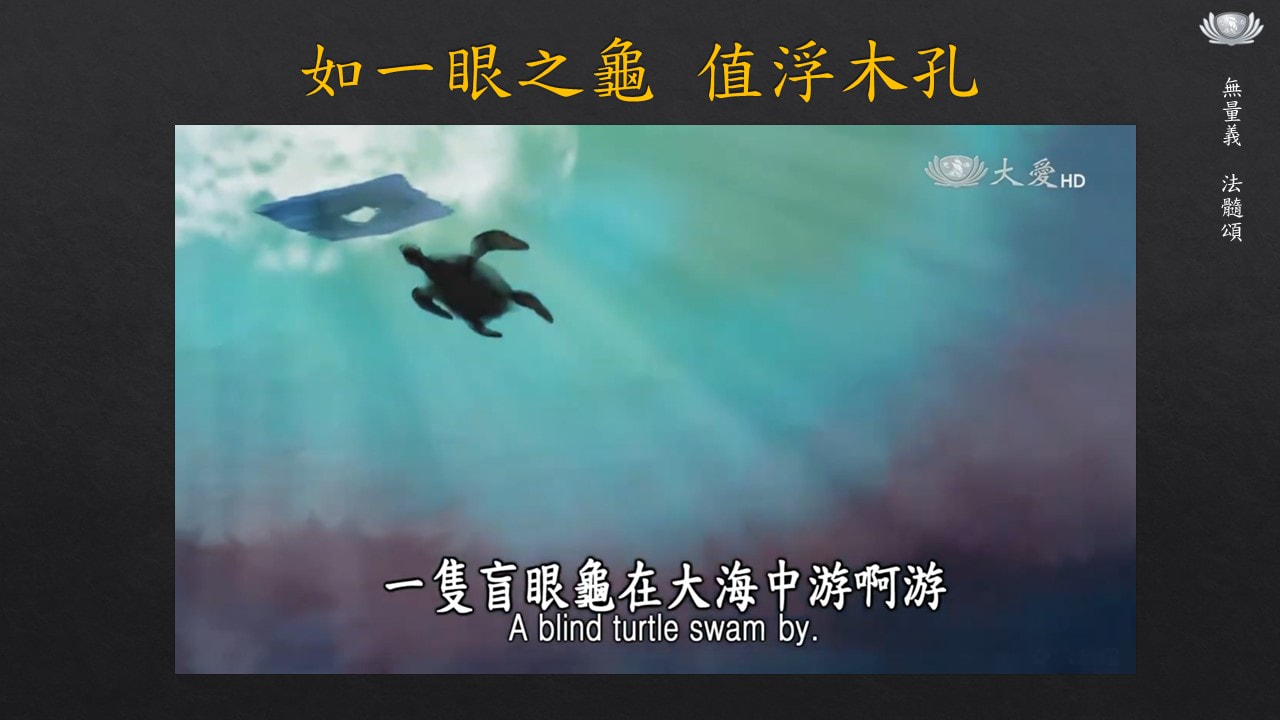

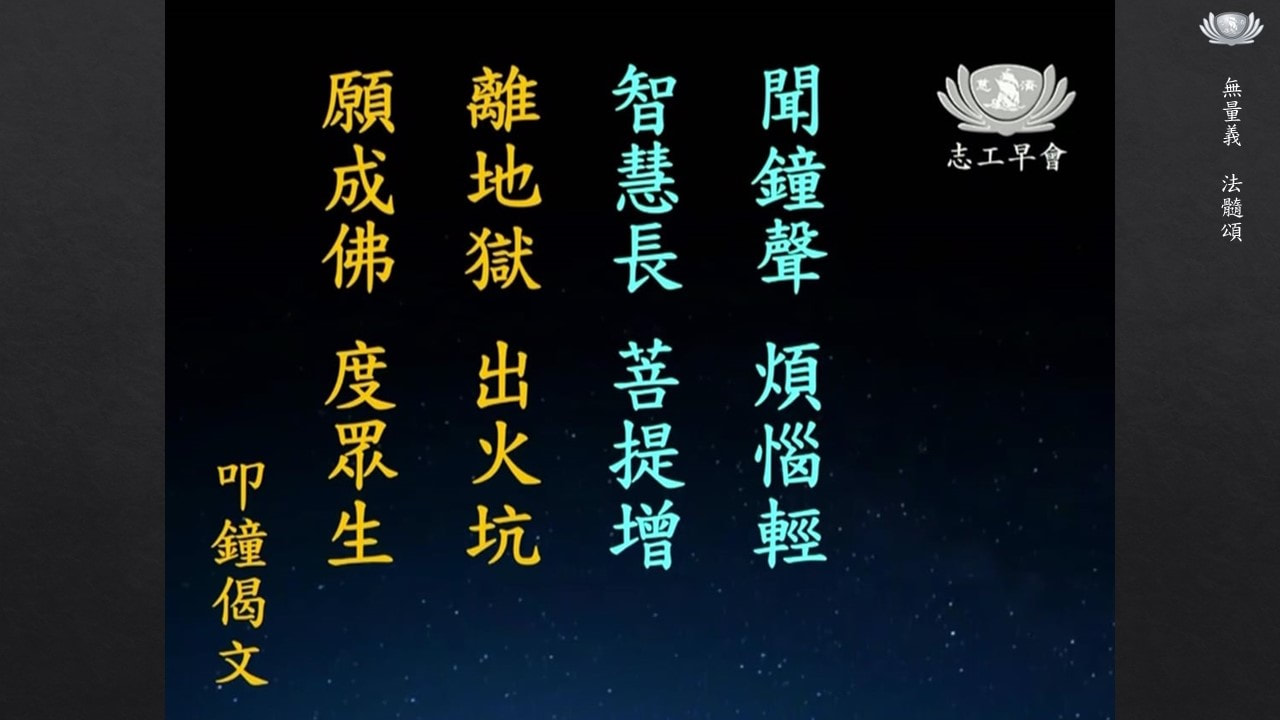

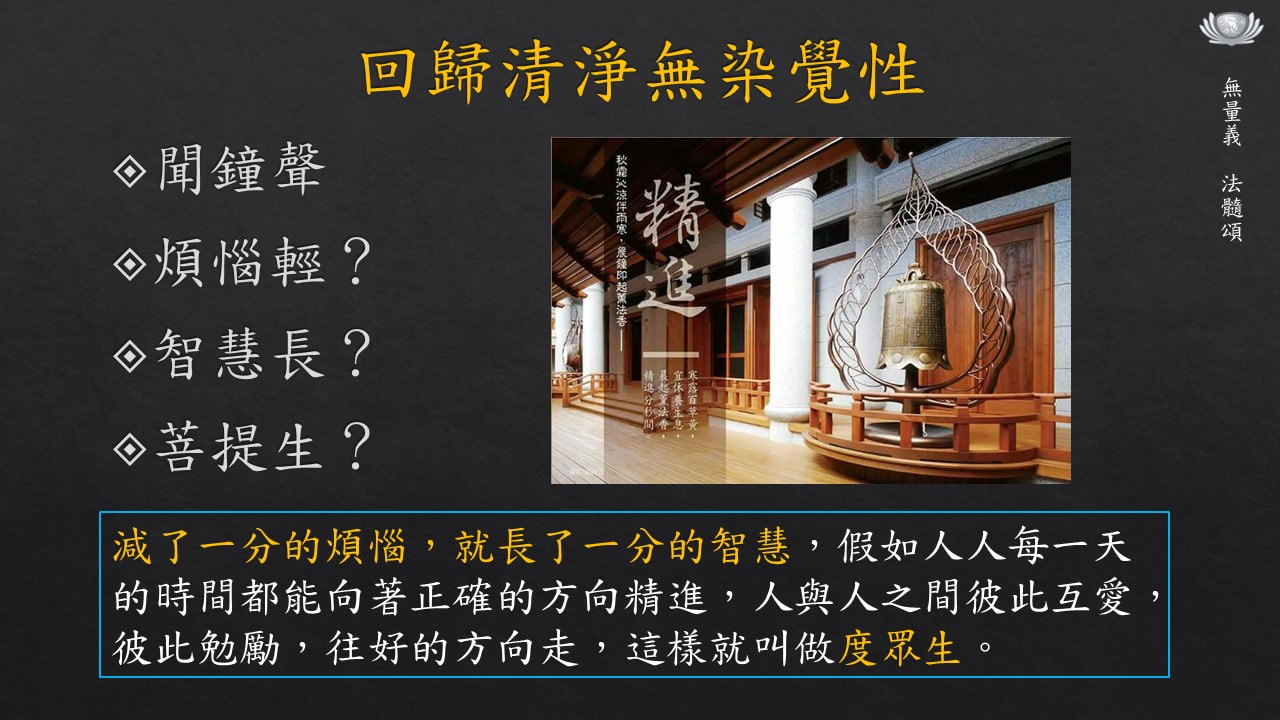

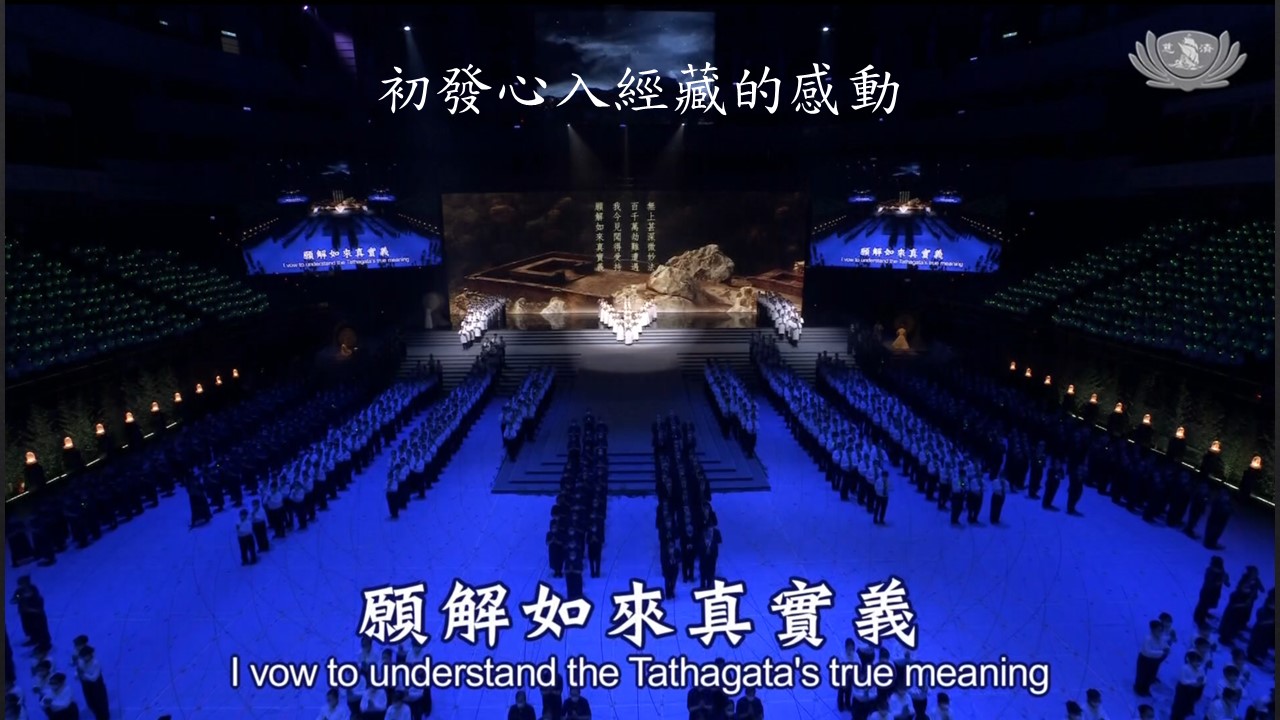

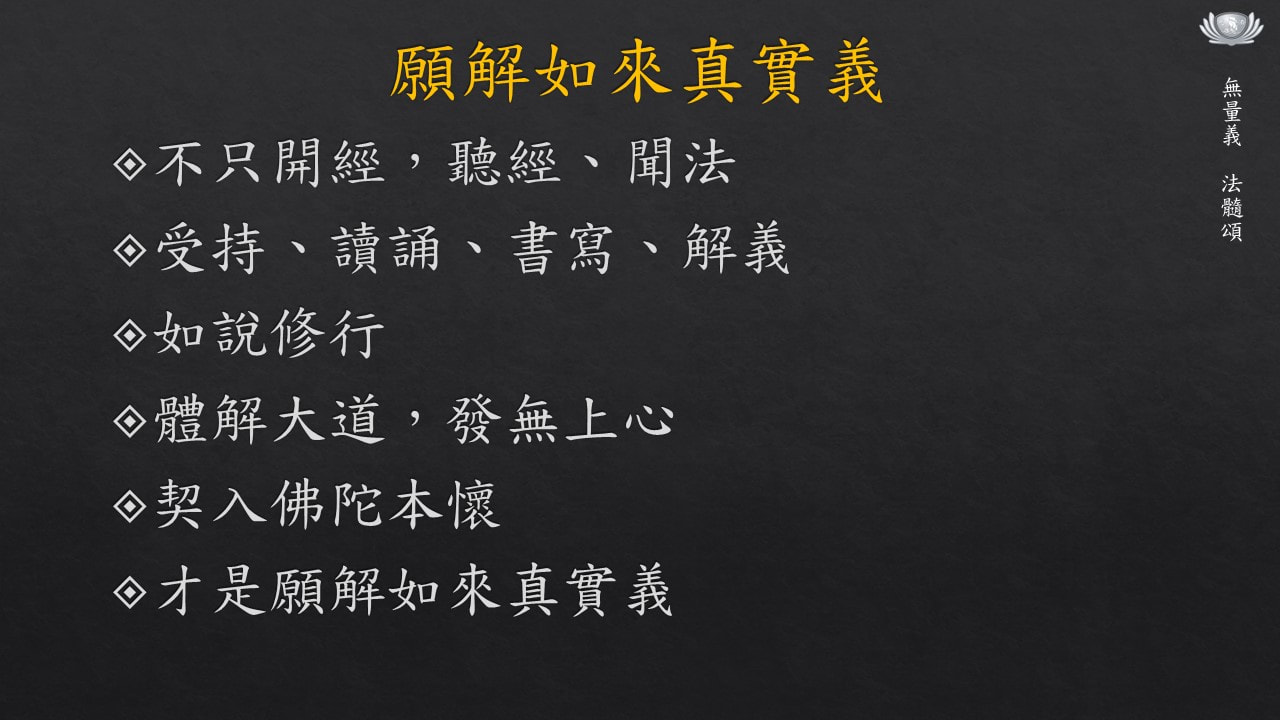

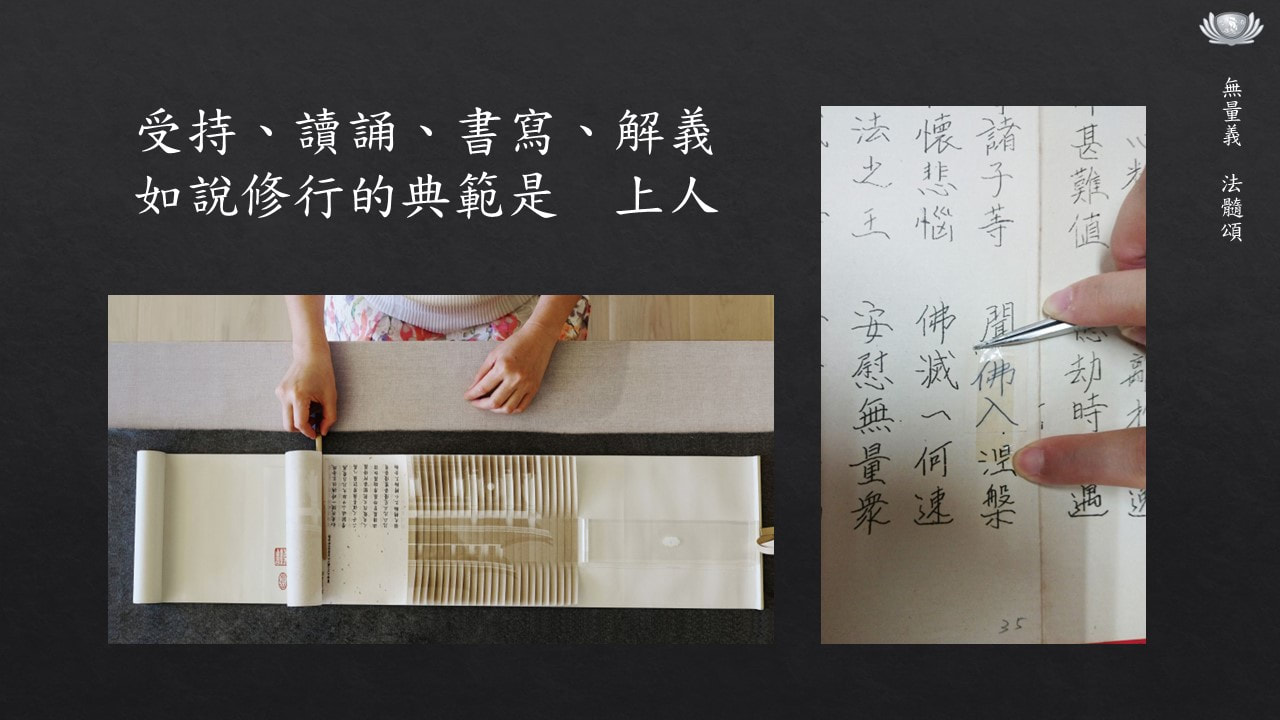

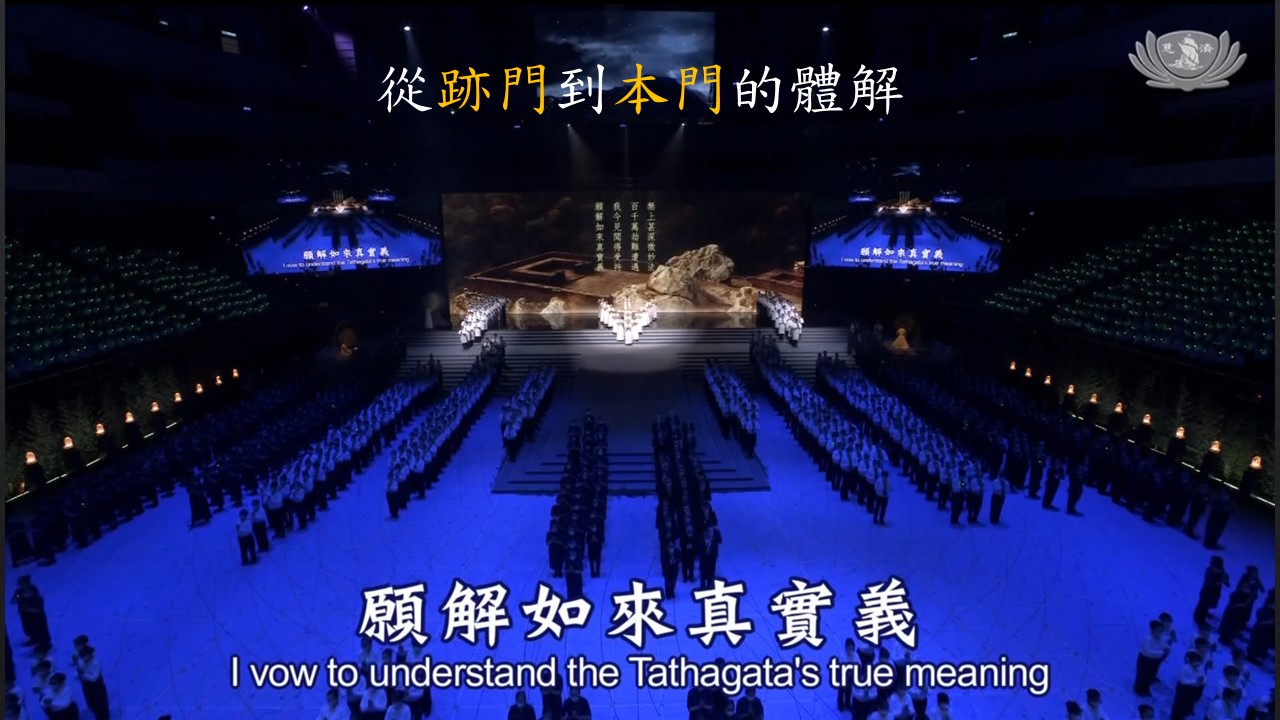

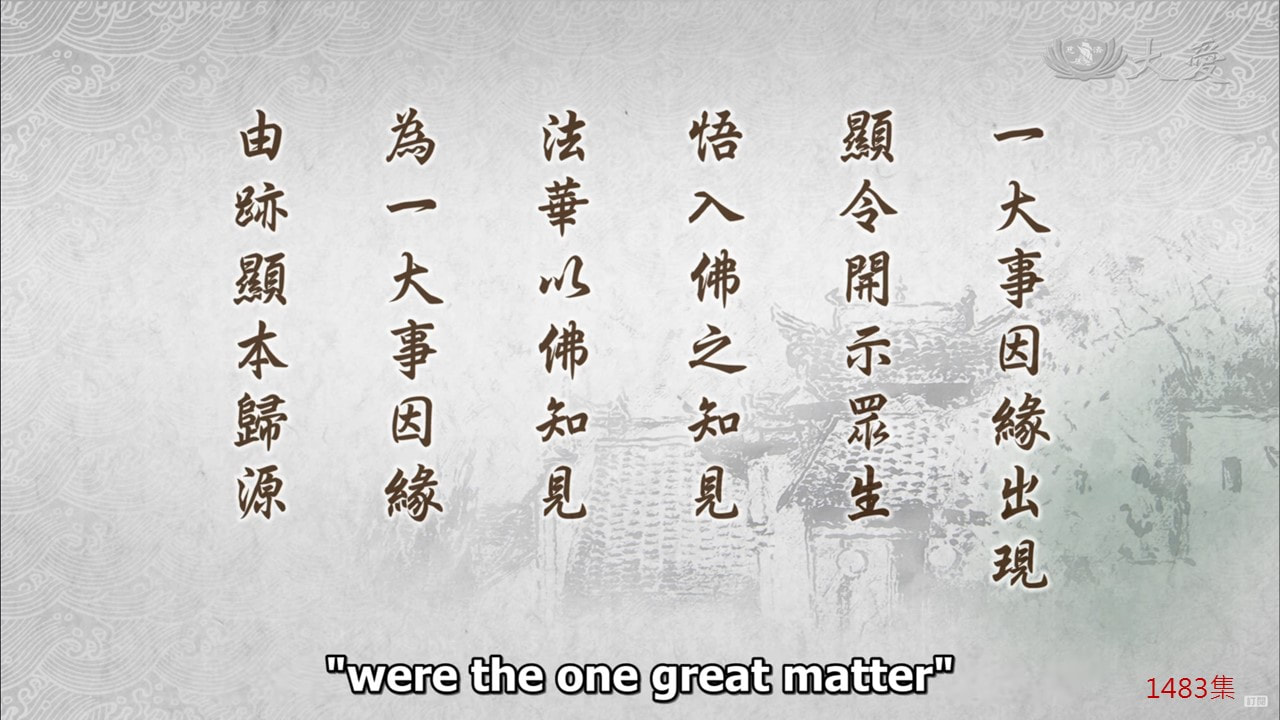

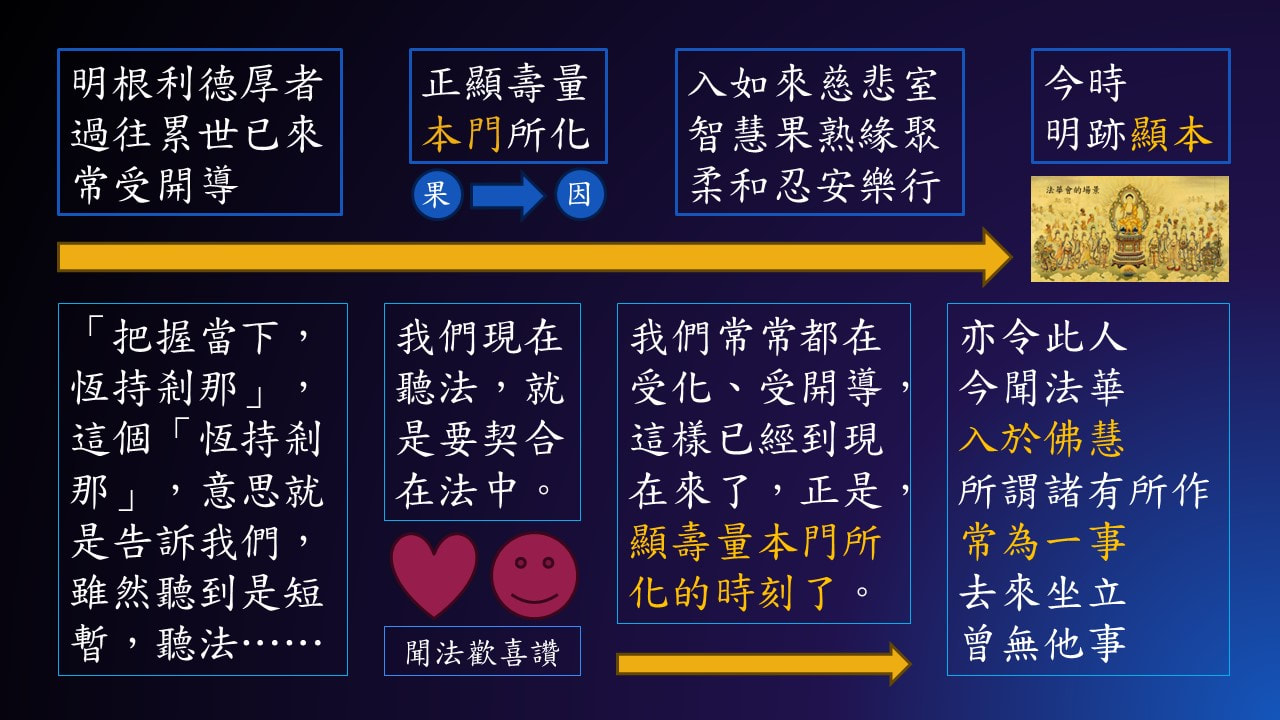

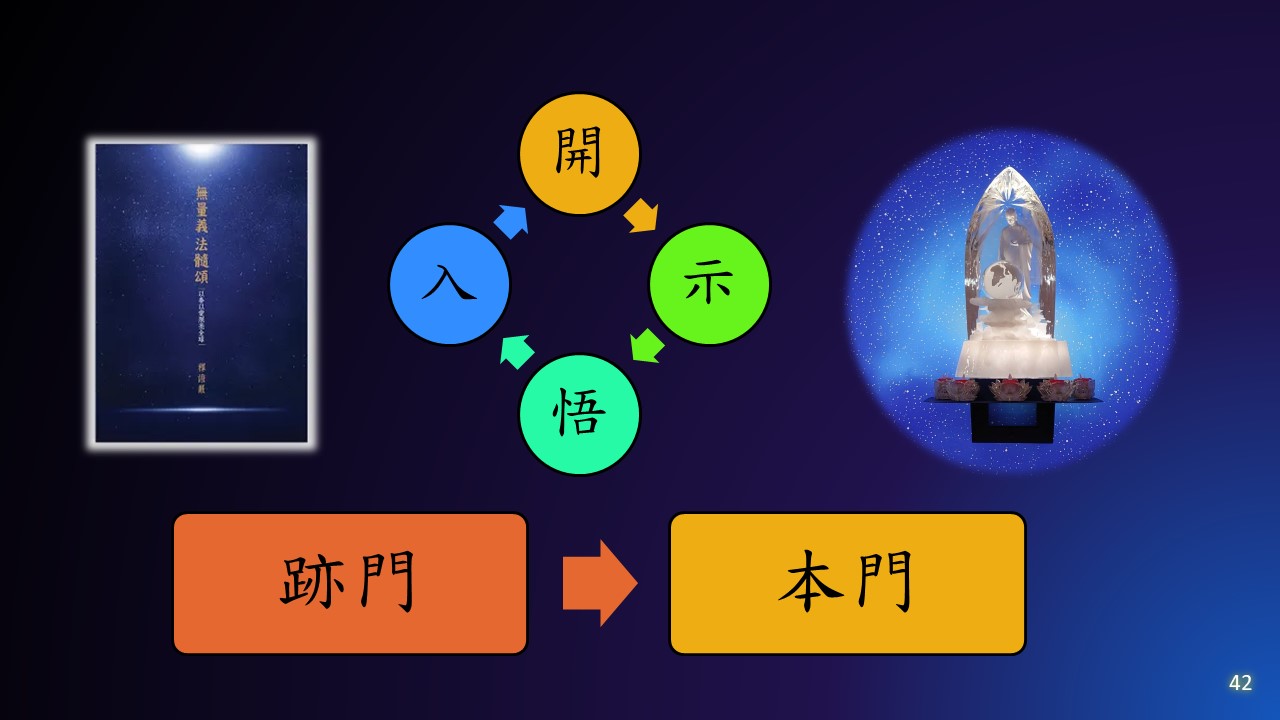

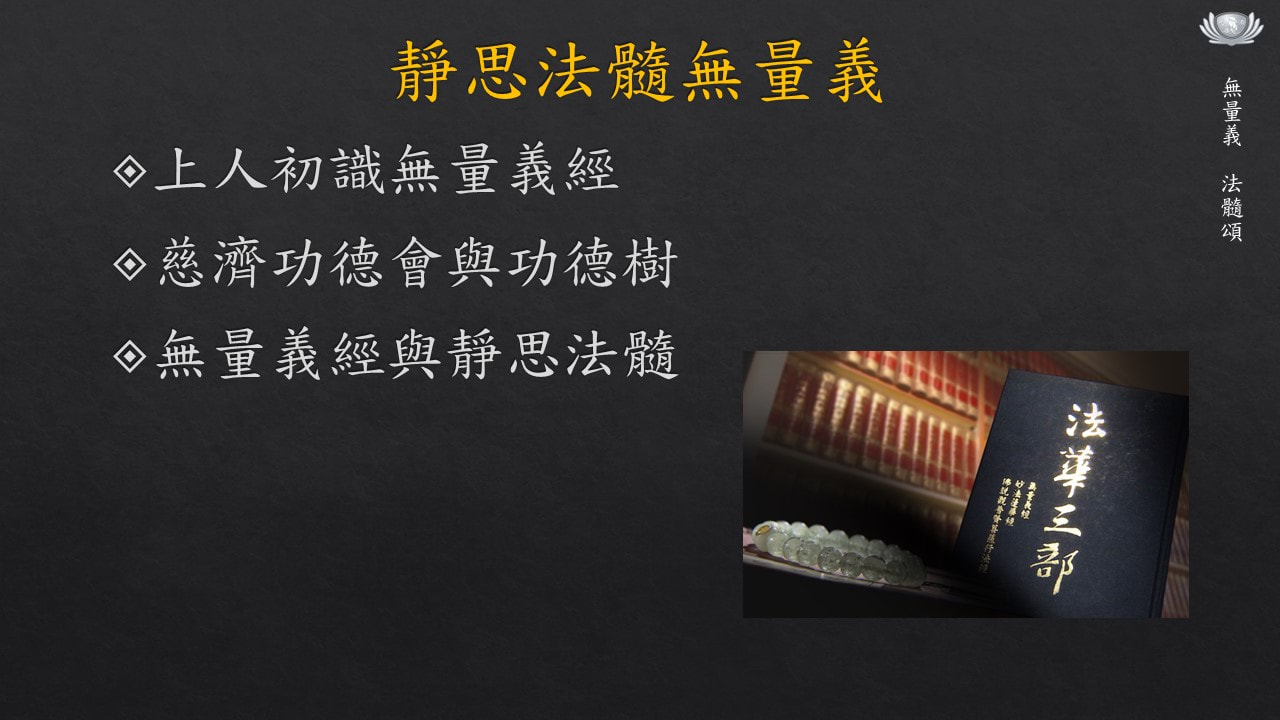

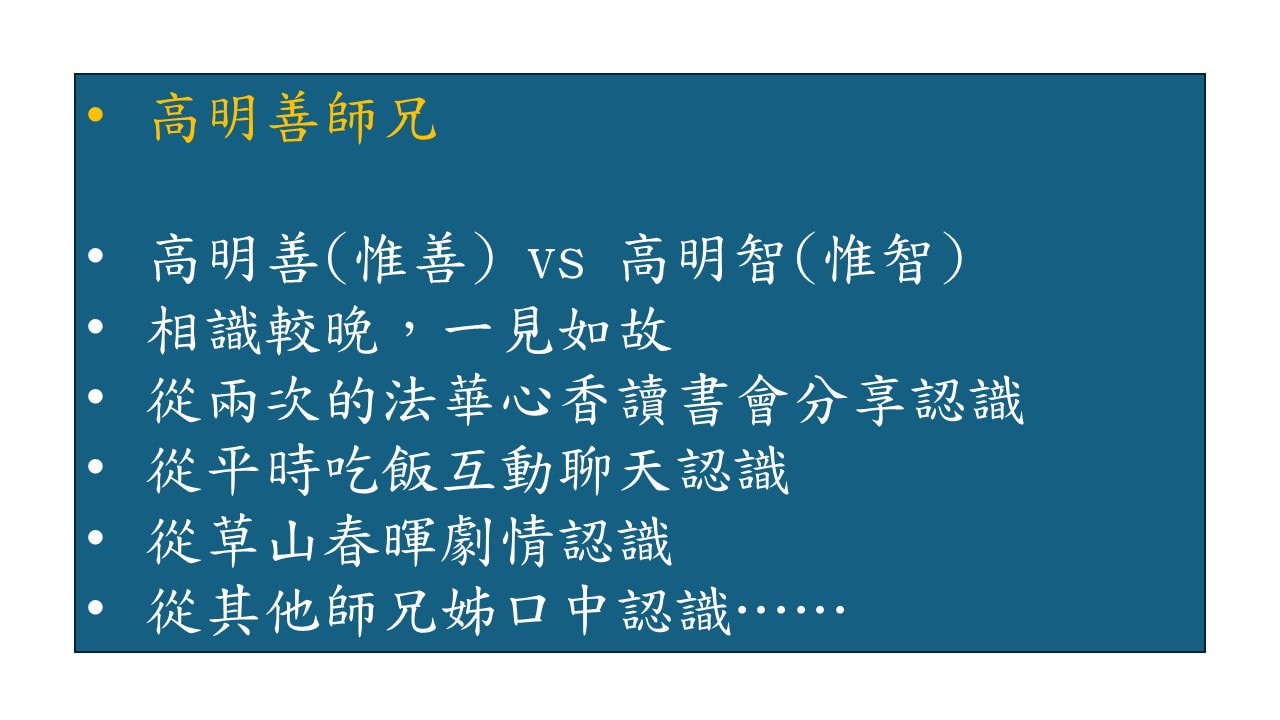

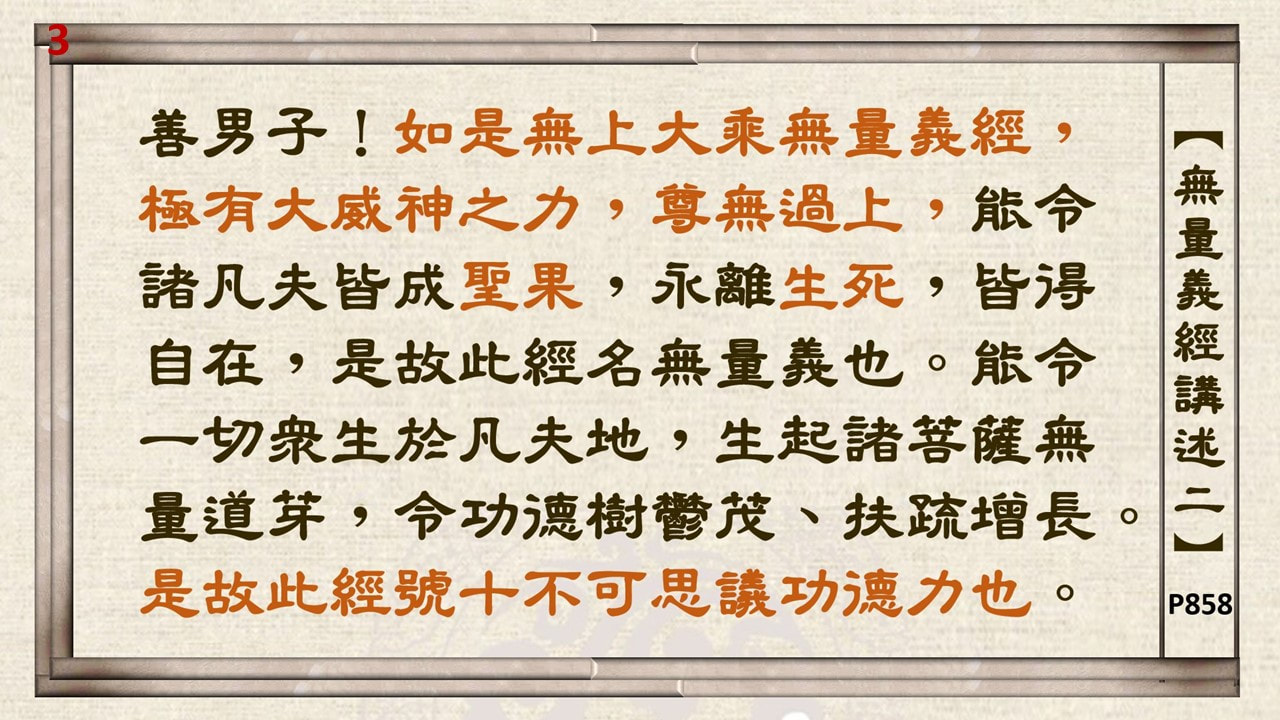

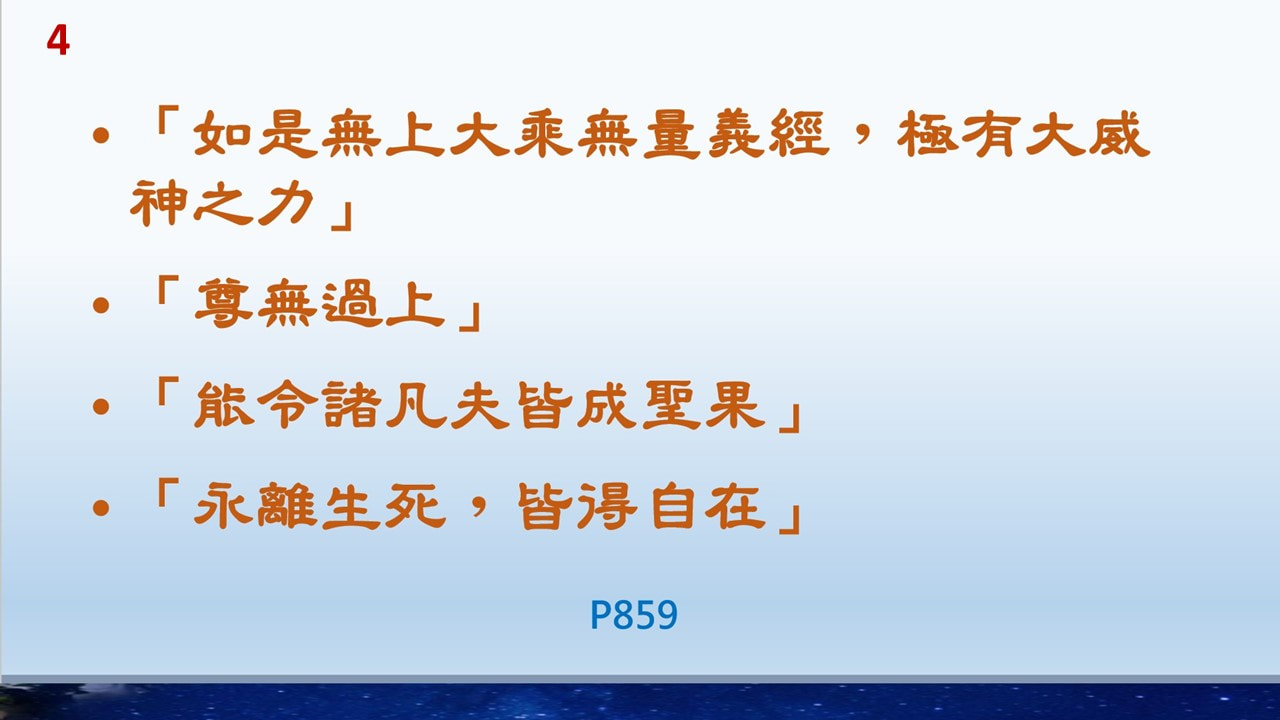

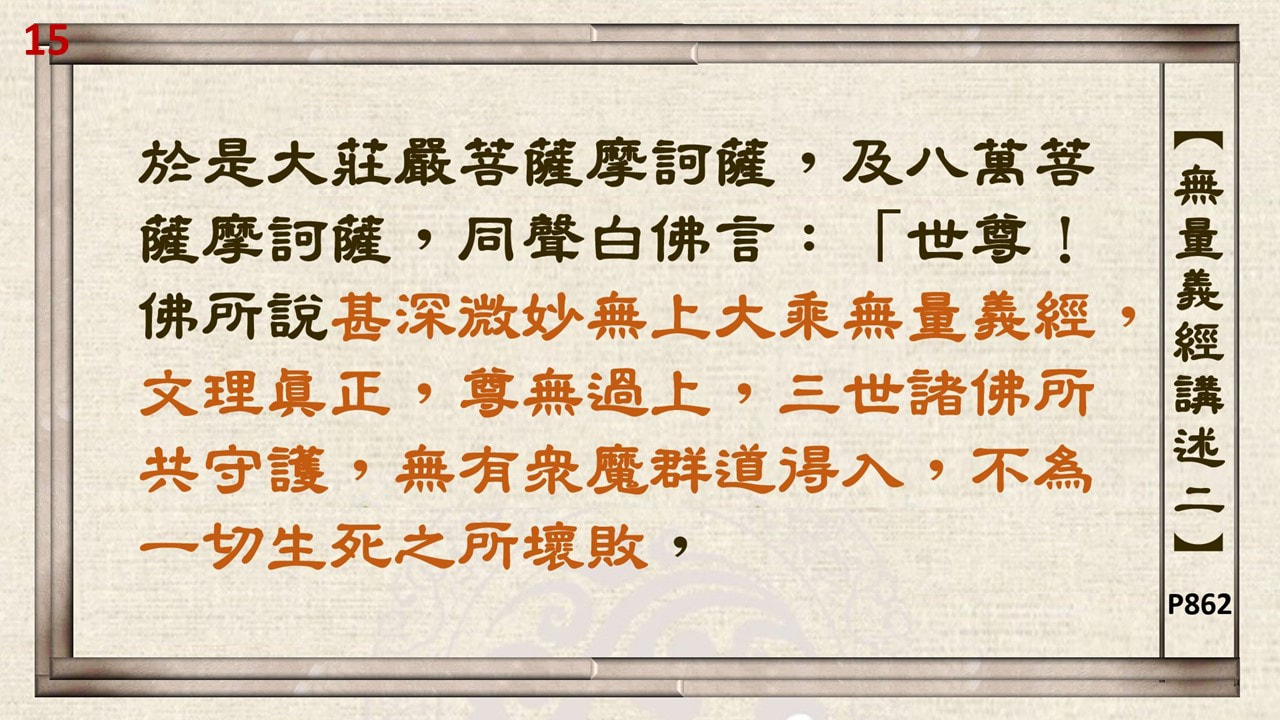

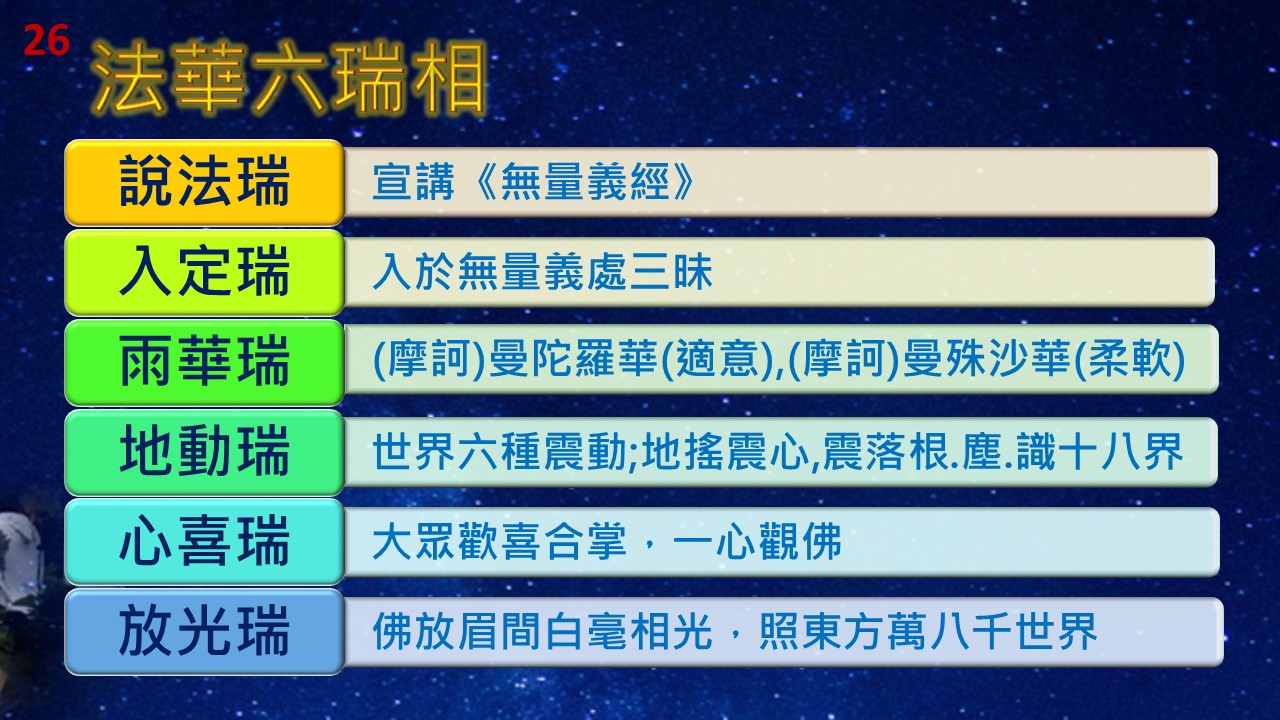

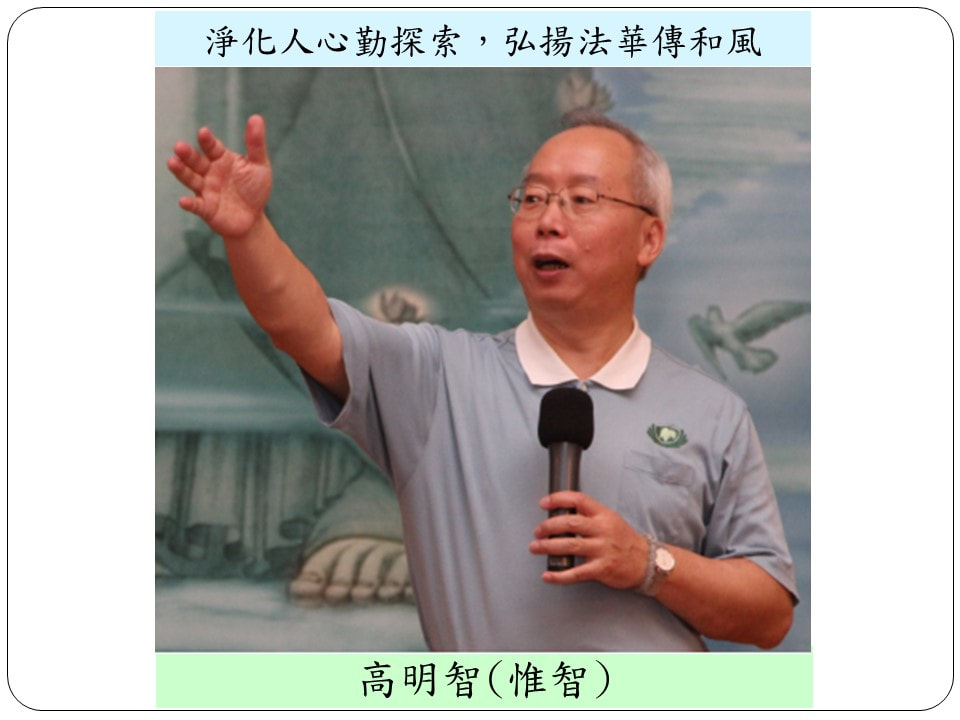

無量義 法髓頌導讀 洪靜原師姊願解如來真實義--高明智師兄(惟智)【無量義 法髓頌】1 爐香讚、開經偈 - 經藏演繹 Sutra Adaptation Performance重生的喜悅-黃惠師姊蘆洲靜思堂201教室現場,法華心香讀書會YT同步線上直播

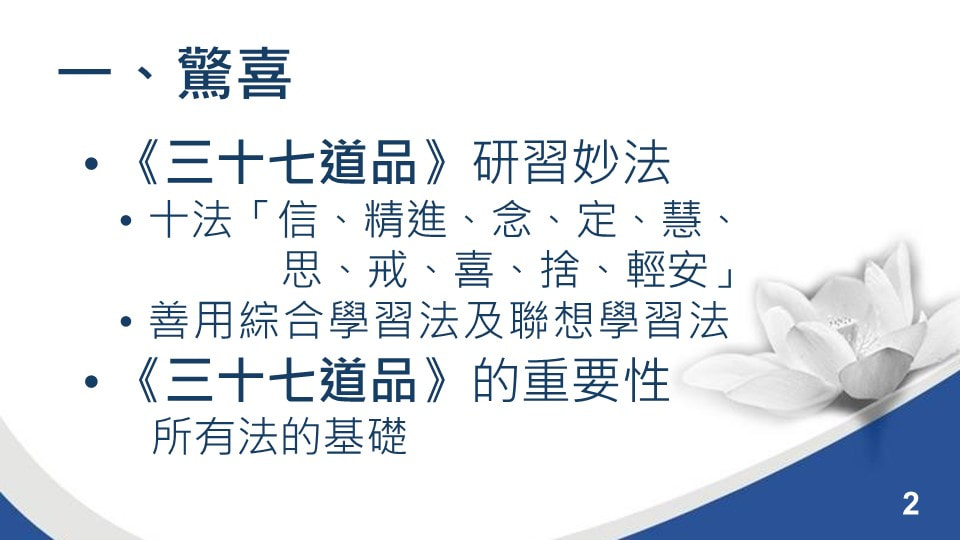

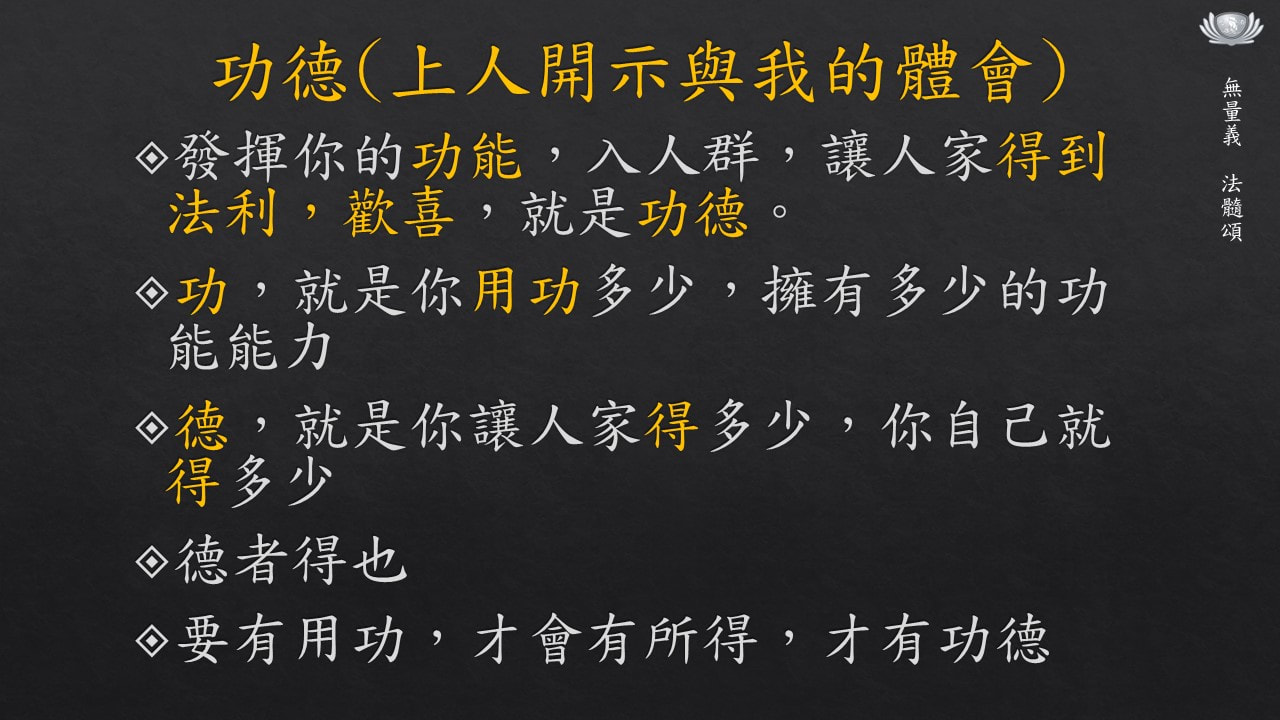

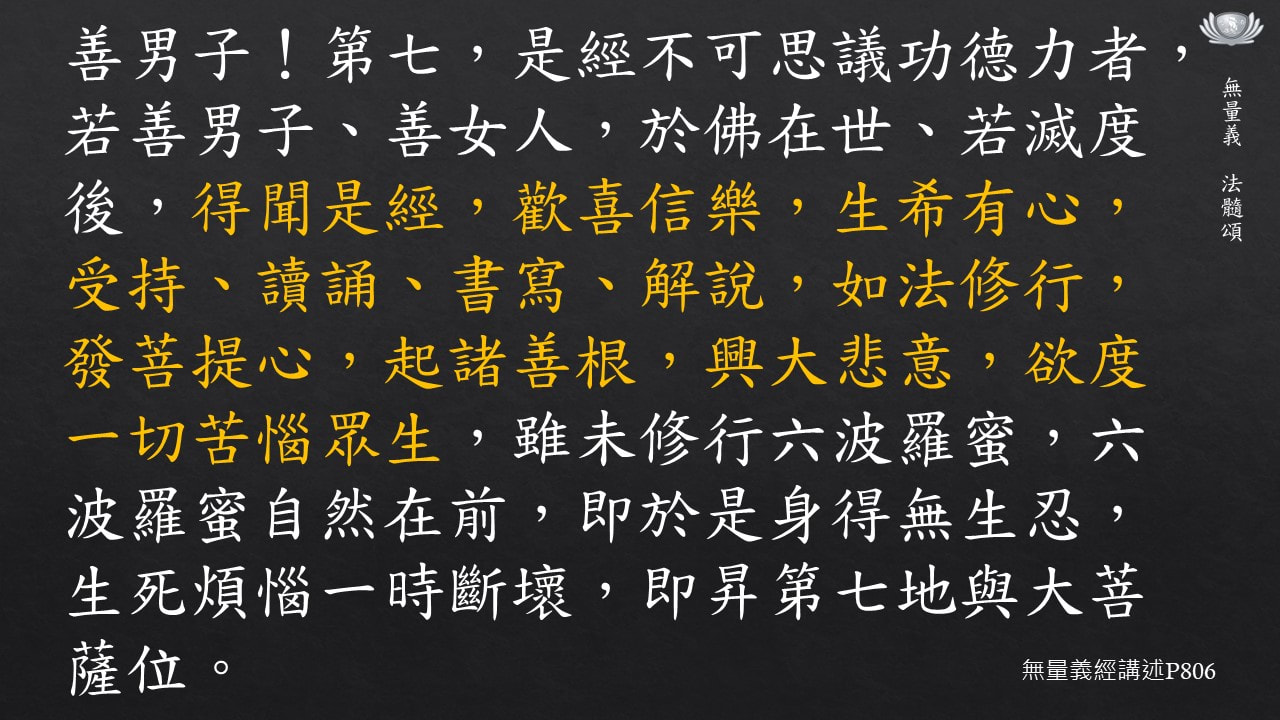

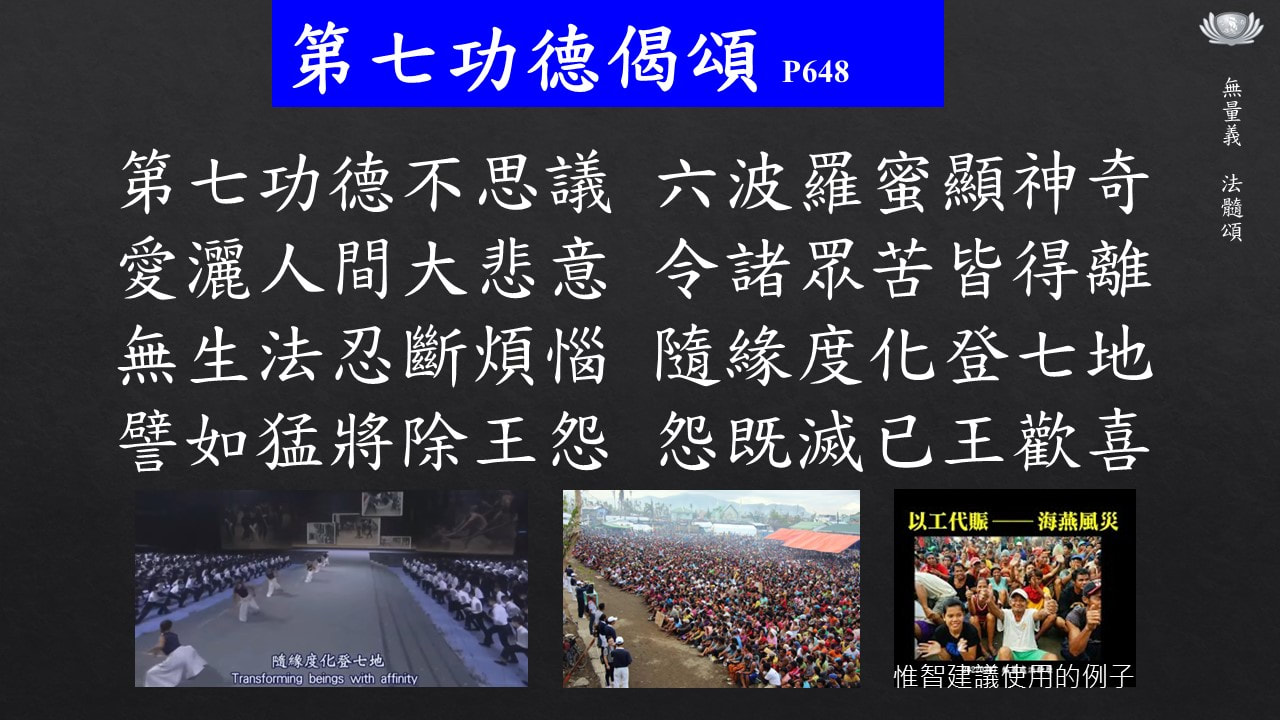

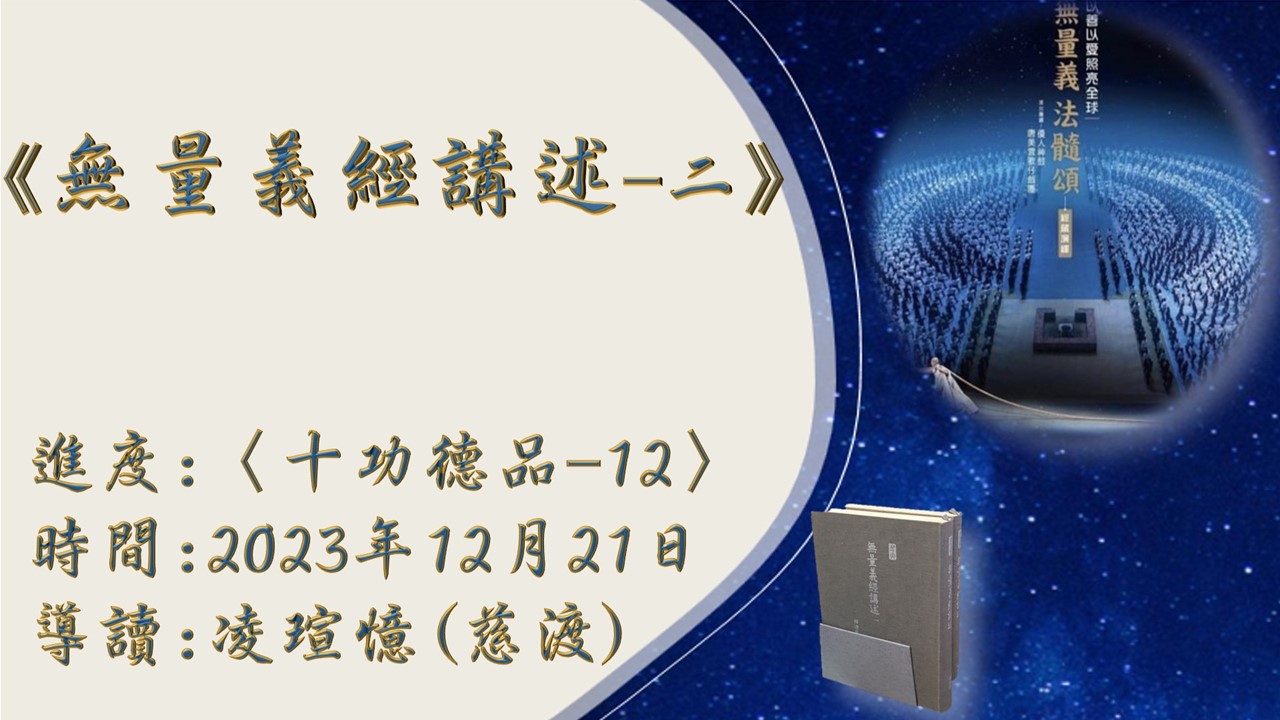

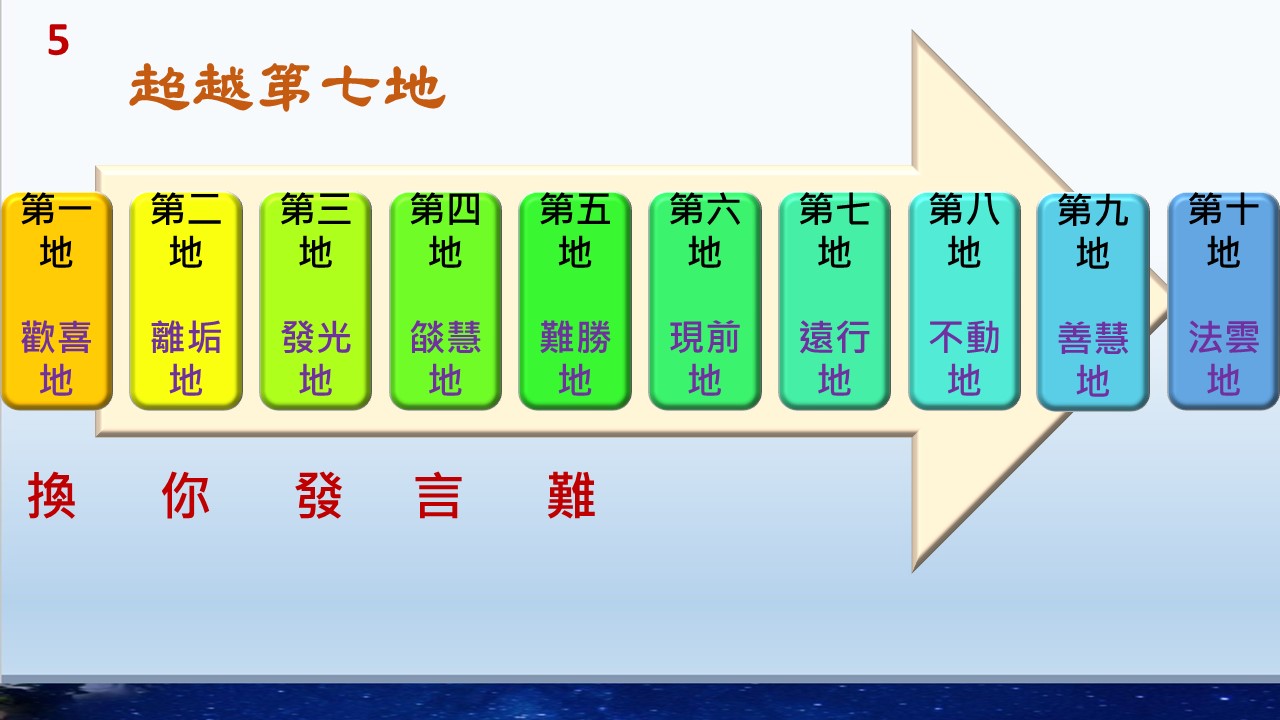

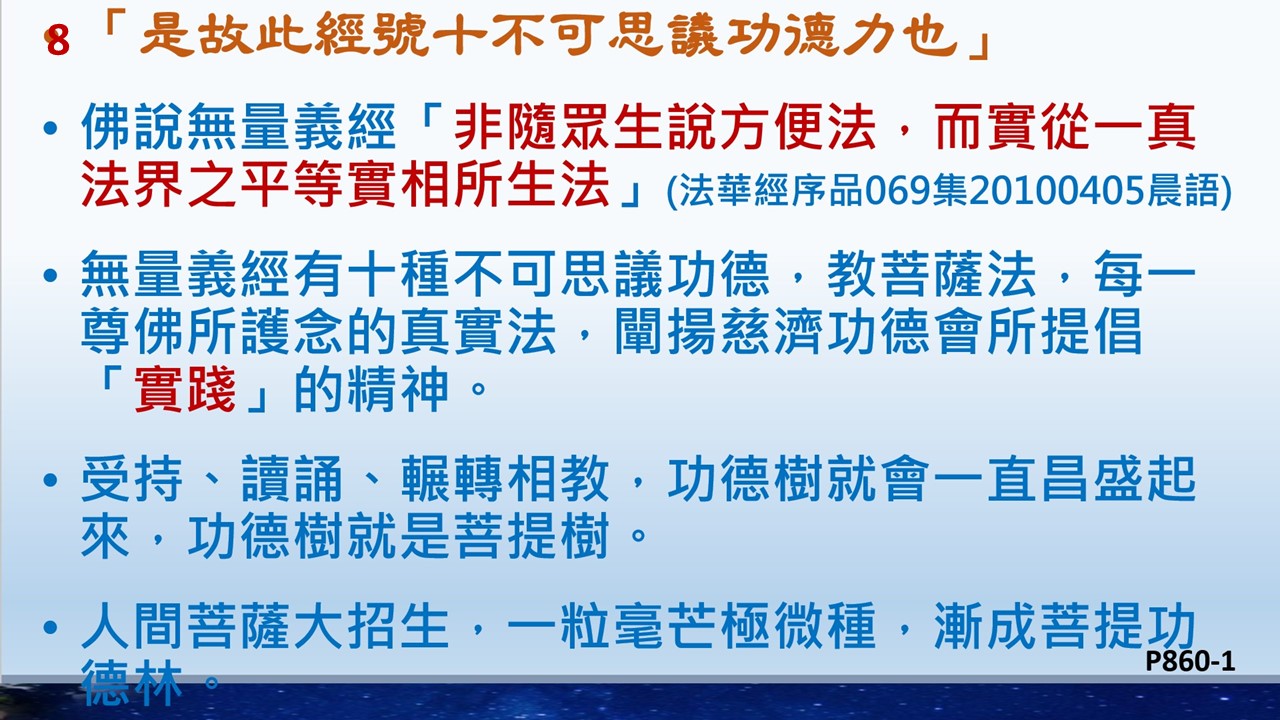

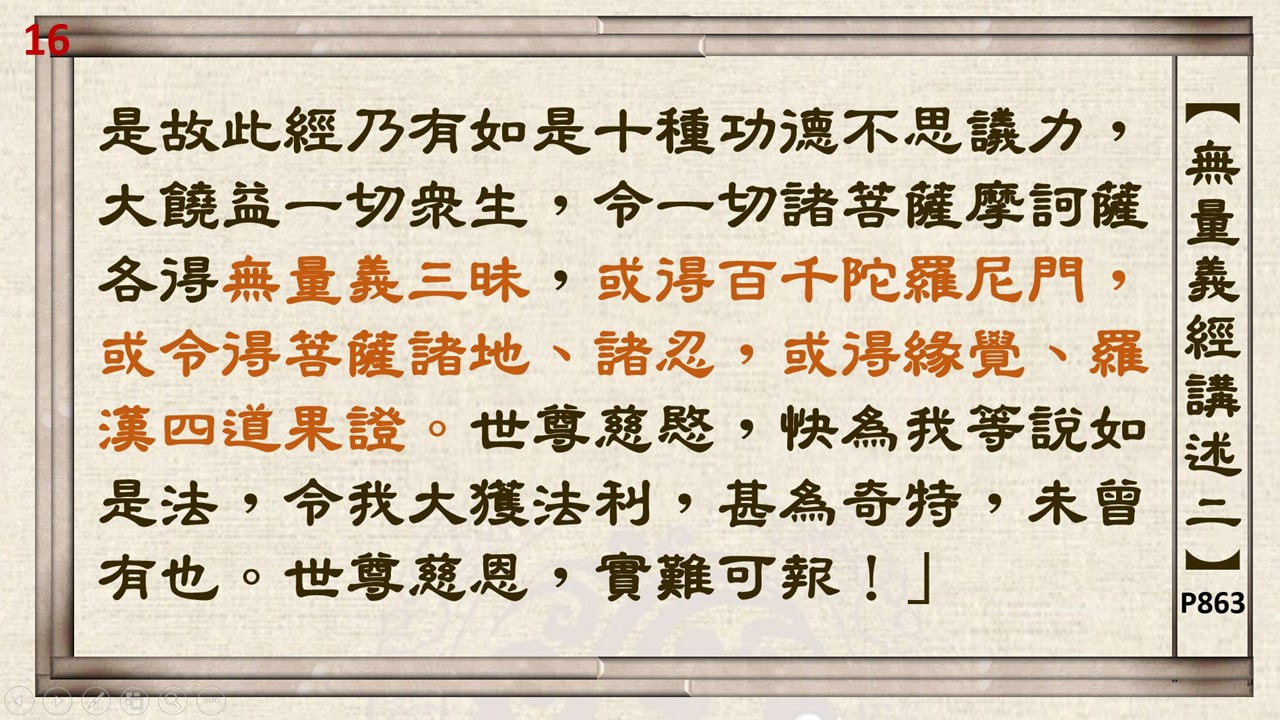

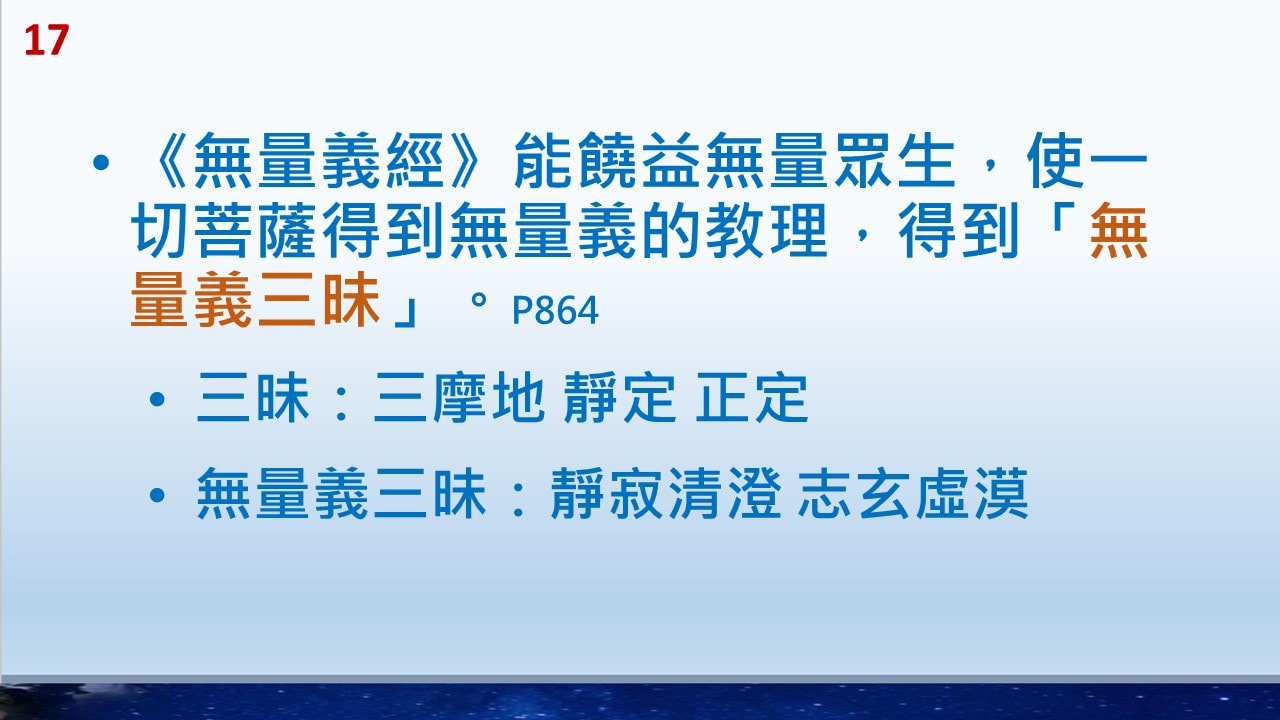

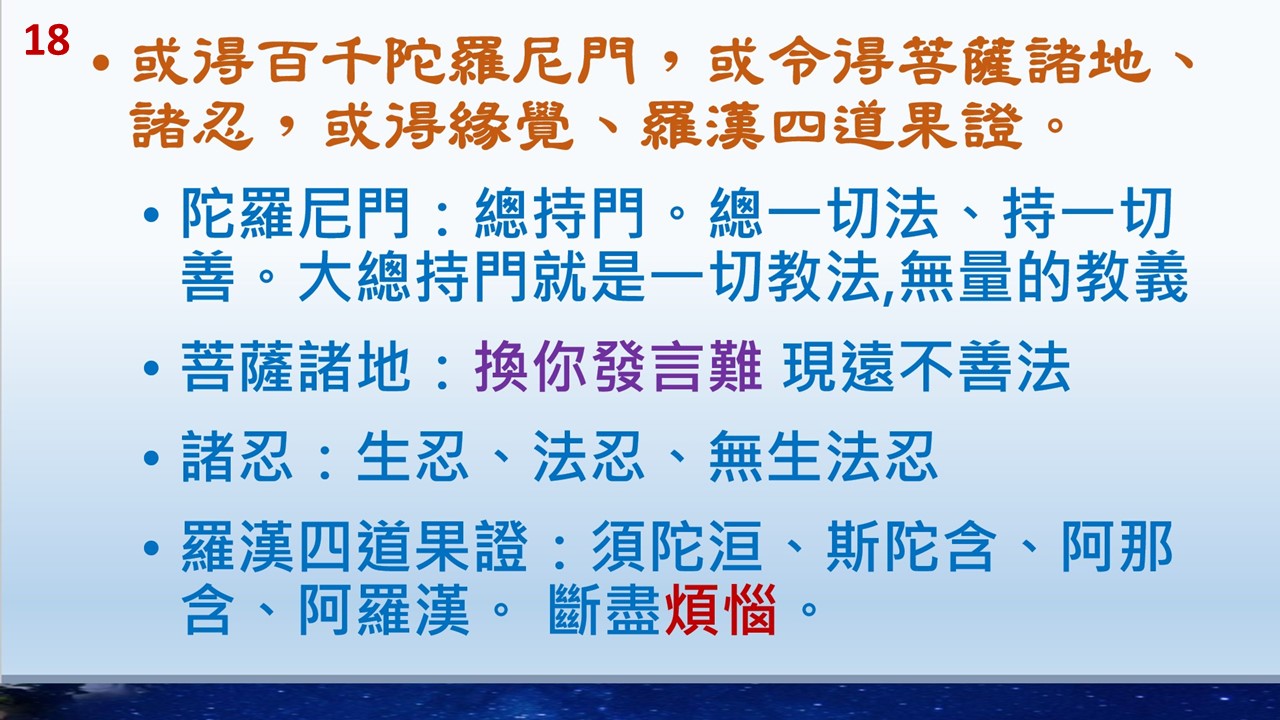

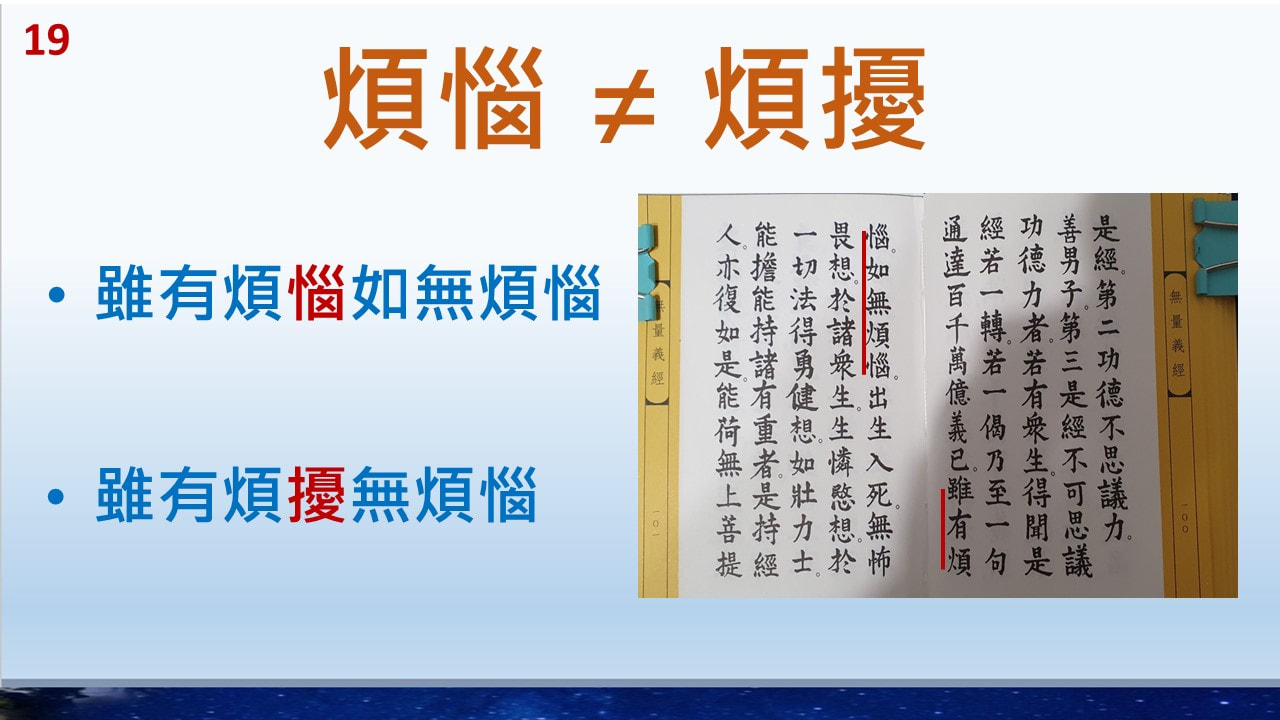

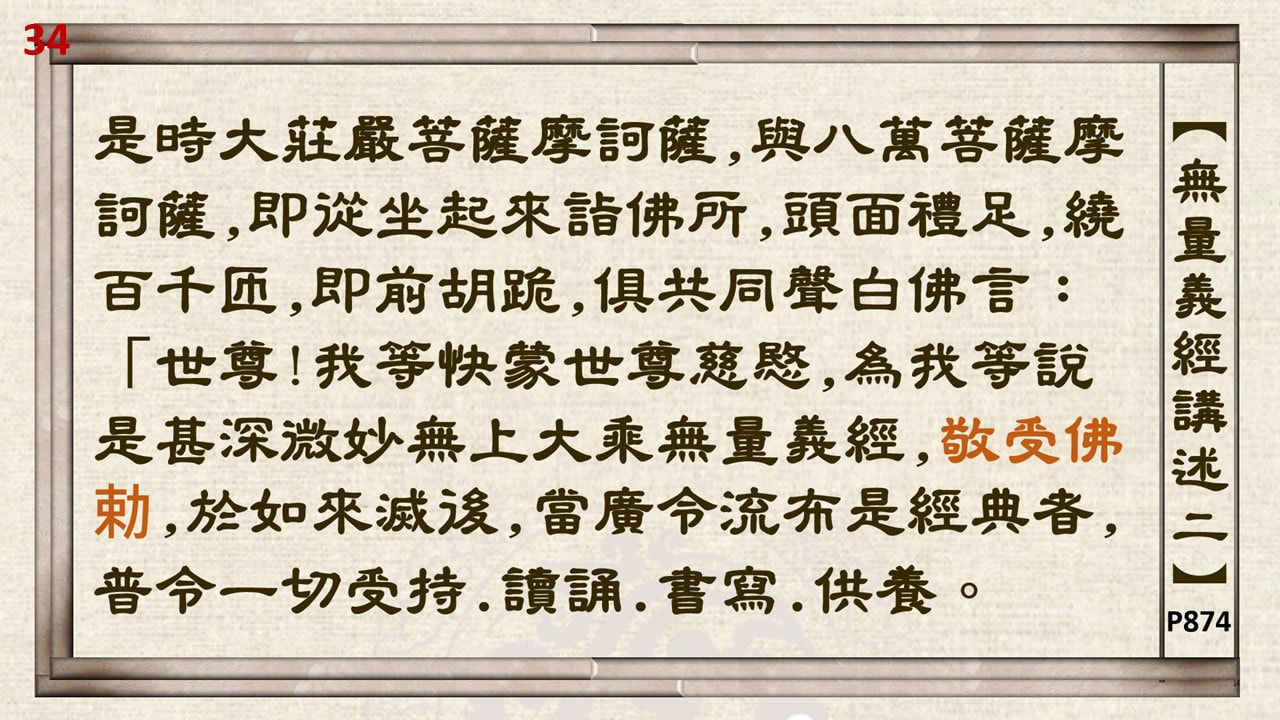

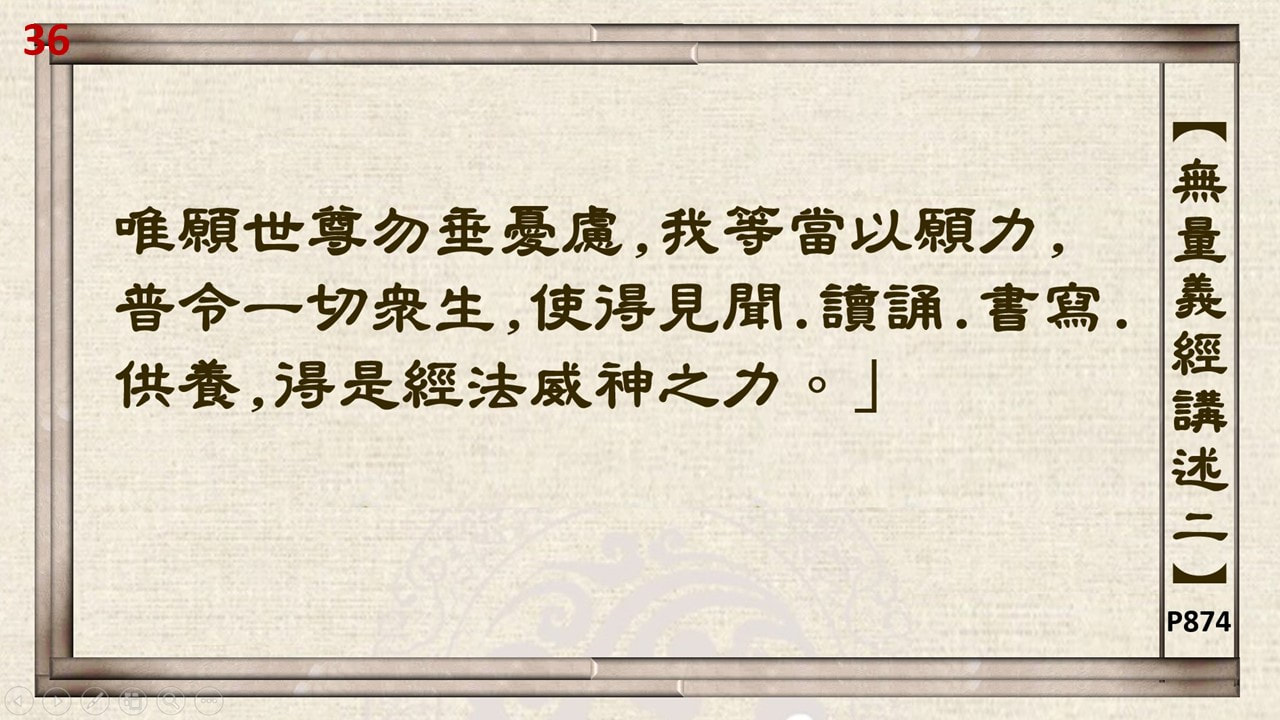

深入經藏: 無量義經十功德品012 凌瑄憶師姊

|

Details

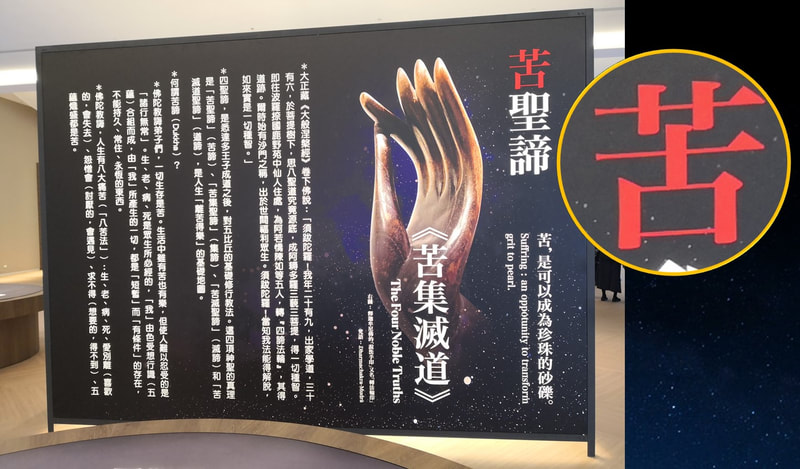

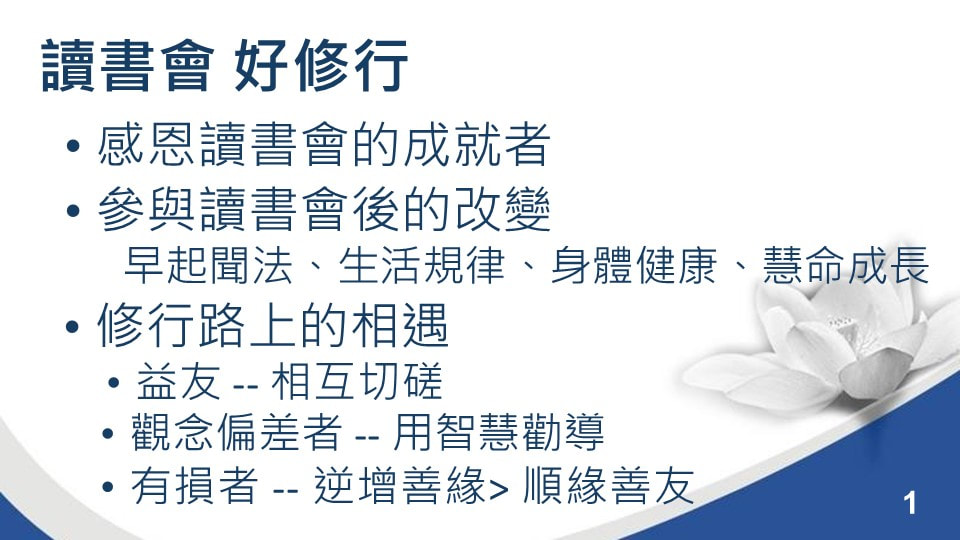

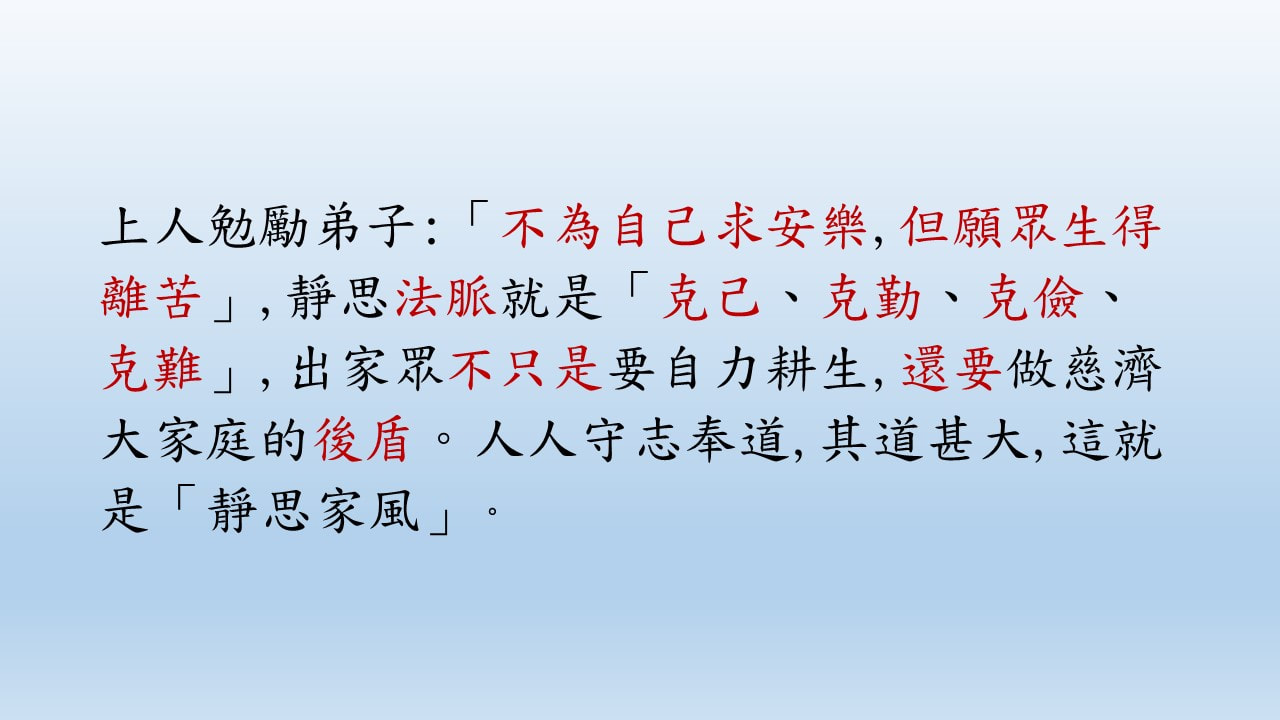

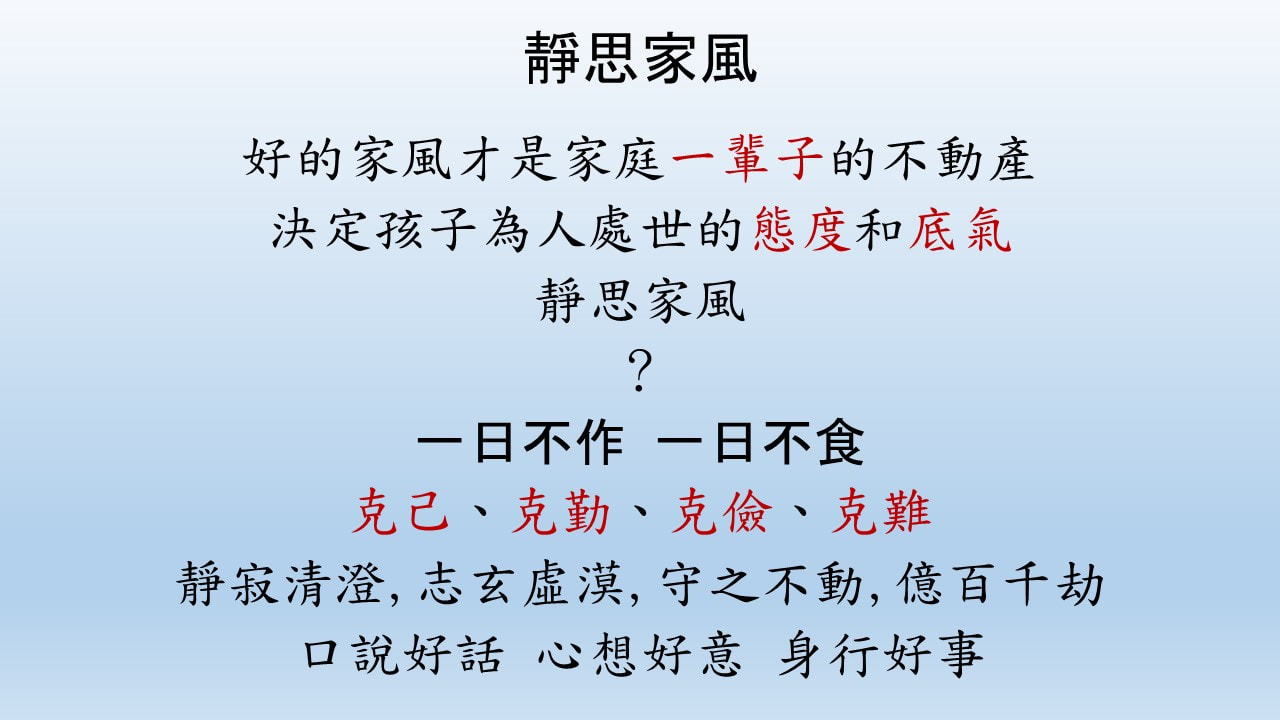

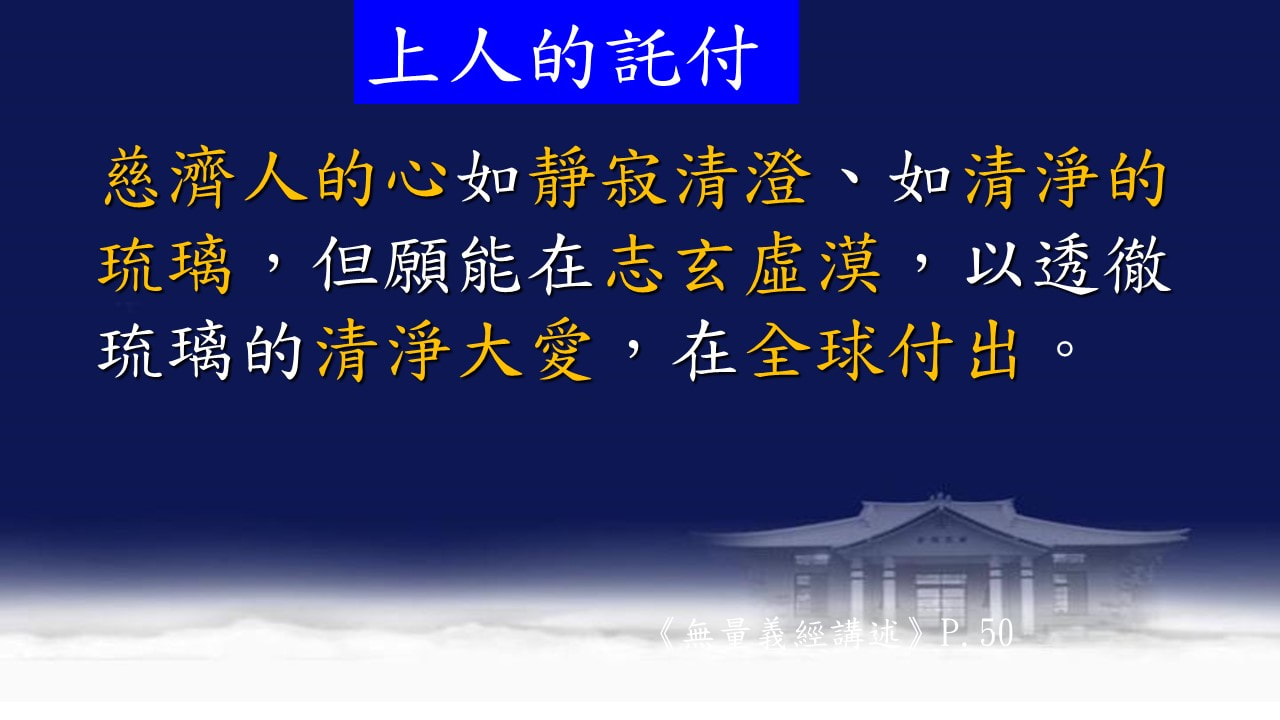

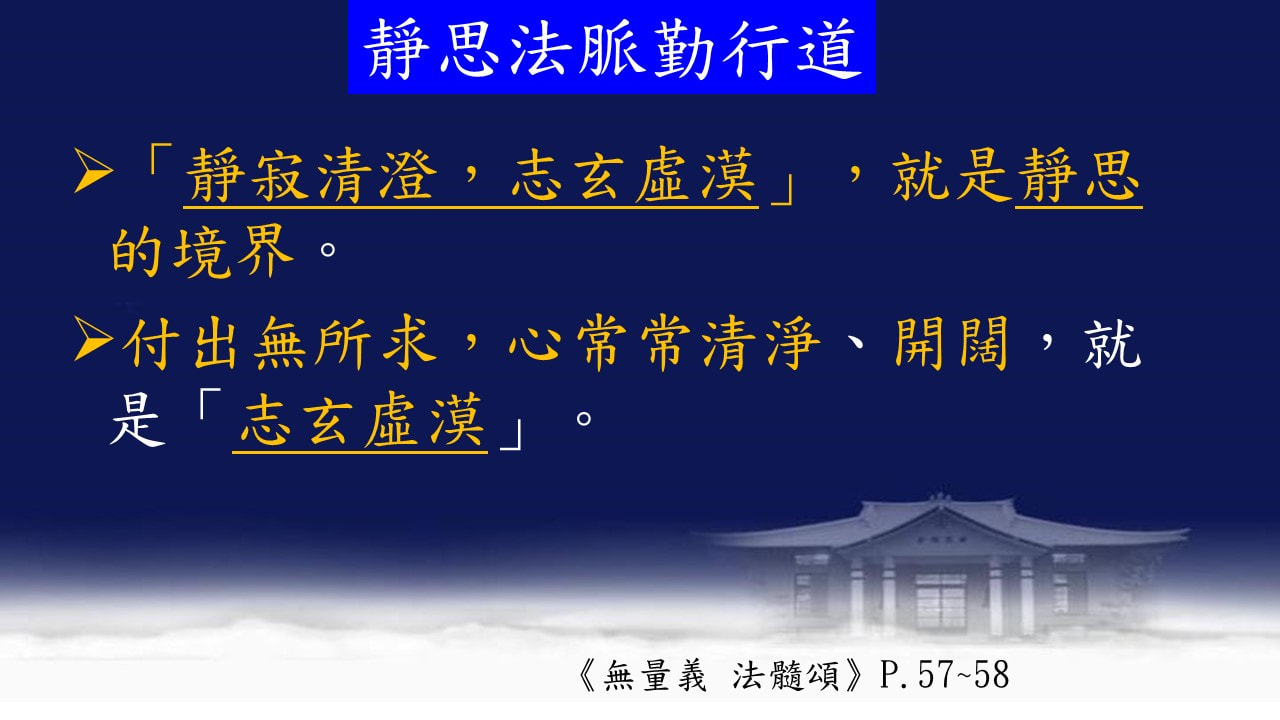

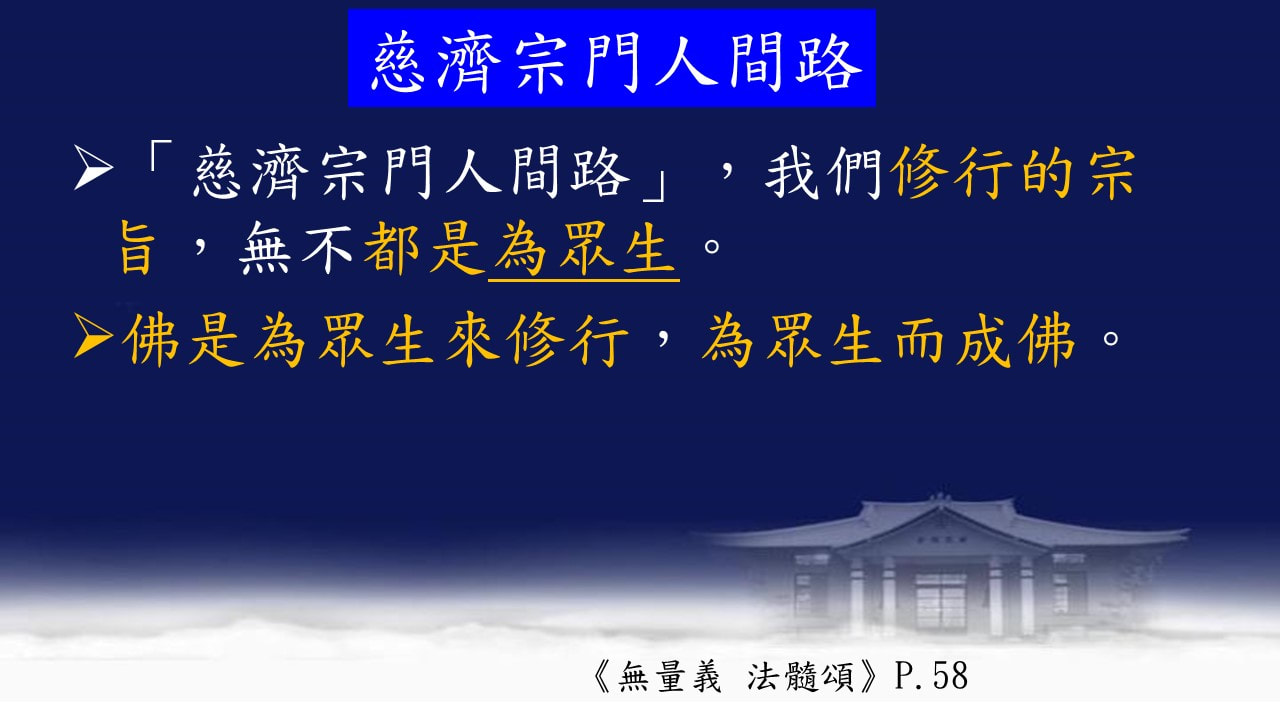

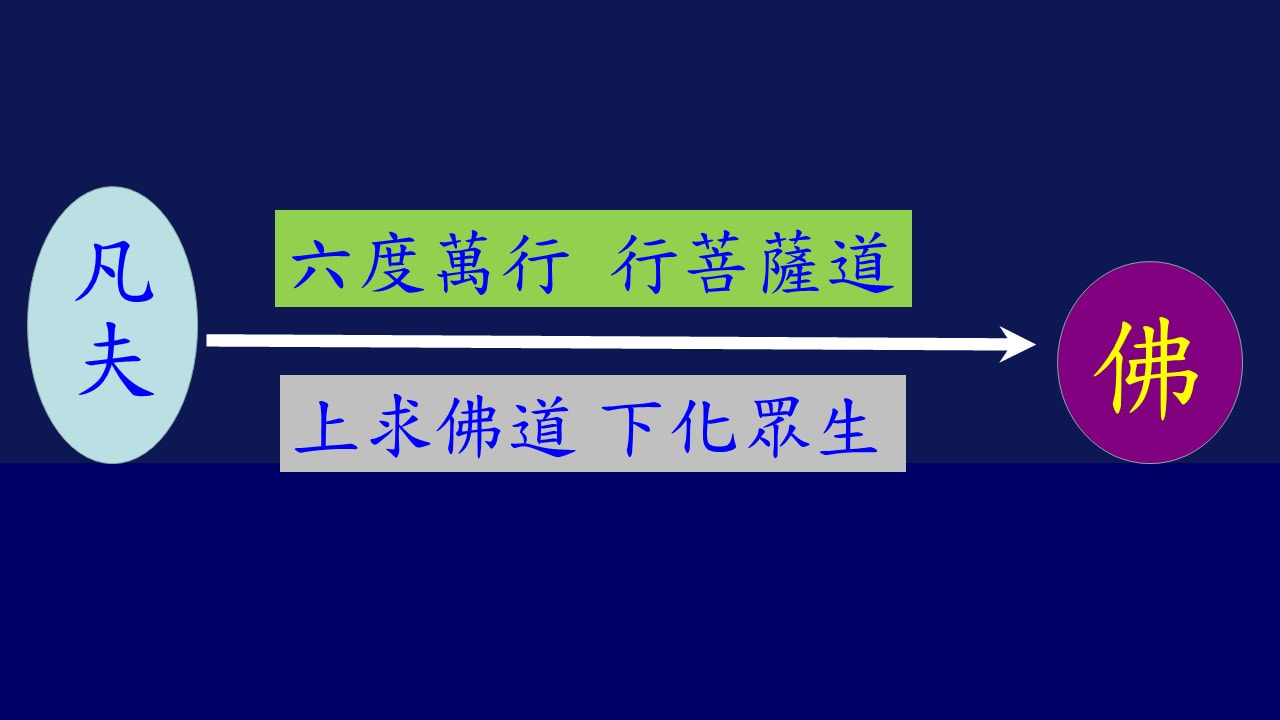

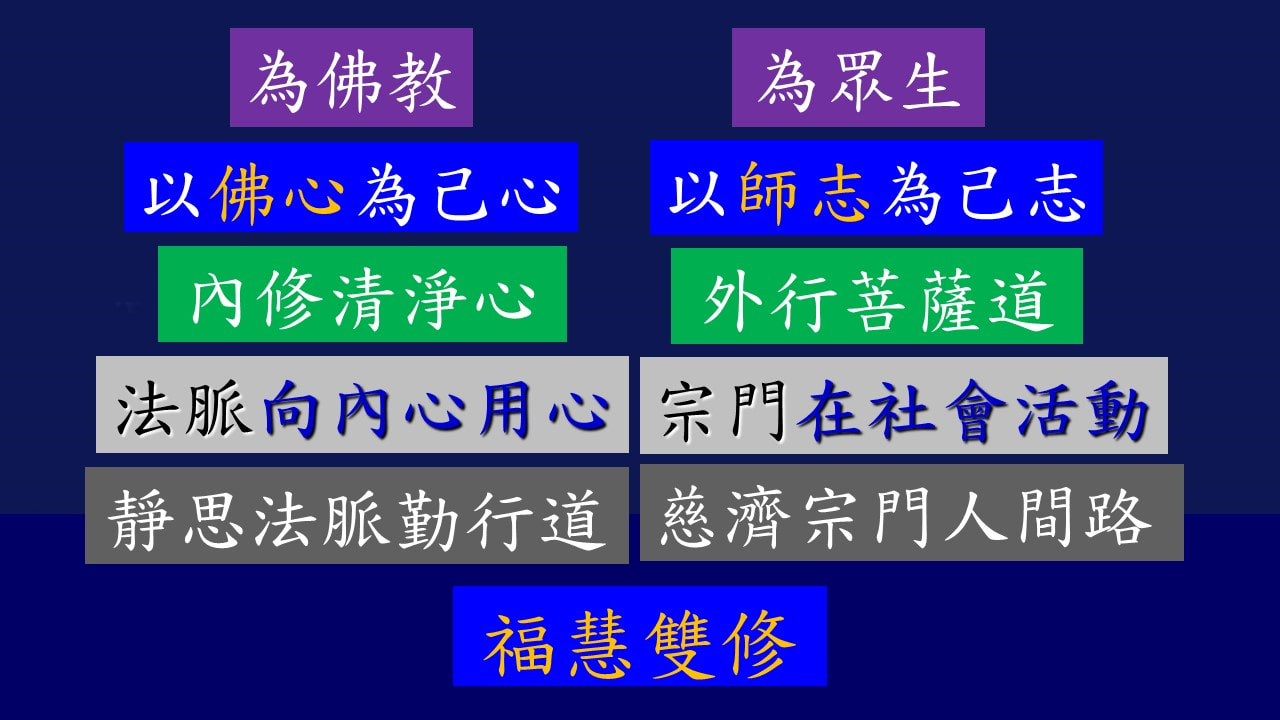

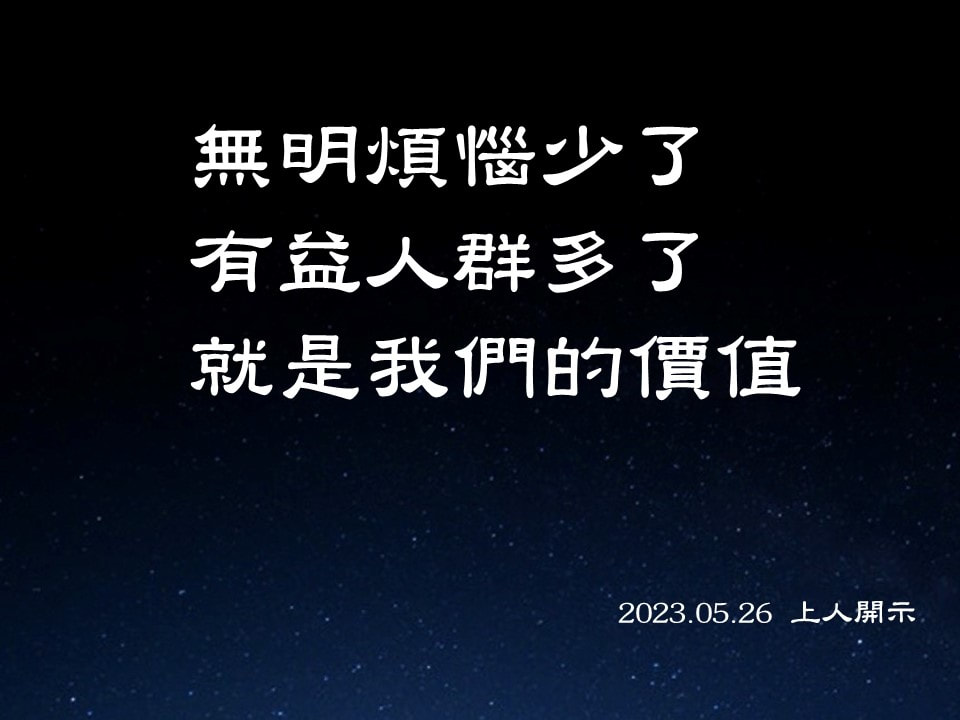

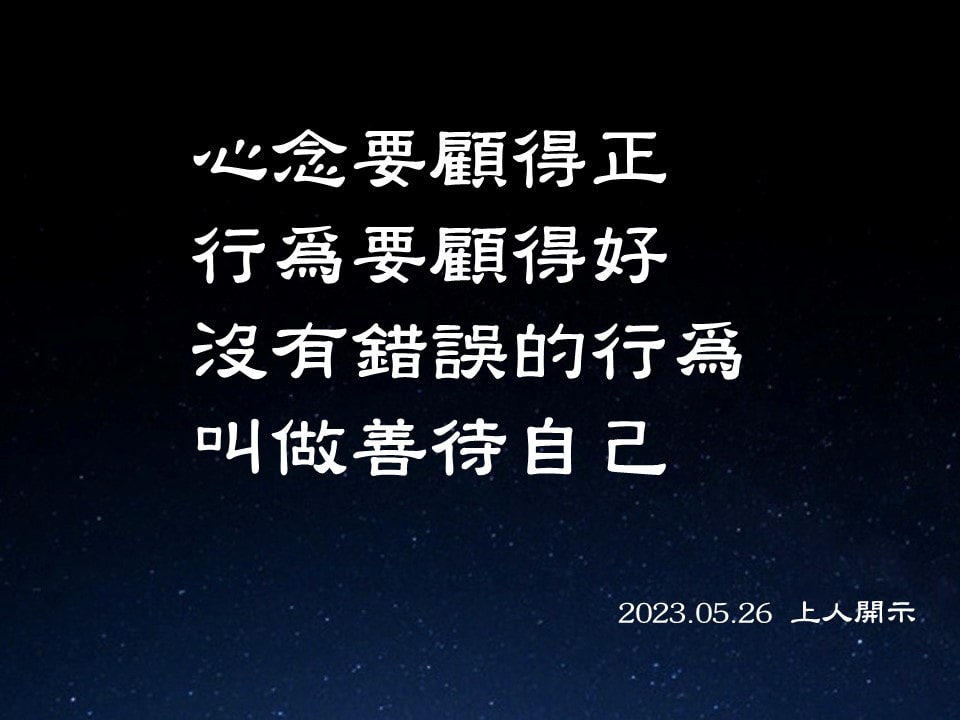

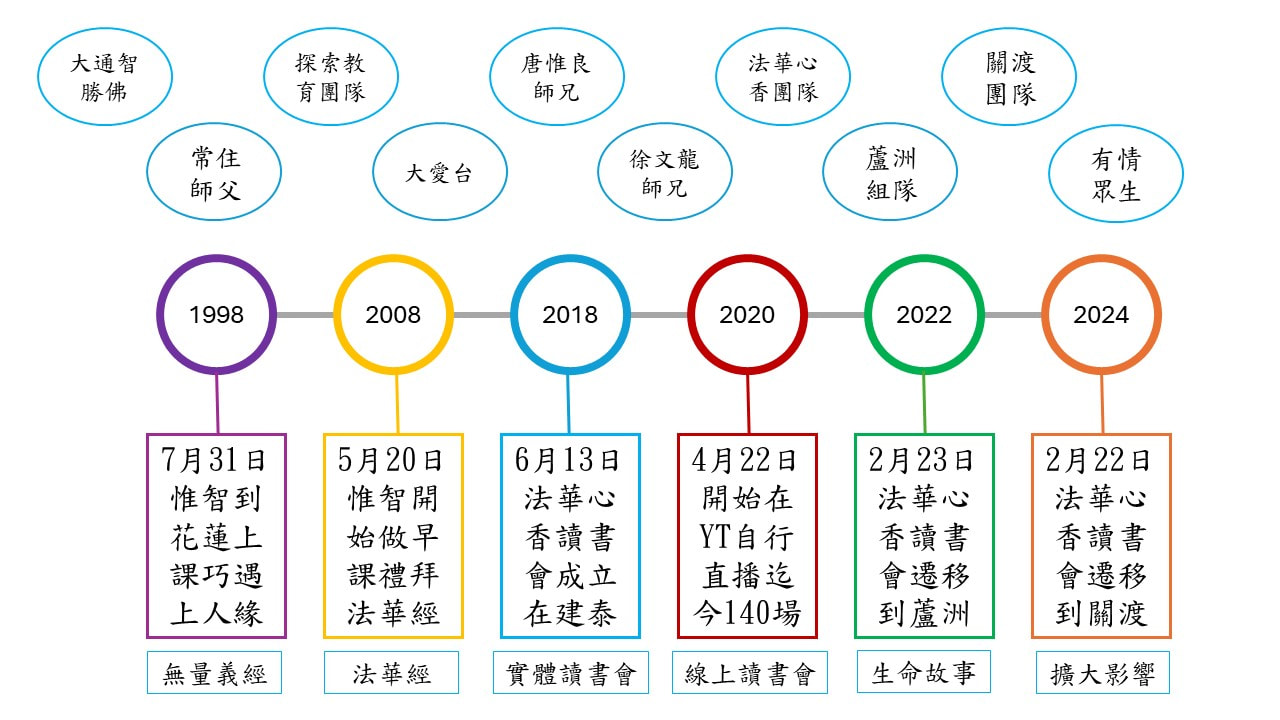

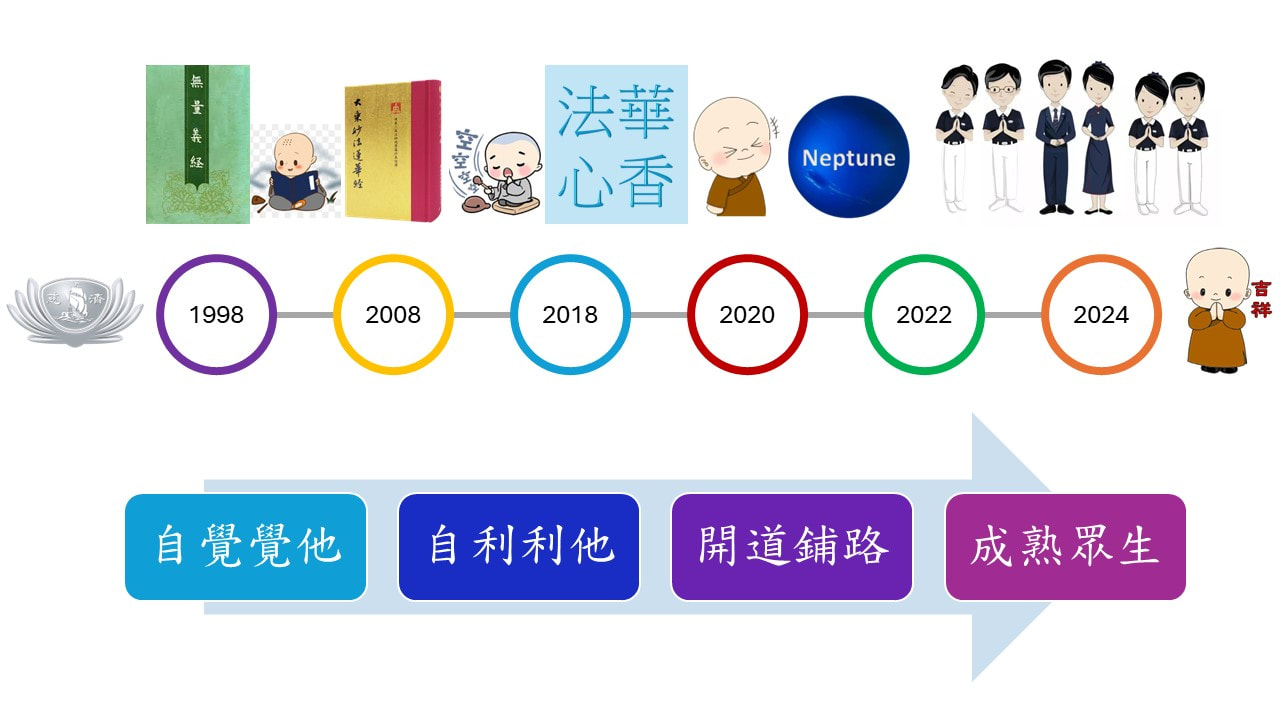

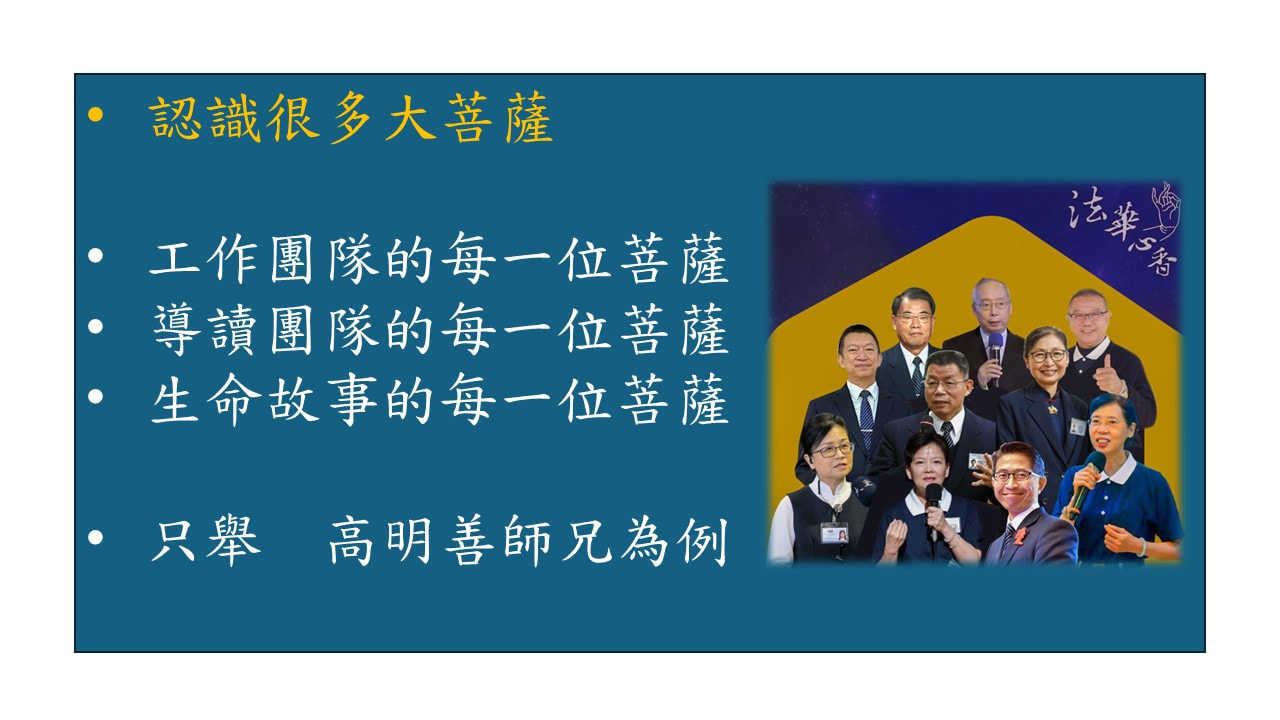

讀書會及導讀人團隊介紹靜寂心地是道場,慚愧發露誠懺悔,毫釐之偏差以千里,一念覺悟歸向自性。

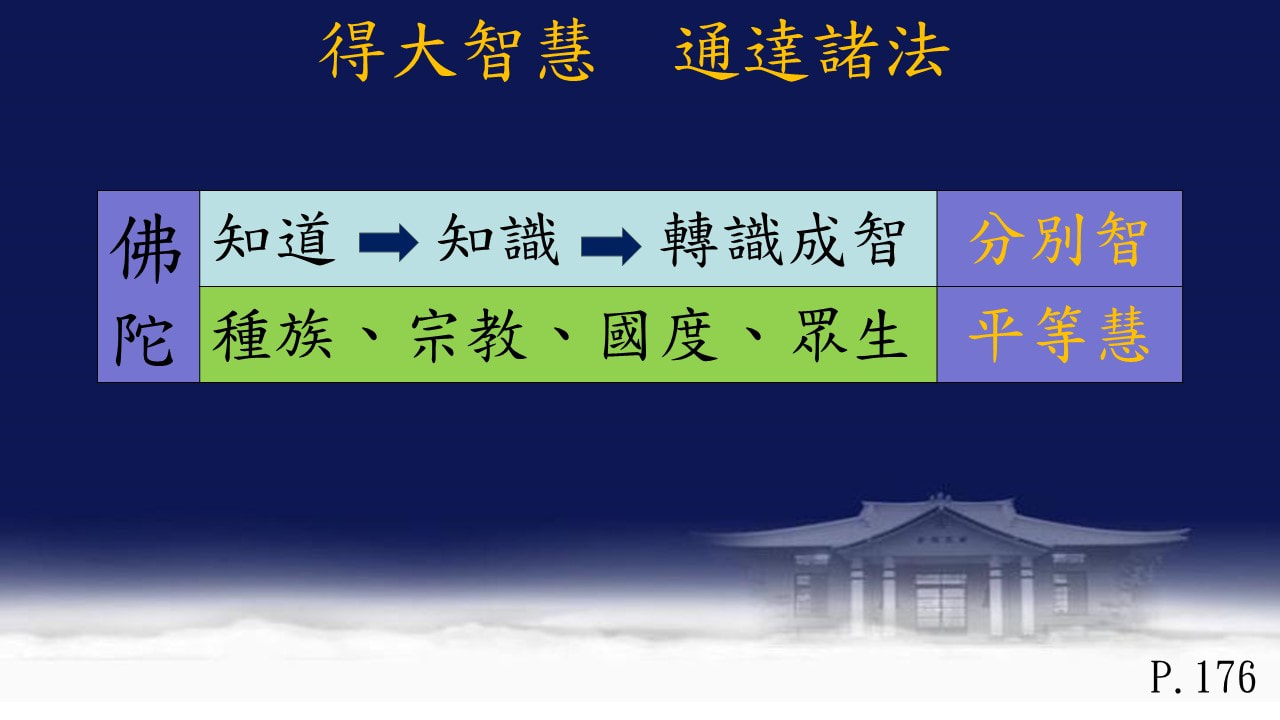

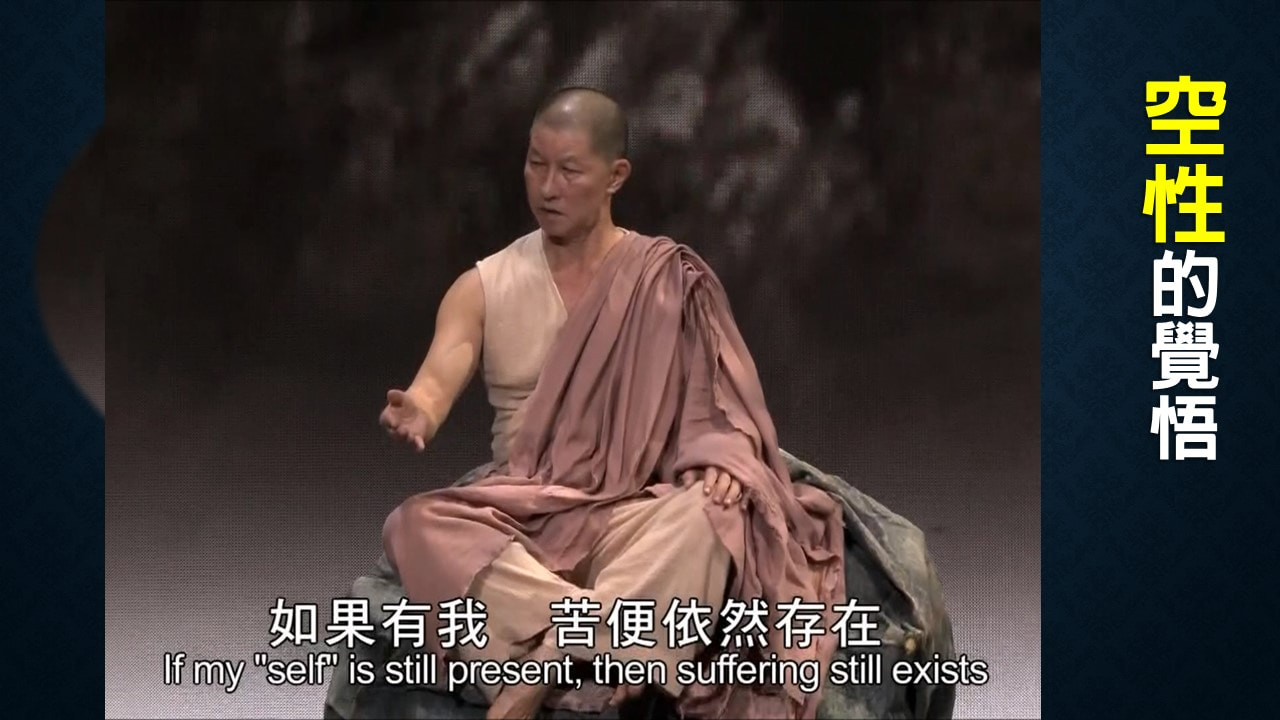

出泥蓮華不染塵,高原掘井得甘泉,困境自省身懷明珠,分別智慧照第一義。 封存檔

四月 2024

類別 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

RSS 訂閱

RSS 訂閱