|

『色即是空』的意思

心經文中有一段不錯的解釋: 「一切你認為必須的,沒有一樣是絕對必須的」這就是『色即是空』的意思。」 一位婦人在河邊尋死,被路過的船夫搭救了,詢問原因,婦人說,因為丈夫猝逝,覺 得沒有丈夫,活不下去了。 船夫問:結婚了多久?婦人說:三年。 船夫又問:沒結婚前,做什麼工作? 婦人答:在村裡染布。船夫問:那時生活過得如何?婦人說:還算愜意。 船夫說:那時也沒有丈夫,為何活得下去?婦人啞然。 船夫說:找回那個沒有結婚前的你吧,那時一個人,不也覺得快樂嗎? ◎人的苦,來自於「必須」 一位旅館大亨發現,每天都有一位流浪漢坐在公園的凳子上死盯著他的旅館看,大亨愈 來愈覺得好奇。有一天 他終於忍不住走向那位流浪漢說:「不好意思,老兄,我想請教 一下,為什麼你每天都盯著那棟旅館看呢?」流浪漢說:「因為那棟旅館太美了,雖然 我一無所有,睡在長凳上,但我每天這樣看著它,晚上就會夢到自己住在裡面。」大亨 聽了很得意,就說:「老兄,今晚我就讓你如願以償,我將讓你免費住進這旅館最好的 房間一個月。」一個星期以後,旅館大亨回來想看看流浪漢住的情形如何,卻發現這個 人居然已經搬出旅館,重新回到公園的長凳上。大亨問流浪漢到底發生了什麼事?流浪 漢說:「之前我睡長凳上,夢見住在旅館裡,那很好;可是一旦睡在旅館裡,我就夢見 自己又回到硬梆梆的板凳上,真是可怕極了,所以我就待不下去了!」大亨聽了哈哈大 笑說:「原來人沒有的時候也苦,有的 時候也苦啊!」的確,人的苦其實與「有」或 「沒有」無關,而是跟執著有關,如果把得到的東西看成必須,沒有的時候羨慕,有的 時候又恐懼失去,都苦。 ◎沒有什麼是絕對必須的---色即是空 「色即是空」是佛家用語,給人相當高深的感覺,很多人不瞭解其中的意思。 其實這句話並不難懂,「色」就是指「一切你認為必須的東西」,包括任何物質層面 或精神層面的事物。「即是空」的意思就是說:「其實沒有一樣事物是絕對必須的」。 所以「一切你認為必須的,沒有一樣是絕對必須的」這就是「色即是空」的意思。你會 發現,任何人能從特定領域的苦裡面得到解脫,都是因為在那個領域發現到這個事實。 我另一位朋友,曾在伊甸社會福利基金會擔任社工員(那時候叫做「伊甸殘障福利基 金會」),他告訴我一個故事。 有一次一位母親打電話來他的部門求助,她說自己正值青少年的兒子意外撞斷了一根 手指,由於無法接回,兒子傷心地整天躲在房裡,拒絕去上學。 接到電話的社工員說:願不願意帶孩子來這裡做個協談? 這位母親說:「孩子就是 覺得自己殘缺,不願意見人了,我相信孩子不可能願意來到伊甸的。」基金會安排了社 工員前往探視,到了那一天,那位焦急的母親在兒子的房門前敲門,預先告訴兒子有伊 甸的大姊姊要來探訪他,希望關心一下他的心情。但卻有東西重重地拋向緊閉的房門, 並且聽見憤怒的聲音說:「你不要叫人家來,我不要人家管!」約定的訪視時間到了, 愁容滿面的母親前來開門,著急又抱歉地說:「實在很抱歉,我事先跟孩子說過你要 來,但他很倔強,說什麼就是不肯見你。」社工員安慰這位母親說:「別抱歉,我瞭 解,不然讓我來試試看好嗎?他的房間在哪裡?」母親指了指樓上:「就在樓梯口的那 個房間。」社工員說:「好,那麼麻煩您幫我拿一支枴杖到樓上等我。」我們的這 位 社工員是一位撐雙拐,兩腳穿著鐵鞋的重度肢障者,上樓梯的時候需要騰出一隻手來攀住 樓梯扶手,所以需要另一個人將一支枴杖先拿到樓上等候,等一下她上樓後便能重新撐 在腋下。她上樓的方式有點像撐雙槓,完全要用雙手的力氣讓雙腳離地,再落到階梯 上,由於鐵鞋很重,每一次落地都會發出很大的聲響。 由於社工員上樓的速度很慢,又發出沉重的空咚聲,簡直就像無敵鐵金剛走上樓了。 在房間內的青少年聽到這怪異又可怕的聲響逼近,覺得非常訝異和害怕,他忍不住打開 房門一探究竟,而眼前所看到的一幕給他更加巨大的震撼: 一位兩隻腳都不能動的女孩子,要來安慰只是缺了一根手指的自己! 這位社工員還沒說一句話,這孩子已經覺得自己所有的自憐都是微不足道的了。關於快 樂和自尊,那一根手指是否為必須?已經不言而明了! ◎沒有什麼是絕對必須的,也就沒有失去的恐懼 ◎解脫「必須」的禁錮 如果有一天石油真的沒有了,我們的生活的確會起很大的變化,但是我們仍然能夠改變 我們的生活形態,而繼續快樂的生活下去,原因很簡單,古時候的人並沒有石油,但他 們不 見得過得比我們不快樂。如果沒有手機、沒有網絡、沒有便利商店…人就會活不 下去嗎?人就會不快樂嗎?當然不會。 認識到任何的「必須」都只是跟習慣有關,就是自由的關鍵。也就是說,一旦習慣改 變,原先的「必須」就不再是必須了。比如習慣開車的人,就覺得有車是必須;習慣上 網的人,就覺得網絡是必須…但對沒車、沒網絡的人而言,這些都不是必須,也就沒有 失去的恐懼。 蘇格拉底曾經站在買賣百物的市場中開懷大笑:「看哪,天底下有這麼多我不需要的東 西,我真幸福啊!」

0 評論

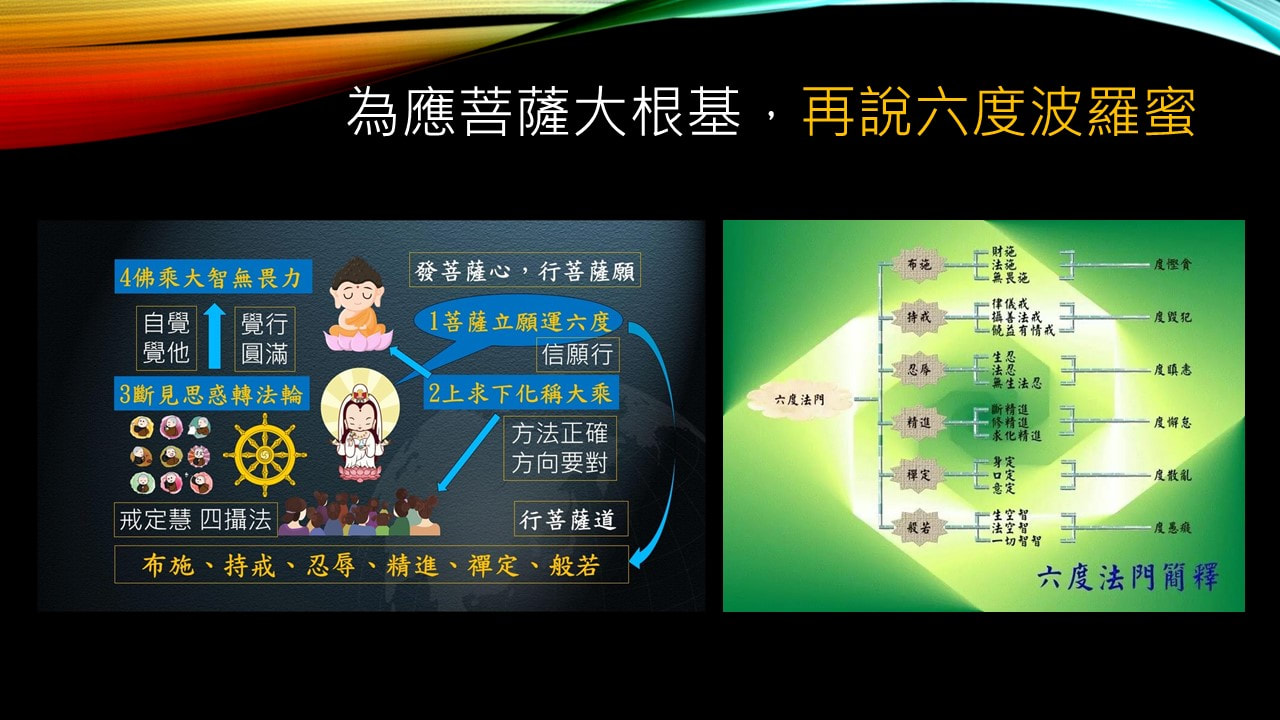

恭錄自戒律學論集(下)印順導師著 四攝法是:布施、愛語、利行、同事。 菩薩要攝受眾生,非實行這四法不可。 布施,是用財(經濟)、法(思想)去施給眾生,眾生受了布施,自易接受菩薩的指導。 愛語,是凡有所說,都從眾生著想,發為親愛的語言,不得發粗惡聲,盛氣凌人。人是有自尊心的,歡喜聽好話的。 利行是:菩薩作事,都要為眾生的福利打算,肯幫助人得利盆,眾生自然歡喜,樂意接受菩薩的教化與指導。 同事,是說菩薩要以平等的身分,與眾生站在同一階層上,來共同工件:如維摩詰,入刹帝利中,就作剎帝利事,於是能領導刹帝利;入農工中就作農工,於是能領導農工。這四攝,不但菩薩非實行不可,世間的任何團體組織,乃至幫會的導者,也是需要這些的。 如合不上這四條件,就是家庭、師徒間,也會渙散而貌合神離。 有了這四條件,人就都會攝聚團結起來,所以這是想攝受領導眾生所必備的條件。但世間人的實行四攝,是為了自己,或自己這一部分人的利益,是為了要作領導者,才使用這些方法,去吸引組織別人。菩薩是不自為己的利益—領袖慾,而是為一切眾生的福樂。 菩薩要教化眾生,就必需要具備四攝。所謂『未成佛道,先結人緣』。與人結緣,就容易教導人學習佛法。 菩薩行四攝法,是為了利濟眾生因此要以三種心去行; (一)、不愛染心:父母、子女、師徒、眷屬等,雖也有少分的四攝行,但這是出於私欲的愛染心。菩薩不應如此,否則愛染心重,就會黨同伐異,甚至曲解對方,醜詆對方,而為自己方面的錯誤辯護, (二)、無厭足心:菩薩的發心是廣大的,不能因為攝受了一些眾生,就心滿意足起來,應有攝受一切眾生,度盡一切生的宏願, (三)、無罣礙心:菩薩應依般若波羅蜜,而心無罣礙,如有執著,有罣礙,這對於攝受眾生,就成為大障。 攝受眾生一句,通貫上三種心,即菩薩應以『無愛染心攝受眾生,『無厭足心攝受眾生』,『無罣礙心攝受眾生』。以此三心而行四攝,是菩薩攝眾生戒的要行。(197~198頁) 恭錄印順導師講述 内住亦續住,安住復近住,調順及寂静,次最極寂静,專注於一趣,等持無作 行,聖說止方便,不越九住心。 從初學的攝心,到成就正定,有九住心,也就是住心的修習過程,可分爲九個階段。 一、「内住」:一般人,一向是心向外散;儒者稱為放心,如雞犬的放失而不知歸家一樣。修止,就是要收攝此外散的心,使心住到内心所緣上來,不讓他向外跑。 二、「續住」:起初攝心時,心是粗動不息的,如惡馬的騰躍一樣,不肯就範。修習久了,動心也多少息下來了,才能心住内境,相續而住,不再流散了。 三、「安住」:雖說相續而住,但還不是沒有失念而流散的時候。但修習到這,能做到忘念一起,心一外散,就立即覺了,攝心還住於所緣中。到這階段,心才可說安定了。 四、「近住」:這是功夫更進了!已能做到不起忘念,不向外散失。因為忘念將起,就能預先覺了,先為制伏。這樣,心能安定住於所緣,不會遠散出去,所以叫近住。 五、「調順」:色聲香味觸―五欲;貪瞋癡⋯三毒;加男女為十相,這是能使心流散的。現在心已安住了,深知定的功德,也就能了知『欲』的過失。所以以静制欲,内心柔和調順,不會因這些相的誘惑而散亂。 六、「寂静」:十相是重於外境的誘惑,還有內心發出的『不善』法,如不正尋思,國土尋思,親里尋思,不死尋思,欲尋思,恚尋思,害尋思等。五蓋-貪欲,瞋恚,惛沈睡眠,掉舉惡作,疑。對這些,也能以内心的安定功德而克制他,免受他的擾亂。到這,内心是寂靜了。寂靜,如中夜的寂無聲息一樣,並非是涅槃的寂靜。 七、「最極寂靜」:上面的寂靜,還是以靜而制伏尋思等煩惱,還不是沒有現起。現在能進步到:思等一起,就立即除遣,立刻除滅。前四住心,是安住所緣的過程。但修止成定,主要是爲了離欲惡不善法,所以定力一強,從五到七,就是降伏煩惱的過程。必靜而又淨,這才成趣向正定了。 八、「専注一趣」:心已安住,不受内外不良因素所動亂,臨到了平等正直持心的階段。就此努力使心能專注於同一,能不断的,任運的(自然而然的)相續而住。 九、「等持」・這是專注一趣的更進步,功夫純熟,不要再加功用,「無作行」而任運自在的,無散亂的相續而住。修習止而到達這一階段,就是要得定了。修定的方法不一;到達的時間,也因人而不同。 住心的教授,也說有種種,如八斷行等都是。但從最初攝心,到成就正定,敘述這一完整的學程,依「聖」者所「說」・修「止」的「方便」過程,「不」會超「越」「九住心」的,也就是不外乎九住心的法門。所以修習止,應依此修習,而認識自己的進程,到了什麼階段,以免增上慢而貽誤了自己。 現在科學已發現,持誦佛號時,念波與聲波中不可思議的能量與力量 念佛是一種制控聲波 近幾年國外一些科研機構與科學家都在研究佛號佛咒。 現在比較公認的結論是:佛號,佛咒是一種制控聲波,具有一切聲波的特點如下: ①穿透性。 它的速度為每秒鐘332米,可以穿過固體、液體和氣體。 在遇到密度很大的障礙物,會產生折射。 根據不同的密度,會相應地改變傳播方向。 ②與溫度有關。 當溫度升高(或下降)一度時,吐音聲速每秒增大(或減少)0.6米。 ③聲壓。 聲壓的大小反映了聲調的高低,正常範圍內,則使人心情暢達,智慧閃現。 ④頻率越大,音調越高,頻率越小,音調越低。 人耳能聽見的頻率範圍是20-20000赫。 使人悅耳的樂音多在40~40000赫的頻率之間。 ⑤聲波的震動,可產生共鳴現象,發生音諧。 持誦佛號佛咒的念波,聲波會改善身體生理指標。 顯然念佛持咒可以理解為利用念波,聲波的穿透性、折射性, 帶動內氣行走,達到意到聲到氣到。 以意領氣,以意催聲,聲氣結合, 形成一股強大的渾沌氣流,達到特種的療效。 尤其是次聲波頻率 在0.0001-20Hz之間的字音,就能夠在人體內傳播,穿透體內病態組織(細胞)內。 使病灶組織內閉塞的血管重新開放,並推動其血液流動,從而改善病態組織內的血液循環。 在長期的修持下, 唸誦佛號,佛咒就會形成一股強大的氣流,這種音頻氣流會使身體氣脈產生震動。 除了血流速度加大以外,血液粘稠度會下降,血球懸浮。 這就給血液及血液中的氧氣、負離子、吞噬細胞、免疫球蛋白等物質,向肌體病變組織內輸送創造了有利抵禦的條件。 從而使病變組織(細胞)恢復為正常細胞。 默想佛號佛咒時大腦會出現腦磁圖: 美國密蘇里大學的科學家們,主要是從佛號佛咒和腦電波、腦磁場的關係角度,研究佛號佛咒的作用機理與效果。 他們的研究取得了重要成果,其中最驚人的發現是「佛號佛咒會產生腦磁圖」。 研究人員讓測試者默想一些咒語,同時用不與測試者身體接觸的「超導磁強計」來觀察測試者大腦電波磁場。 結果令他們十分震驚: 因為當…被測試者默想佛咒時「超導磁強計」測到一個相對應的腦磁圖。 他們分別測試了27個不同的佛咒,得到了27個不同的腦磁圖。 這個實驗證明, 佛號佛咒的力量不只是來自於唸誦時產生的聲波而已。 當我們默想時,依舊會產生念波的磁場力量。 可見意念也是物質能量的一種表現形式。 我們常念的「阿彌陀佛」聖號,其實也是個佛咒,阿彌陀佛的「阿」字,就是毗盧遮那佛的梵文種子字。 它代表著大日如來清淨法身的光明性體,阿彌陀佛本身也是代表無量清淨光明。 所以密宗祖師說, 毗盧遮那佛與阿彌陀佛是「同體異名」,當我們持念阿彌陀佛的佛號時,就是同時在念毗盧遮那佛,清淨體性的光明佛咒。 因此當我們持念阿彌陀佛時,也就是在念我們本體的清淨光明自性光 淨空法師: 在台灣大學,李校長主持的「小學生手指識字科學實驗中」,寫了佛菩薩的名號,讓小學生用手指去摸。 他說:祂放光一片光明,看不到東西。 你問他什麼樣子?不知道,只知道光很大。 拆開來一看是「佛」字,阿彌陀佛放光,他雖摸不出是「佛」字,但感受到光很大。 你看那個「佛」字,有那種能量,這是用科學方法實驗出來的,它有光! 這也就是說,這個阿彌陀佛名號有名有實。 如果把阿彌陀佛的佛字省一邊,不要寫完全, 把阿字,缺個耳朵,或是缺個口字,把彌字缺個弓字,把佛字缺個人字,就沒有光了。 他就能清清楚楚,知道是哪個字了。 阿彌陀佛是自性的德號,祂放光,但祂放的光我們見不到, 這些小朋友因為很純真,他們的手可以測出佛字的放光。 佛號功德確實不可思議,有肝病、罹患癌症者等案例,都已被醫生宣布不久人世。 若真心發露懺悔,誠心念佛一陣子,若壽命未盡,經過佛的無量光加持,都能讓身體好轉,進而恢復健康長壽。 所以念佛的人可以獲得健康平安、無量福慧及無量長壽。 轉自:網絡一一一一一一一 祝福各位師長,前輩,法友,好友們,福慧圓證,法喜充滿,六時吉祥!南無阿彌陀佛! 記得轉發分享給您的朋友,分享智慧,好運常伴您! 您的好心善意分享,是一種布施, 經由您之手,將善正法傳得更遠......… 為了您自己身心靈的健康,敬請老實念持名念佛或默念南無阿彌陀佛,令自家福慧健康好命,成佛正因,今生信願,願求西方佛國,即生成佛。 念佛成佛才是正真因,其餘的什麼都是假幻的,因為會隨著時間而變化,和消逝掉,不是永遠的,這才是生命人生的…真實現相。 敬請隨喜分享 功德無量 願以此功德,莊嚴佛凈土, 上報四重恩,下濟三途苦, 若有見聞者,悉發菩提心, 盡此一報身,同生極樂國 。 敬請恆持念,或默念南無阿彌陀佛,令一切罪障悉消除! 南無阿彌陀佛 … 八解脫 修行菩薩道可以得三明、六通、八解脫。三明即宿命明、天眼明、漏盡明。六通就是神足通、天耳通、他心通、宿命通、天眼通、漏盡通。八解脫分別是: 1. 內有色想觀諸色解脫 2. 內無色想觀外色解脫 3. 淨解脫身作證具足住 4. 空無邊處解脫 5. 識無邊處解脫 6. 無所有處解脫 7. 非想非非想處解脫 8. 滅受想定身作證具足住 有感於現代人的煩惱熾盛、苦悶、痛苦、憂鬱、悲觀、多愁、擔憂偏多,諸多心病,不得解脫之道。加上雖然看到佛經上有八解脫的解藥,可是很不容易理解。想要試著加以翻譯、簡單闡述、舉例說明,希望對於有心人及有需要的人,能有所助益。簡單的說,想要解脫就要修行,修清淨心,行菩薩道。 1. 內有色想觀諸色解脫(看開了) 第一種解脫就是看開了,看開了就解脫了。舉例而言,一個人,他想賺錢,他認為賺錢、存錢很重要,可以養家、可以買自己喜歡的東西,可以出國玩等等。可是不幸投資失利,虧了500萬,他經過一番冷靜理性的思考,想通了,錢乃身外之物,生不帶來,死不帶去。其實人生在世,錢夠用就好,何苦汲汲營營追逐套利。想一想,有人賺了錢,卻失去健康。還有人賺了錢,卻忽略親子關係與家庭和樂。更有人一開始賺了小錢,後來貪心投資更多,虧到傾家蕩產。自己雖然虧了500萬,但還有一份工作可做,吃穿簡單一點,日子還是可以過,健康平安最重要。這就是內有色想觀諸色解脫,內心基本上對於色(物質,例如錢、欲望)還是存在的,只是經過理性的思考,可以看開了,可以接受無常,面對問題,接受現實,隨順因緣,內心不受影響。這裡的觀是指觀想,經過一個轉念的過程,得自在解脫。 2. 內無色想觀外色解脫(完全看開了) 第二種解脫與第一種解脫都是看開了,差別是第二種解脫內在的境界更高一點,內心對於所有的物質,已經可以不受影響。例如錢,可有可無,沒有得失心,不需要追逐,該來就會來,來也很好,不來也很好。甚至是不會想到這個事的境界,或是說錢、物質、這些事情,他已經不會起心動念。所以不只對外界的事想開了,內心也想開了,內無色想,所以我說這是完全想開了。 3. 淨解脫身作證具定住(真正清淨了) 淨是指清淨,不受外塵的影響,內心清淨自然解脫。這需要一段過程的自我要求、自我修練。例如,一個人,持齋戒吃素二十年,對於食物可以得清淨。一個人,用心做志工一輩子,可以縮小自己,解脫束縛得歡喜自在。一個人,恒持善念布施,可以得清淨心,輕安自在。一個人,修忍辱行,被人誤解、羞辱,可以不生氣,可以自在以對,是真清淨。當種種的修行具足時,不論是慈悲喜捨四無量心,六度波羅蜜,可以達到清淨的境界。要特別強調的是「身作證具定住」這幾個字,因為淨,清淨心,要知道很容易。一個字「淨」,三個字「清淨心」,讀完唸完只要一秒鐘。所以淨不是知道就好,更不是理解就可以解脫,是要去做,以身去體驗,去證明。通過自己真實的行為,自己親身的驗證,才是解脫之道。而且要持續的安住在一種穩定的狀態,不是有時候有清淨,一下子又沒有,要能維持恒定的清淨才是解脫。 4. 空無邊處解脫(不受限了) 布袋和尚有句話:「我有一布袋,虛空無罣礙,展開遍十方,收時觀自在。」這就是一種不受限了,空無邊處解脫的境界。能夠讓自己的心,自己的思維,不要受到有形時空的限制,就可以讓自己解脫。所謂心靜自然涼,道理亦同。陶淵明有詩曰:「結廬在人境,而無車馬喧,問君何能爾,心遠地自偏。」心遠地自偏就是可以做到空無邊處解脫,這時的心可以在任何地方,可以如處深山老林之中,可以在一處桃花源中,可以留在原地面對問題,可以在宇宙中的任何一個地方。心是自由的,是超越的,是解脫的。佛經上講得更傳神,「心包太虛,量周沙界」,空無邊處解脫就是這樣的境界。要修練心量大,要修練看得開加上看得遠,當這些你都會了,也透過練習成為一種習慣,解脫的功夫就修練成了。下次境界來了,你可以很快跳脫,進入空無邊處解脫,不受限制與影響。 5. 識無邊處解脫(無分別心) 佛家講無分別心,莊子講齊物論,其中有段文,「今者吾喪我,女知之乎?女聞人籟而未聞地籟,女聞地籟而未聞天籟夫!」,譯意是:「我(南郭子綦)已經先把我自己的所有的理性活動都放在一旁了,因為以一般的理性知識是無法認識超越性的道的智慧。就像你們平常聽過絲竹管樂之聲,卻未必會去注意大自然的各種風聲,就算領賞了大自然的風聲,卻未必會領會自然本身的無聲而有聲的道理。」修練齊物,無分別心的功夫首先要做到無我,拋掉一般的理性認知,進入真理與真識的智慧。這時候你會發現所謂的貴賤美醜是因為人心的主觀慾望而起分別的,其實都是相對的,也可以看成一樣的。這就是齊物,無分別心。例如,胖的身材,對有些人而言很醜,對另外一些人而言,又認為這才是美的標準。住豪宅與住平房,如果認為有差別,是自己的分別心起作用。如果修練識無邊處解脫,以無限多元的角度來分析事物,你會發現這些事物是沒有分別的,是平等的,我們也是宇宙萬物中非常微小的一部份而已,理解此一道理的人可以得解脫。 6. 無所有處解脫(不執著了) 無所有處解脫就是我們熟悉的「應無所住而生其心」。六祖惠能未出家之前,聽到有人誦讀這個句子,當場若有所悟而決定出家求道,前往湖北黃梅見到五祖弘忍。半年之後,聽五祖講《金剛經》,一聽到這句話就豁然大悟,可見這個經句是多麼的重要。「應無所住」是什麼呢?就是不在一個念頭或任何一個現象上產生執著,不會牢牢不放,因為牢牢不放心就困住了。反過來說,應無所住,就會生出解脫心。例如,一個人受了主管的責罵,如果一直耿耿於懷,心中老是牽掛著這件事,心就被外物所困擾,那叫心有所住。反過來,就釋懷了,就解脫了。我們凡夫也不妨練習「應無所住而生其心」,最初可能比較困難,但是時間久了,就會把世間的人、事、物看作如幻如夢如演戲。你會非常認真地演好目前的角色,但很清楚自己是在演戲,就不會受到利害、得失、你我、是非的影響而煩惱不已。得到解脫的心,又有機會生起慈悲心和智慧心,這就是佛和菩薩的境界。 7. 非想非非想處解脫(一切放下了) 楞嚴經曰:「識性不動,以滅窮研,於無盡中,發實盡性。如存不存,若盡非盡,如是一類,名非想非非想處。」這是一種定的境界,是很高的一種定的境界。當通過前六種的修行,一開始我們會受到眾生、慾望、物質的影響,我們可以修練看開了一直到完全看開了。也可以修練清淨心到完全清淨了為止,還可以修練不受紅塵喧囂的限制與干擾,得到解脫。接著修練無分別心與不執著,讓自己得解脫的功夫更上層樓。當我們能夠觀想苦、空、無常、無我,使心願意捨棄一切,放下一切,這叫解脫。觀想的過程會影響自己的意識,正確的觀想可以讓心得定,也就可以得解脫。其中,有一種定的境界,至極靜妙,不是凡夫俗子的粗想,這種想叫「非想」,而且也不是甚麼都不想,因為通通都不想就會如同愚痴無知一般,所以叫做「非非想」。這種非想非非想的境界是超越前六種解脫,可以讓我們的意識進入一種「一切放下了」的境界,泯然寂絕,心無動搖,恬然清淨,如涅槃相。對人對事,遇到考驗時,努力盡人事,但也可以一切放下了,無所束縛,就解脫了。 8. 滅受想定身作證具足住(不起妄想) 滅受想定又名滅盡定,謂人若有眼耳鼻舌身之五根,就會領受色聲香味觸之五塵,領受五塵,就會生出種種的妄想來,若有滅除受想的定功,則一切皆可滅除,所以叫滅盡定。心經云:「觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄。」所以滅受想定就是要修練「照見五蘊皆空」,體會到完全的無感受、想法,不起妄想的境界。這是一種智慧,要經過長期的修行可以達到。身作證具足住在第三解脫講過類似的道理,「滅受想定」不是知道就好,也不是靠理解就想解脫,是要去做,以身去體驗,去證明。通過自己真實的行為,自己親身的驗證,才是解脫之道。「具足住」,是強調要一直做,做到一定的程度,才會有效果,才是解脫,並且要保持在定的狀態中。我們學習新事物、吃藥、吃飯,都有這種現象,如果吃一碗飯會飽,吃半碗是不會飽的。如果學十年才完全可以學會,那麼,學三年是不具足的。八解脫到了這第八點,就沒有出現解脫的字眼,只出現定與具足住的字眼,應該是告訴我們,解脫之後,要持續的修定,修到定力具足為止,因為定力具足自然智慧功德花開。 過去有一位比丘,住在精舍,很精進持守戒法,梵行清淨,常背誦般若波羅蜜,其聲殊妙無人能及,凡聽過他誦經者,莫不心生歡喜。

有一位七歲小兒,在城外牧牛,遠遠聽聞比丘誦經聲,循聲來到精舍,頂禮後,坐在一旁聆聽經文內容。當時比丘正讀誦色即是空之理,小兒一聽法喜充滿,甚解其義。等誦完經文,便向他提問。但比丘的回答,未及小兒所理解的深,小兒反為他解說,其所說義理深妙,比丘甚少聽聞,而非常歡喜,懷疑小兒有大智慧,非一般人。不久小兒離去,回到牧牛的地方,見小牛走散入山中,便循跡欲追回,途中不幸被老虎殺害。小兒死後,投胎至長者夫人腹中。 夫人自從懷孕後,從早至暮精勤不懈地說般若波羅蜜。但因長者家未學佛,以為夫人胡言亂語,得了怪病,全家人都憂心惶怖。比丘入城乞食,經長者家,遠遠聽到誦經聲,心甚歡喜,便佇立在門外片刻。長者偶然間走出,見到比丘並未作禮,他心中感到奇怪:「這家所誦佛經音聲微妙,但是這長者見到比丘卻默而不語,沒什麼表示。」便問長者:「家裡是誰在誦這麼深妙的佛法,音聲居然如此殊妙?」長者回答:「我的夫人得了怪病,一直晝夜胡言亂語,從沒停下來過。」此時比丘才知道長者家未學佛,便說:「夫人並非得怪病,她念的是佛經,我希望能見一下她。」長者馬上答應,隨即引導他入內,夫人一見比丘便馬上作禮,比丘為她祝願早成佛道。 隨後,夫人便與他討論佛法,並且為他披釋解經,比丘聽聞後非常法喜。長者問:「夫人究竟得什麼病?」比丘說:「夫人沒有病,只是誦念殊勝的佛經,我懷疑夫人腹中之子,應是佛弟子。」長者了解後,便留他用齋。食畢,比丘回到精舍,展轉相告:「有一長者夫人懷孕後甚為奇特,竟能流暢地誦出佛經,音聲美妙,解釋義理甚深微妙。」 幾天後,長者邀請比丘及眾僧,至家中應供。飯後,眾僧祝願齋襯時,夫人即出來頂禮眾比丘,坐在一旁,又再度與比丘們討論佛法,所有經典上疑難之處,都能為比丘們詳細解說,眾僧法喜充滿,歡喜地離去。後來夫人產下一子,生產時清淨無惡露,其子剛出生,便合掌長跪,口誦般若波羅蜜。夫人自生產後,又恢復以前的樣子,對佛法一無所知,就像作夢般,已不復記憶。長者告知比丘小兒狀況,眾僧一同前往探視,小兒說經故事,都如之前無有障礙。眾僧各各一心觀察小兒,但都無法得知其過去本生因緣。比丘告訴長者:「這小兒是佛弟子,千萬不要驚疑,好好養護,將來必能作為眾人之師,我們都當受他啟發。」 小兒七歲,已悉知微妙深義,世間、出世間學問皆具足,超越群倫,智慧廣大,度眾無量,連眾僧皆受學於他,而經典中有錯誤、脫落、短少的字句,他都為之刪改修定,並補充缺漏之義理。小兒每到一處,則隨緣度化,令眾人發大乘心。長者家五百人,皆從他修學,發廣大道心,修行學佛;城中八萬四千人,都發無上道意;諸比丘五百人,皆漏盡煩惱心開意解;志求大乘者皆得法眼淨。」 佛告阿難:「當時的小兒就是我,比丘是迦葉佛。阿難,我過去生從比丘處聽聞大乘經義,隨喜讚歎而心開意解,心甚歡喜而不退轉,精進修道矢志不廢忘,深知宿命,直至無上正等正覺。聽比丘誦經功德尚且如此殊勝,何況終日依教奉行的修行人?所以應如此矢志精進度眾。」 典故摘自:《六度集經.卷6(六六)》 省思 孔子云:「朝聞道,夕死可矣。」能聽聞究竟解脫之理,即便是短暫,都為未來種下成佛的資糧。如同文中小兒聽聞般若波羅蜜即解深義,雖不久命終,來世仍能謹持大乘經典不忘,直至成就佛道。所謂「一入耳根,永為道種」,我們隨時都要珍惜把握能聽經聞法、種下菩提種子,並親近善知識的因緣,因為有善知識的化導,示教利喜,才能正確的朝向成佛解脫之道邁進。 太虛大師:楞嚴經大意

2017/10/21 「楞嚴」是經名,今由楞嚴寺發起講經,故講楞嚴大意。本人初出家時,讀誦《楞嚴經》,頗有啟發。民三四、在普陀著《大佛頂首楞嚴經攝論》。民九、在湖北演講,編成《楞嚴研究》。《楞嚴經》對於本人自身修學上,亦有因緣。故今講大意,殊覺深切有味。 一、佛法與人生意欲 非縱欲 非節欲 非絕欲 伏斷劣欲以發達勝欲 由此有楞嚴之緣起 「法」之字義最寬廣,今人稱宇宙萬「物」、宇宙萬「有」,還不及法字之寬廣。法界之法,通括一切法為名。近之如各人本身,遠之如十方法界;小之如一微塵,大之如全地球。法雖普遍於一切,但法之真實相,一切眾生迷而不知,不能認清法之實相,因此心起顛倒執著。能如實覺知者為佛,或稱佛陀、浮屠,即覺者。覺即阿耨多羅三藐三菩提,此雲無上遍正覺。覺者、謂於諸法實相如如相應者,因此法是如實覺知之法,故惟佛與佛,乃能究竟。 一切眾生,無始迷惑顛倒,今以佛之覺法開示,使眾生聞而悟入。在此世界應化現身,為開示眾生故,方便說三藏十二部法,謂之佛法。《楞嚴經》亦是佛隨順眾生應機說法所開示的一部經典。佛即現身人間說法,人類為眾生之一,今即以人類來代表一切眾生。 眾生的根本動力,即是意欲。意欲是一種傾向和願望的精神作用。人類或其他一切眾生相續不斷生長發展的原因,即由意欲所發動。法華經云:「三界所生,貪慾為根」。阿含經云:「三界有情,皆依食住」。住字有相續生存義。食分段食、觸食、思食、識食四種。段食、觸食,領受六塵,資養身命。段食如每天領受飲食是。觸食指所穿衣服、所住房屋、所見所聞等等而言。故衣食住均包括在食字內。思食即前途有希望,向前進取,如希望斷絕而能百折不回,勇往直前延續生命之義。識食指第八識,受前七識熏成諸業種子,持身命相續不斷義。欲界眾生,不離段食;無色界甚深禪定非非想天,壽命相續,不離識食。故三界眾生,皆依食住。圓覺經云:「欲界眾生,皆以淫慾而正性命」。 欲,包括五欲。由色、聲、香、味、觸,或財、色、名、食、睡起欲。欲界中之有情眾生及無情器界,均由陰陽二性所結合而生存。據科學談物質,電子由陰電繞陽核而成原子。有情眾生更為顯著,由父母和合而成身命,生命相續。須由二性和合而成或陰或陽之性,再求和合,由矛盾而統合,由統合而矛盾。故欲界特性,即依淫慾。淫慾亦是意欲之一,為人類欲之一種。人類在天性上即有男女、飲食之意欲。欲界眾生,賴食與色生命相續,不斷地造作和享受。 對於欲界人類意欲的發展或制止,中外聖傑賢豪,主張不同。一、縱欲說:西洋的近代文化,對於意欲,縱任其流行,不加阻止。盡量的發展意欲,滿足意欲。所以征服自然,創造出物質文明。二、節欲說:中國儒家及各國賢哲,多有不主縱欲者。要在相當的限度內,施以節制,不令氾濫。三、絕欲說:中國道家及一部分宗教家與印度數論派等,修禪定求解脫,認定人生意欲是根本使人不安寧的東西;對於意欲,主張斷絕超脫。根本否認食、色五欲,超出欲界,修色、無色定、到無想定或非非想定。而佛教之聲聞、獨覺二乘法,超出三界,斷絕意欲,證無生,入涅槃,亦屬絕欲說。 大乘佛法,對於有染性的劣欲,要降伏斷除;縱劣欲則為患不淺,故除惡務盡。無漏的清淨勝欲,同是意欲,如節勝欲又妨礙向上發展,故應導引擴充。惟大乘佛法,伏斷劣欲,發達勝欲,故法身般若大悲大願。 修行者,發何種信,是何趣向,所行所趣,在何地位漸次伏斷劣欲,發達勝欲。由菩薩行以至成佛,有斷德、智德、恩德。斷德即伏斷劣欲而致;智德、恩德,即發達勝欲所成。由此有楞嚴之緣起。 《楞嚴經》的當機人,即阿難陀尊者,為佛弟子,多聞第一。發心出家,持比丘戒,求阿羅漢四沙門果。所處行位,尚未發大乘菩提心大悲願。經云:「塗中獨歸,其日無供。即時阿難執持應器,於所游城,次第循乞」。時因阿難未證聖果,乞食資生,因有宿緣,遇摩登伽。經云:「經歷淫室,遭大幻術摩登伽女,以娑毗迦羅先梵天咒,攝入淫席,淫躬撫摩將毀戒體」。摩登伽女之母有咒術,迷惑人性。其時阿難遭遇苦難,不能自救。仗佛力說咒,由文殊師利菩薩前往救脫,並引摩登伽出家修行。 眾生生死輪迴,緣食、色之欲,初修行人易墮其難;要仗大乘佛法不可思議力之所救護,故《楞嚴經》之緣起,即在如此。蓋明小乘無力,自救不了,非由大乘威德以救之不可。為降伏食、色劣欲之障難,乃依菩提心四弘誓,發展大願大欲。故阿難既脫苦難,即痛哭流涕,求大乘修行禪定功德法、及聞法開悟。即云:「願今得果成寶王,還度如是恆沙眾!將此深心奉塵剎,是則名為報佛恩。伏請世尊為證明,五濁惡世誓先入,如一眾生未成佛,終不於此取泥洹!大雄大力大慈悲,希更審除微細惑;令我早登無上覺,於十方界坐道場」。依欲界生死相續之法,身心均不清潔。一念大乘智慧相應生空法空,一切劣欲降伏,真如法身現前,遂發為大乘勝欲。 以上伏斷劣欲以發達勝欲,為全經緣起,乃有以後七卷經文之演述。 二、佛法與宇宙變現 非色集 非神造 非空出 心迷業系與心悟量超 由此顯楞嚴之實相 一、色集:色,與物質的意義彷彿。如曰四大、五根、五塵,在佛典上均名色法。印度、希臘古哲學家,講萬物由風──即空氣──所成,或說萬物由水所成,由火所成,由土所成,或說四大合成。我國說由五行所成。現在科學家說:心理的精神現象,從生理的有機體發生;生理上的有機體,從無機體的物質原素組成。由化學上分析,萬物不過由八九十種原質所成。由原質析成分子,分子析成原子,原子再析成電子。故宇宙萬物,是由色法集合而成。 二、神造:婆羅門教,認為世界萬物由大梵天或大自在天所創造所主宰。耶教等均主神造,一切由神支配。三、空出:萬物出於有,有出於無,虛無為道本,虛無為萬有出生的根源。如中國的道家。在印度亦有虛無外道,萬物之本,歸之於空。上列各種學說,離合錯綜,非常複雜。舉其大要,約分前述三類。 如上所述,宇宙變現,似有一定體相不可踰越之界限。其實三界眾生生死流轉,無始無明迷惑顛倒,起煩惱業,得分段報,而有一切大小、自他等差別。經云:「一切眾生,從無始來迷己為物,失於本心,為物所轉;故於是中觀大觀小,若能轉物,則同如來身心圓明,不動道場,於一毛端遍能含受十方國土」。因心迷故,佛與眾生平等不二之真性迷失,業果相續,起種種顛倒煩惱,造種種業。心迷業系,則成各類眾生世界。心悟則所有一切世界眾生業果限量,當下超脫;一切眾生,同於諸佛法身。現前眾生世界,即是諸佛淨土。宇宙變現,大致如此。經云:「寶覺真心,各各圓滿,如我按指印海發光,汝暫舉心塵勞先起」。寶覺真心,具足無量清淨功德莊嚴。迷惑顛倒未盡,不得自在。故經云:「疑惑銷除,心悟實相」。 三、楞嚴之行門與禪密問題 即諸法而通法性 即定刺而成性定 以律儀清淨為基楚 以密咒誦持為扶助 《楞嚴經》中最主要的,即是楞嚴之行門。阿難遭摩登伽之難,蒙佛說咒度脫。本經第七卷上,阿難復請佛說咒。佛說咒時,頂上放光,光中現佛。因咒之持誦功德,古今來不少入以《楞嚴經》屬於密宗。然以《楞嚴經》之全部脈絡義理觀察,明理、修行、證果,仍以歸入千餘年來最盛行的禪宗較為確切。且經中以律儀清淨為基楚,以密咒誦持為扶助,而正行則在反聞三昧;與純粹以咒儀為主者不同,實唯禪宗的修行法門為最相近。 從經的意義觀察,以救摩登伽之難為發起,制服劣欲,發達超三界、二乘之勝欲;從所明理,修所宗行,均合禪宗。而與密宗修大悲方便,活用貪、嗔、癡以行四攝不同,此為對於楞嚴行門總相的觀察。 從五陰、十二處、十八界、七大明皆妙真如性。由於真性之迷惑顛倒而成六凡流轉;覺悟了達而成四聖解脫。所有一切世出世間之法,皆依妙真如性之或迷或悟。迷則煩惱生死,悟則涅槃解脫。所以一切諸法,本來是妙真如性。即諸法而通達法性,如一念智慧相應,無明煩惱分別當下淨盡。凡夫眾生不出五陰、十二處、十八界、七大之法,一一法即是如來法身。如是觀察,依一一法,門門入道,頭頭解脫。 從阿難尊者多聞功能習慣,易起分別。本經第四卷阿難受如來訓,阿難自謂猶如旅泊之人,忽蒙天主賜與華屋,不得其門而入。如來為他示兩種決定義:於四大、五濁眾生世界中欲發菩提心,修菩薩行,令因地心同果地覺,須依不生滅心作因地心。此心聖凡平等不二,乃能與果地覺平等不二。依是發起趣向菩提,堅固不壞。先明諸法實相之理,從以增修禪定,得證定益,對治定病,均於此為本。 從六根以說明六塵、六識之十八界法,闡明六根功德淺深廣狹。耳根、舌根、意根、功德圓滿,眼根、鼻根、身根,功德缺少,始知選擇依那一種法去修。聖凡法界依六根為本。從圓滿根修圓通行,與依不圓滿根,一日一劫相抵。欲從六根覓最圓通者去修,乃選出耳根。即從四大、五濁中見不生滅性,依不生滅性為因地心,是為第一根本。次明一切生死煩惱根本都在六根,欲得修行入手之處,選出耳根為修行圓通門。十方如來,依一門深入,證無生忍,得大解脫。 經云:「汝今欲令見聞覺知遠契如來常樂我淨,應當先擇死生根本,依不生滅圓湛性成」。又云:「汝但不循動、靜、合、離,恬、變、通、塞,生、滅、明、暗,如是十二諸有為相,隨拔一根,脫黏內伏,伏真歸元,發本明耀;耀性發明,諸餘五黏應拔圓脫。不由前塵所起知見,明不循根,寄根明發,由是六根互相為用」。然佛及十方菩薩,依十八界諸法,皆可為悟入法門。 本寺大殿上供楞嚴圓通諸聖,兩旁二十四位,連中間觀音,共二十五。自憍陳如從音聲悟入得成阿羅漢,以及大勢至、彌勒,從根大、識大通達法性入無生忍。就修禪定,文殊師利乃選觀音耳根圓通門,為最當機。從耳根通達無生法性,以雖心迷業系之眾生,耳根在睡眠不昏。經云:「是人夢中,豈憶靜、搖、開、閉、通、塞,其行雖寐,聞性不昏。縱汝行銷,命光遷謝,此性云何為汝銷滅」?故圓通常義俱勝。 三摩地、此雲定,又云三昧,直譯等持。平等任持,攝伏攀緣六塵的定心。從反聞以修禪定,散亂易離。定心成就,不入色,聲、香、味、觸,不緣五塵,不起五識,定心在意識相應,專注不紛。若到真正定心成就,行住坐臥常在禪定。然修禪定入手工夫,在乎靜坐。坐得平穩調和,眼光閉斷前境,鼻、舌停辨香、味,身、心調和,冷、熱、輕、重、饑、飽之觸覺亦不起。其時最難離者即耳聞的聲。 在經論上講,聲為定刺。如刺入肉體,使痛不安;聲亦刺定心,令不安穩,不成長久相續。故止靜時,打板以聲止靜,出靜亦以磬聲或板聲。昔四川吹倒一大樹,內有一僧人入定,似死非死,但未斷暖氣。地方官送入京師,召佛教大德,施出定法,在其耳邊打磬,遂漸出定。可見定心不獲堅住,不易相續,聲聞是最大甚深的關鍵。聞聲使從定心起散亂分別,故修禪定在身心調和後,從耳根返聞,為止散亂最勝方便。 經云:「初於聞中,入流亡所,所入既寂,動靜二相瞭然不生;如是漸增,聞所聞盡,盡聞不住,覺所覺空,空覺極圓,空所空滅;生滅既滅,寂滅現前,忽然超越世出世間」。如何修持?即於聞中入流亡所,逆聞流使返入聞中,亡脫所聞,能亦不得。反聞以聞如來藏妙真如性,融化聞根,入人空境界;見、聞、覺、知六根,融化成一體圓明妙覺,證生空真如涅槃法。進到覺所覺空,悟入法空,一切皆空;空所空滅,俱空不生。所有一切生滅對待悉皆超脫,寂滅現前,超越世出世間;法法悉成解脫,塵塵俱證菩提。此謂從耳根反聞入三摩地,故經云:「旋聞與聲脫,能脫欲誰名?一根既返源,六根成解脫」。 復次、經云:「欲攝其心入三摩地,云何令其安立道場遠諸魔事,於菩提心得無退屈」?而先之以淫、殺、盜、妄四根本戒清淨,為修耳根圓通定之基礎。經云:「要先持此四種律儀,皎如冰霜,自不能生一切枝葉;心三、口四,生必無因」。 倘受戒不能圓滿,持戒不能具足清淨,因有宿習不能滅除,故以密咒誦持為扶助。經云:「若有宿習不能滅除,汝教是人一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般怛羅無上神咒」。阿難倘無宿習,不墮摩登伽之難,則持戒修定,不須佛咒救護。 以上、闡明悟妙真如性以修圓通行門。 四、楞嚴之果位與頓漸問題 從顛倒亂想示十二類生 依首楞嚴定開五十七位 由增進行漸歷諸位 獲金剛心頓起諸位 倘不明楞嚴之果位,起增上慢,非但不得利益,反易墮落。見性成佛,頓悟法門應無漸次,即事明理,無不皆頓。即理明事,則有漸次:有頓中之漸,頓悟中有漸次之修證;有漸中之頓,漸修中有頓發之覺悟。 眾生顛倒亂想,從無始來迷妄不覺,故有卵生、胎生、濕生、化生、有色、無色、有想、無想、若非有色、若非無色、若非有想、若非無想,如是十二類生。經云:「如是眾生一一類中,亦各各具十二顛倒。猶如捏目,亂華髮生,顛倒妙圓真淨明心,具足如斯虛妄亂想」。 為欲超脫眾生世界,證涅槃,成菩提:開幹慧地、十信、十住、十行、十迴向、四加行、十地、等覺、妙覺五十七位。 云何名為三種漸次?經云:「一者、修習除其助因;二者、真修刳其正性;三者、增進違其現業」。第一漸次,斷除五種辛菜。今之煙、酒、帾齤搏,亦屬助因,應當去除。第二漸次,嚴持清淨戒律。第三漸次,反見見自性,反聞聞自性;守護根門,不令六根放逸到六塵上去。因戒生定,所謂返六根之流,順一體之覺。持自性六根戒,身三口四自然清淨。經云:「妙圓平等,獲大安隱,一切如來密圓淨妙皆現其中,是人即獲無生法忍。從是漸修,隨所發行,安立聖位」。 金剛心,在成佛以前之無間道。若一位攝一切位,則每一位上具足五十五位真菩提路。於金剛心中再經五十五位,皆是首楞嚴定中安立位次,即漸而頓之法門。經云:「從幹慧心至等覺已,是覺始獲金剛心中初幹慧地;如是重重單復十二,方盡妙覺,成無上道」。 五、楞嚴之除障 癡愛與七趣流 慢見與五陰魔 說業報除戒障 辨心境除定障 初學禪定,得定境時,恍如忽到沙漠地方,一片廣漠無垠的境界,從未經歷,絕非人間尋常境地,在此時易起迷惑。從五陰漸次發現其境,從色陰境界起,至識陰境界止,皆是定心上所起之副作用。惑為聖境,即其魔邪。故除定障,非常切要。不生邪見,自能去除魔障。 當觀一切法,本如來藏妙真如性,則一切障無從發生,無須對治。若心迷顛倒,即成障的根本。癡、愛,即貪、癡。經云:「如是地獄、餓鬼、畜生、人及神仙、天洎修羅,精研七趣,皆是昏沉諸有為相」。由癡、愛而有地獄、餓鬼、畜生、人、仙、天、修羅、七趣流轉。要免七趣流轉,應持淨戒;戒除貪、癡,返觀清淨自性。 五陰魔從慢、見起。增上慢得少為足,自以為證聖果,乃招魔事。於定心起斷常等之不正見,流入外道。經云:「魔境現前,汝不能識,洗心非正,落於邪見。又復於中得少為足,如第四禪無聞比丘,妄言證聖,墮阿鼻獄」。欲去五陰魔,應消除不正見及增上慢。修定的心,即是主人。主人若迷,邪魔之客即得其便。有空心,即有空境,覺悟無惑,庶無妨礙。經云:「由汝心中五陰主人,主人若迷,客得其便;當處禪那,覺悟無惑,則彼魔事無奈汝何」! 欲超出七趣輪迴業報,要去除殺、盜、淫三惑。經云:「欲得菩提,要除三惑;不盡三惑,縱得神通,皆是世間有為功用」。欲成就定、慧,要有正見,不起增上慢。經云:「魔境現前,汝能諳識,心垢洗除,不落邪見」。 六、楞嚴之辨惑 甲 教理之部 二根本與真心論 七大與唯根論 十二類生與法身論 1。二根本與真心論 經云:「一者、無始生死根本,則汝今者與諸眾生用攀緣心為自性者。二者、無始菩提涅槃元清淨體,則汝今者識精元明,能生諸緣,緣所遺者」。緣所遺、謂覺知不到。又經云:「從無始來生死相續,皆由不知常住真心,性淨明體,用諸妄想;此想不真,故有輪轉」。此皆辨妄明真之真心論。全部經文中,有一貫的中心思想,即是常住真心,故本經以常住真心為基本。信解,即明常住真心之理;修行,即除常住真心之障;證果,即證常住真心之德。 2。七大與唯根論 地、水、火、風,稱為四大,並空大、識大、為六大。而此經特加根大為七大,以為唯根論之張本。經云:「如一見根,見周法界。聽、嗅、嘗觸、覺觸、覺知,妙德瑩然,遍周法界,圓滿十虛,寧有方所」!又云:「汝欲識知俱生無明,使汝輪轉生死結根,唯汝六根,更無他物。汝復欲知無上菩提,令汝速證安樂解脫寂靜妙常,亦汝六根,更非他物」。根大與修耳根圓通,有重大關係。此經說根、識,與《唯識論》所說界限不同。《唯識論》識的範圍深廣,《楞嚴經》根的範圍深廣。故唯根論與唯識論對立,以根來攝一切法。本人十年前曾作三唯論:唯識、唯根、唯境,唯根論是楞嚴經特異處,用根不用識,以現量六識,都攝在六根故。 3。十二類生與法身論 經云:「若此妙明真淨妙心,本來遍圓,如是乃至大地草本、蠕動含靈、本元真如,即是如來成佛真體;佛體真實,云何復有地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天等道」?十二類生包含金石土木、山河大地等無情之物。如是則有情眾生,生死流轉,可變為無情,此與他經論教義不同。惟《楞嚴經》確是佛說,僅根據點有異而已。眾生世界,即是如來成佛真體。譬如全海成風浪,風浪即在全海。法身成有情無情,則有情無情均即法身。故曰:「情與無情,皆成佛道」。 乙 考據之部 首楞嚴釋名及經咒考 摩登伽女經與本經 本經之翻譯與流傳 1。首楞嚴釋名及經咒考「首楞嚴」,此譯「健行」。古今解此經者,則譯一切事究竟堅固。一切事即行,究竟堅固即健。此經簡稱「楞嚴」,具云:大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴。一名中印度那爛陀大道場經,於灌頂部錄出別行。謂那爛陀寺藏經的灌頂部中所別錄出之一經也。 別有《佛說首楞嚴三昧經》一卷,鳩摩羅什譯,與此經非同本。乃專說得此三昧之佛菩薩功德神用者。 楞嚴咒定為僧林早誦。其實、唯後「怛侄哆」以下之十句為咒心,其前則為禮供讚誦之五會儀軌。所謂:一、毗盧真法會,二、釋尊應化會,三、觀音合同會,四、剛藏折攝會,五、文殊弘傳會。解詳從灌頂疏別錄出之咒章摘注。 與此經咒之名義近同者:大佛頂如來放光悉怛多缽怛囉陀羅尼,不空譯。在續藏一輯一套四冊。又、《佛頂大白傘蓋陀羅尼經》,沙囉巴譯。《佛說大白傘蓋陀羅尼經》,元、真智等譯。此二經兼咒軌,在頻伽藏咸帙六冊。又、《白傘蓋大佛頂王最勝無比大威德金剛無礙大道場陀羅尼念誦法要》。此見《頻伽藏》餘帙一冊,及《續藏》一輯三套一冊。乃東密錄出誦軌,不明譯人。 2。《摩登伽女經》與本經《摩登伽女經》二卷,吳、天竺竺律炎共支謙譯。《捨頭諫太子二十八宿經》一卷,西晉竺法護譯。此二經為同本異譯,詳阿難摩登伽宿緣。又《佛說摩鄧女經》一頁,後漢、安息三藏安世高譯。《佛說摩鄧女解形中六字經》一頁,東晉錄,失譯人。此二經同本異譯,但說阿難被困,佛咒救度。 3。本經之翻譯與流傳此經翻譯,紀稱大唐中宗神龍之年,乙巳歲五月二十三日,中天竺三藏沙門般刺密諦於廣州制止道場譯,蓋紀其譯成時也。開元錄則載大唐沙門懷迪於廣州譯。今流通本,加題烏萇國沙門彌伽釋迦譯語,清河房融筆授。此經弘傳,相傳房相書經入奏,適中宗初嗣,未暇頒行。時神秀大通禪師,在內道場,見所奏本,錄行北地。謄一部歸荊門度門寺。館陶沙門慧振,得之科解,為弘傳始。又傳天寶十年,惟□法師於房融家,得其筆受之本,始作註疏。又相傳密諦先曾來中國,見智者大師止觀,謂略同楞嚴,智者因請譯傳來華。 其弘傳與禪、台、賢、儒四家有深淵源者,繼唐、宋、元、明、清弘揚者,代不乏人。禪家:長慶道巘禪師,永明智覺禪師,泐潭曉月禪師,石門圓明禪師,溫陵寶勝禪師,中峰明本禪師,以及天如、紫柏等。賢家:則資中弘沉法師,長水子璇法師,魯山普泰法師,交光真鑒法師,慈雲續法法師,達天通理法師等。台家:則孤山智圓法師,桐洲懷坦法師,天台幽溪法師,靈峰蕅益法師等。儒家:則王介甫解,張無盡補註,曾鳳儀宗通,錢謙益蒙鈔等。而五台山空印法師,與蕅益法師,稍稍以法相義說之。 晚唐以來,三論亡而唯識不昌,故鮮弘通及此經者;或亦以宗義之較疏遠也。由此,近人據三論或唯識義者,遂間生誹撥。 |

RSS 訂閱

RSS 訂閱