|

奇怪請求

辦公室裡氣氛不太好;常常意見不合的阿琴與阿嬌,剛剛又為了客戶的事,爭得面紅耳赤、互不相讓,搞得其他人也很尷尬。 中午,大家都出去吃飯了,只剩小雲還在辦公室忙,突然阿琴靠過來跟她說:「我要休假去了,妳若有碰到阿嬌,記得跟她說,我忍她忍很久,不想再忍了,請她改改暴衝脾氣,否則我不會再理她。」 「恩…,有機會我會跟她說。」一時不知該怎麼回應,小雲只好先答應了這個奇怪請求。 過了一個禮拜,阿琴休假回來,一進公司就遇到阿嬌,正想全副武裝跟她對槓,沒想到阿嬌竟然和氣又有禮貌的跟她打招呼,還說:「好久不見!」跟從前相比,簡直判若兩人。 阿琴覺得很不可思議,好奇地跑去問小雲:「妳是怎麼跟她說的,怎麼跟之前差那麼多。」 「有一天剛好有客戶的事情去問她,聊得很開心,我就跟她說,有好多人稱讚妳,尤其是阿琴,說妳很有想法,心地善良、做事認真,是值得學習的前輩呢!」說完,小雲俏皮地對阿琴眨眨眼,一切盡在不言中。 證嚴法師靜思法語:「心中的善意是會流動的, 給予別人的善良, 終有一日會惠及自己。」 The kindness in your heart will flow, and the kindness you give to others will one day benefit you. 有人的地方就有立場,

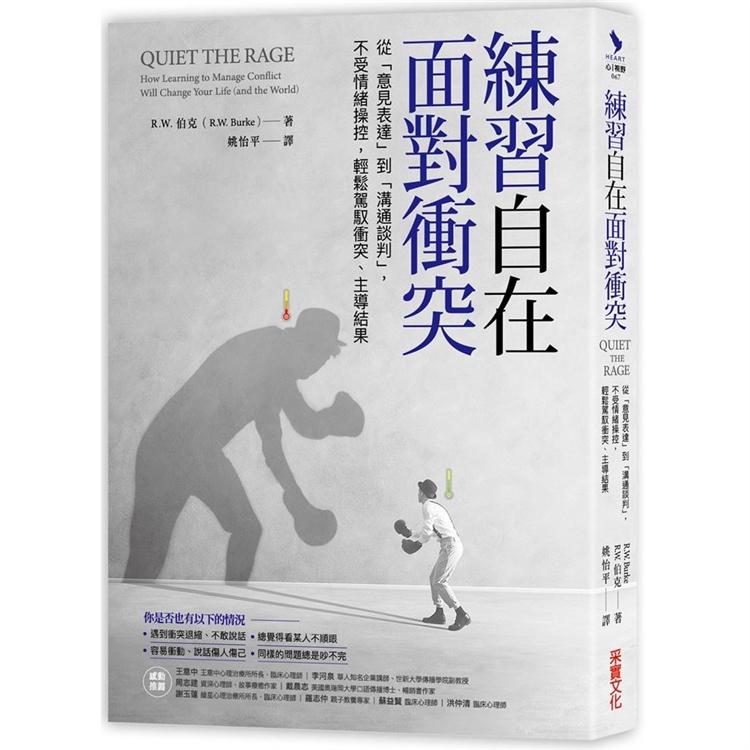

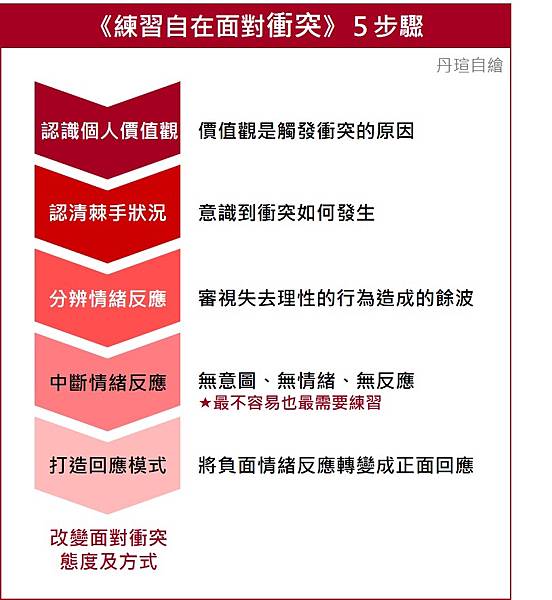

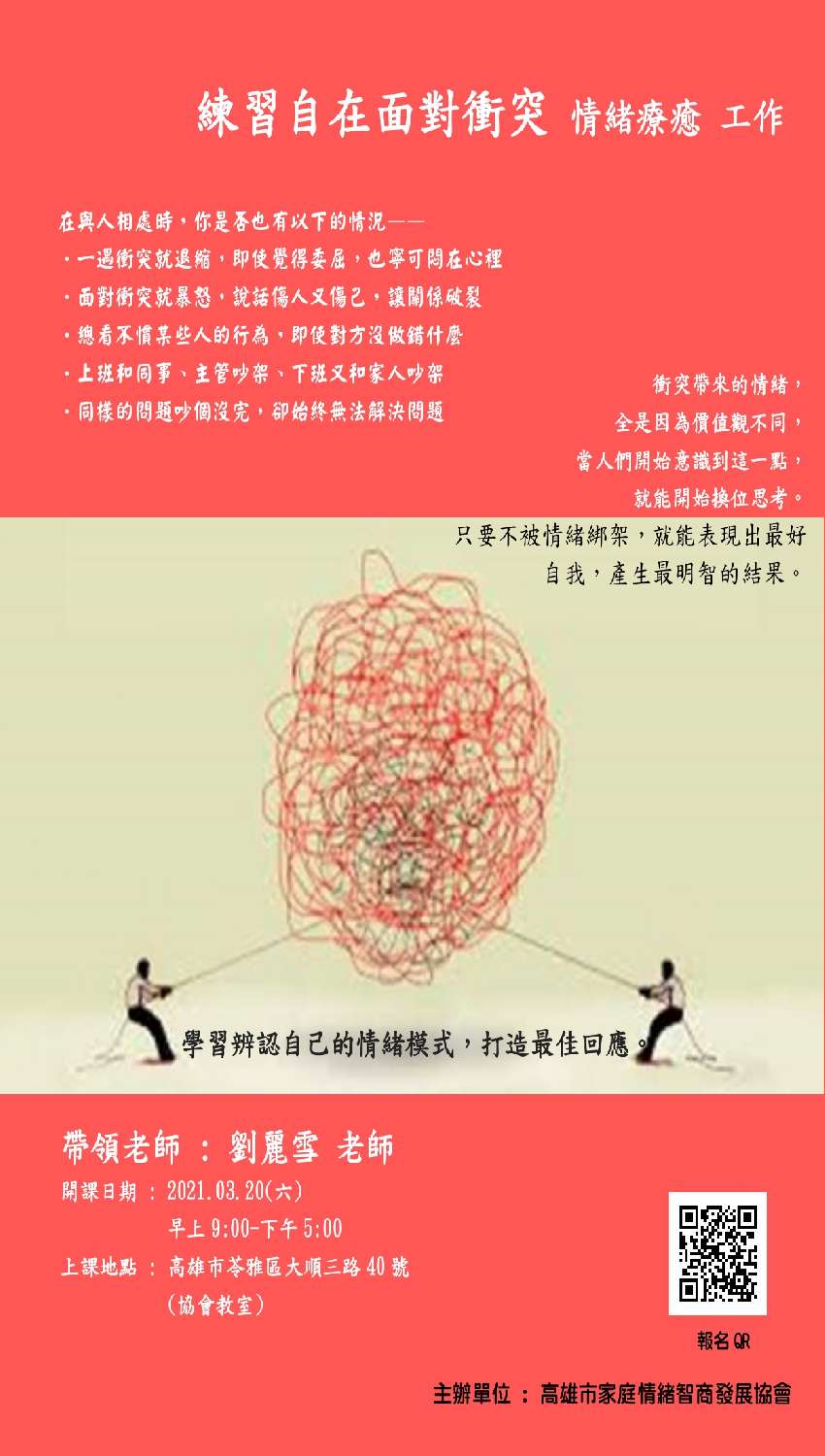

面對衝突對立面, 如何不被惹怒,也不逃避, 輕鬆有效溝通、說服對方或共創雙贏? ★榮獲2017年美國自我成長類最佳圖書獎決選 ★多位商管、個人成長書籍暢銷作者齊聲讚譽! 在與人相處時,你是否也有以下的情況—-- .一遇衝突就退縮,即使覺得委屈,也寧可悶在心裡 .面對衝突就暴怒,說話傷人又傷己,讓關係破裂 .總看不慣某些人的行為,即使對方沒做錯什麼 .上班和同事、主管吵架、下班又和家人吵架 .同樣的問題吵個沒完,卻始終無法解決問題 有時,情緒贏得當下的勝利,代價卻是對方的犧牲, 反而種下對方更激烈的不滿情緒…… 所以,一遇到同樣的問題,情緒只會再度被引爆, 衝突和爭吵變成沒有結束的一天。 ◆衝突的發生,有可能「你」就是衝突本身 世界上,有超過七十億人口、一百九十六個國家、 七千種語言和接近三十種的主要宗教, 有這麼多的人事物,就有這麼多不同的價值觀, 因此容易造成人與人之間的衝突。 本書作者是教練專業卓越研究所(iPEC)的認證專業教練, 因為童年有不愉快的成長經驗, 他曾經是個用憤怒武裝自己的人,一整天都在和別人起爭執, 連自己深愛的妻兒都對他產生深深的恐懼感。 直到有天,他終於意識到,他才是所有衝突發生的主要原因, 因為他總是陷入憤怒的情緒綁架,只用衝突解決衝突, 反而造成更多傷害、變成衝突根源,卻無法解決任何問題! ◆五大步驟,辨認自己的情緒模式,打造最佳回應 上教練課程後,伯克的人生有了一百八十度的大轉變。 他發現衝突帶來的情緒,全是因為價值觀不同, 當人們開始意識到這一點,就能開始換位思考。 只要不被情緒綁架,就能表現出最好的自我,產生最明智的結果。 第一步:沒有真正的對錯,只有立場不同 個人價值觀是導火線。找出引起你情緒的價值觀,並提高自我意識。 第二步:該逃離現場或正面迎戰 發生衝突後,會產生情緒能量,會有恐懼、激動、壓力、憤怒、害怕等反應。 第三步:找出自己的「激怒點」 管理衝突前,要先消除人們價值觀被冒犯的情緒,就能避免火上加油。 第四步:中斷情緒反應,對地雷視而不見 與其捍衛價值觀,不如解決問題;能分辨情緒反應後,就能練習中斷情緒,不被綁架。 第五步:駕馭憤怒,不再情緒化 學會駕馭憤怒,用理性回應取代情緒反應,就能成為衝突管理的贏家。 即使已經有所意識,下次遇到衝突時仍可能被激怒, 這是人之常情,不需要因此自責或感到氣餒。 只要透過一次又一次的練習, 就能自在面對衝突,創造雙贏! 衝突管理,是一輩子的功課!害怕衝突,不如學習如何管理

編按: 衝突是指人們由於某種抵觸或對立狀況而感知到的不一致的差異。「不順心」的事情,總是會出現,而我們要用何種心態去面對「衝突」,是我們一輩子的課題。(本文摘自《練習自在面對衝突》一書,以下為摘文。) 衝突管理,是一輩子的功課。舉個絕佳的例子,我的行程十分緊湊,對於差旅上的閃失,我往往毫無容忍餘地。對我而言,提前一年預訂並非罕見之事,所以差旅的行程一有中斷,就有可能影響到一年的目的地和會面約定。某天早上,我前往麻州威伯漢,前一天晚上是住在麻州春田市的旅館。距離相當近,大約需要15分鐘的車程,實際情況看交通狀況和我選的路線而定。我打包完行李,離開旅館,停在紅燈前面時,順便查了電子郵件。 我看見航空公司寄來緊急信件,我訂了當晚的機票要飛,原本要從哈特福飛到費城,隔天在南澤西有工作。電子郵件上面說,班機已取消。我的眼睛一離開螢幕,我的能量(能量等級)驟降。我立刻做出受害反應,然後打電話給妻子。只有她會聽我抱怨,這些年來,她已經聽了不下一千遍了吧,畢竟我常年出差在外。 「我的班機取消了。」我說。 「為什麼?」 「我不知道,沒說原因。」 「那現在怎麼辦?」她問我。 接著,受害反應湧入,我開始發洩情緒:「他們難道不知道我有多忙嗎?我的班機不能取消,不然行程會變得亂七八糟。現在,我不得不花一天的時間設法解決問題,20分鐘後還有個會要開,我沒有足夠的時間可以解決這個問題,我一整天都很忙。」 「那開車呢?」她提議。 「時間不夠。」我說:「我已經在費城租車了,還根據抵達費城的時間預訂了旅館,要是沒辦法飛到費城的話,那就是車子租了卻用不到,旅館訂了卻住不到。」 「嗯,如果你需要我做什麼,就跟我說一聲。」她在掛斷電話前如此說著,她很清楚,我處於這種狀態的時候,跟我談是沒有用的。那個時候,沒有解決方案行得通,我沒準備好思考解決方案。 然後,我轉變到「衝突」狀態。「那家航空公司爛死了,那裡的人都他媽的廢物,搭飛機靠不住,我再也不要搭那家的飛機!我有一半的班機不是延誤就是取消,真可笑。我不應該還要處理這個爛攤子,你還以為航空公司會有人現在就打電話過來,努力幫我重訂班機,他們他媽的爛死了。」 然後,我轉變到「負責」狀態。「好,這就是我的工作,出差是當中的一部分。工作帶來回報與成就感,好得不得了。不管怎樣,出差就是爛透了,所以至少這份工作會讓我覺得出差的痛苦是值得的。10分鐘後有個工作要做,我理應拿出最好的表現,面對那裡的人。在這種狀態,我無法有最好的表現。我必須讓腦袋重開機,澈底清醒,這樣一到門口就已是最佳狀態。午餐時間,我就會把出差的狀況給解決掉,不然就是打電話聯絡公司的差旅服務部,他們的工作就是處理這種事情,他們會幫我解決問題。我早上會從普羅維登斯起飛,這樣就會有一天晚上待在家裡,然後保留預約的旅館房間和汽車,更改預約日期,既然我的班機取消了,他們肯定會提供協助。」 然後,我轉變到「關懷」狀態。「對於今天跟我一起共事的人,我應該要拿出最好的表現。如果我只想著自己的問題,就無法全神貫注處理他們的問題,這樣對他們不公平。為了他們,我要比現在表現得更好。現在航空公司的人肯定被一堆人痛罵,他們當然也跟乘客一樣不希望班機取消,那樣會導致營運中斷,妨礙到他們賺錢的能力。天氣很好,所以肯定是機組人員或機械問題,也許是突發問題。」 最後轉變成「和諧」狀態,此時我的手機響了。 「喂。」我接聽電話。 「伯克先生,我是某某航空的梅蘭妮,我想幫您重新預訂班機,您今天晚上從哈特福起飛的班機取消了,您今晚還是要飛到費城嗎?」 「我希望明天早上6點從普羅維登斯起飛。」我說。 「我查一下空位。」她說:「回程日期還是一樣嗎?」 「回程日期一樣,」我說:「應該是星期六早上。」 「我可以幫您安排這之間的來回機位,從費城飛到長島麥克阿瑟機場,再飛回來。」我稍候一陣子,她開口問:「您想要靠窗還是走道?」 「走道。」我回答。 「好的,那麼,」她說:「我已經幫您重新預約明天早上6點的班機,從普羅維登斯飛往費城,回程是星期六早上8點,這樣沒錯吧?」 「沒錯。」我說:「謝謝妳幫忙,感謝妳主動處理。」我說。 「感謝您耐心等候。」她回答。 我掛了電話,正要開入當天要處理的經銷店停車場。 整個突發事件不到15分鐘, 我經歷了冒犯自身價值觀的狀況:我的班機被取消,這冒犯到我的價值觀,我答應了南澤西的經銷店隔天要去他們那裡。 我一開始做出受害反應,感到無助又無力,不想要別人幫我,也不想要幫自己。 然後,我進入「衝突」狀態,對於航空公司、對於航空公司的員工、對於自己必須倚賴這種交通方式、其實是對於這世界,氣得火冒三丈。 最後,我指導自己往上提升到「負責」狀態,再提升到「關懷」狀態,最後到達「和諧」狀態。 最後,問題解決了。 不過,假如我能跳過負面反應,只去看真正的狀況,也就是班機取消這件事,那麼我原本可以更快解決問題,戲劇化的程度也可以降低許多。 我應對人也是經常這麼處理的。 我看見別人的行為,就會提醒自己,對方的行為是跟他們有關,跟我無關。 我知道無論我贊不贊同對方的價值觀,對方都只是在彰顯其價值觀。 我努力把狀況看成是一個有待解決的問題,需要我表現出最好的一面,造就出最佳的結果。 正如我對學員所說的:「應對人的工作是做不完的。」 我顯然還有更多工作等著我去做。 據說這個笑話曾排名世界第一

老太太取款500元 一個老太太去銀行取錢,把卡遞給了櫃檯工作人員,說:「小姐,我想領500塊錢。」 姑娘說:「5000元以下請到自動取款機辦理。」 老太太問:「為什麼?」 小姐不耐煩地說:「是規定,後面還有很多人在排隊的!」說完把卡扔給了老太太。 老太太什麼也沒說,把卡又拿給工作人員:「小姐幫我把裡面的錢全部取出來。」 小姐查詢後,當場大驚失色,連忙點頭哈腰的對老太太說:「這位奶奶不好意思,您那裡面總共有35億!我們銀行現在沒那麼多現金,您先預約明天再來領吧。」 老太太問:「那我現在能領多少?」 工作人員說:「30萬以下都可以。」 老太太說:「那你幫我領30萬吧。」 工作人員馬上恭敬的取出30萬遞給老太太。 老太太接過錢,從裡面點出來500元放到包裡。然後對工作人員說:「幫我存299500元。」 當時工作人員的臉就綠了…… 這說明規定是死的,處事要會圓融變通。 (據說這個笑話曾排名世界第一) 2022.03.30

很棒的社會課引導思考~ 想辦法把一則影劇新聞跟社會課作連結 中壢信義國小 洪黃祥老師FB分享 威爾史密斯賞巴掌事件餘波盪漾:克里斯洛克脫口秀門票賣翻,黃牛票價炒高8倍;金凱瑞唾棄威爾史密斯,說要是自己被打會求償2億美金;某媒體民調台灣五成三的人支持威爾史密斯打巴掌……。 這兩天我利用3個班的社會課,拿這個事件跟學生們討論。上課步驟及學生表態如下: 1. 先不管學生是否得知這個事件,我告訴學生,脫口秀主持人克里斯洛克在奧斯卡頒獎典禮上拿威爾史密斯老婆的光頭來談論,威爾史密斯不爽,上台打了克里斯洛克一巴掌。請全體學生舉手表態是否支持威爾史密斯的舉動。統計3個班的人數,大約是4成的學生支持,尚未過半。 2. 我播放此事件的整個影像,學生得知威爾史密斯的老婆是因病掉髮,卻被克里斯洛克拿來嘲諷。這次表態結果,接近9成支持威爾史密斯打耳光。 3. 我問學生,嘲諷當然是言語暴力,但打人卻是更嚴重的暴力,即便被取笑了,我們不是應該在暴力以外尋求其他的解決方式嗎?克里斯洛克的言論是否構成公然污辱還有待商榷,更何況克里斯洛克事後說了他並不知道威爾史密斯的老婆是因脫髮症才理光頭的。沒有給對方解釋道歉的機會,直接訴諸暴力,是否恰當。這時同學們表態的結果,支持者又降回到約4成。 4. 我告訴學生,威爾史密斯是家暴目睹者,小時候常看到母親被父親打到渾身是血,從此他發誓要守護自己的家人。而這次他入圍的角色,恰好是捍衛家人的勇者。他的老婆因病掉髮,曾經封閉自己,好不容易在女兒的鼓勵下願意走出來;而如今因為克里斯洛克可能是無心更可能是蓄意的嘲諷,讓他老婆受傷,他當然選擇保護自己最愛的人。聽完我的說明,支持威爾史密斯打人的,又飆高到8成左右。 5. 我說這是奧斯卡將近94屆以來頭一次發生暴力事件,這畫面放送出去,會有上億人目睹。奧斯卡主辦單位正在考慮取消威爾史密斯影帝資格,甚至追回小金人;克里斯洛克若提告,威爾史密斯將面臨6個月的牢獄之災,及至少10萬美金的賠償。這次表態,大約是5成的人支持為守護家人開揍。 6. 我最後問了一個這堂課最重要的問題:我讓各位同學舉手5次,從頭到尾,你的態度完全沒有動搖過,支持或反對威爾史密斯打人的態度,5次都沒有改變的,請舉手。3個班加起來,大約不到1/4。 我告訴學生,我今天扮演的角色,就像是政治人物或媒體,我蓄意餵養你片面的、我想要你知道的資訊,而有超過7成的人,在這個過程中,被我操弄了,你因為我每次餵養的資訊不同,而產生立場反覆的狀況!明明政治人物應該考慮的是公益,媒體應該報導的是真相,但我若故意要操弄輿論,我只要給你我要你知道的訊息就好,對我不利的,我一概不提。慢慢的,我就可以透過這種愚弄的手法,讓民眾變成對我死忠而深信不疑的禁臠而不自知,我要你膜拜你就膜拜,我要你打砸殺你就打砸殺,我要你剷除異己你就剷除異己,我要你上刀山下油鍋,你還會爭先恐後想要身先士卒。而這樣的現象,正在世界各地上演,台灣尤其嚴重,令人擔憂。 我提醒學生,我六年級第一堂社會課就告訴各位,任何議題與政策的提出,你都要學會獨立思考,蒐集足夠的資訊,分析正反兩方利弊得失之後,再決定你的立場。即便你決定了立場,也無須完全否定與你立場相異者,你應該尊重與你選擇不同的人,因為我們都是生活在這塊土地(這個地球)上的人,我們都希望世界越來越好,只是我們想法方法不同罷了。任何人跟你說的話,你都應該查證,而不是照單全收,人云亦云。父母、師長、媒體、政客,都可能有說錯的時候。你要能做個成熟有判斷力的人,不要成為人家玩弄的愚民。 這是這兩天社會課的內容,真心地希望我所教過的學生,不管是素養還是判斷能力,都是夠水準的公民。 部屬間的互助風氣及和諧氛圍,往往是公司內部團隊合作的成敗關鍵。 三大誤解,提醒管理者正視衝突的必要;五大關鍵,助你重新整隊,找到成員間的最大公因數。

團隊成員彼此間的競合關係,既微妙又棘手。一個不小心,夾雜著個人情緒、私下較勁抗衡的內鬥,就悄悄地延燒。即便你擁有整隊的明星球員,卻也可能打不出黃金隊形;空有一手王牌,卻無論如何都湊不成數。 內部衝突是團隊工作中的一部份,雖然常讓人感到不自在,但對團體而言,卻是健康的現象。 讓底下聰明的腦袋們和諧共事,並不容易。部門成員處不來,身為主管的你,要如何讓交辦的任務不致偏離正軌?又要如何帶領彼此角力的團隊,一起創造出優秀的成績呢? 面對紛擾衝突,先別急著頭大煩心,《衝突是雙贏的開始》作者皮克林(Peg Pickering)指出以下幾個對於衝突普遍的誤解,影響了人們對內部衝突發生時的處理態度。 誤解一:順其自然,希望衝突自行消失 很多管理者以為,船到橋頭自然直,或者認為自己能夠處理意見不一的尷尬局面。 但是西北大學凱洛格管理學院榮譽教授,同時也是爭端解決研究中心主任布瑞特(Jeanne Brett)建議,多做一些準備工作,當衝突發生時,最好有一套適當的衝突管理程序。 因為在你等待衝突自生自滅的奇蹟時刻,等到鬥爭一發不可收拾時,才要想辦法解決。往往來的,就是一場災難。 誤解二:正視問題會捲入爭端 正視問題,不代表互相嗆聲的不愉快過招,簡單地說,反而是省去私底下情緒性的小動作。說清楚、講明白,把問題放到檯面上來討論。 誤解三:組織中存在衝突,是管理者無能的表現 布瑞特甚至認為,「不同的爭論或衝突,是應然的存在。」 至於如何處理,並且適時介入,對於團隊領導人而言,是對管理能力的一大考驗。掌握以下五大關鍵,減少衝突帶來的茫然無措。 關鍵一:共同願景、目標的確立 組織行為學專家波雅齊斯(Richard Boyatzis)認為,把事情攤開來看,是治癒裂痕,最好的方法。 前提是,身為一個領導,你要能夠清楚地指出前行的願景與方向。否則,當衝突發生時,整個組織將陷入毫無頭緒的意氣用事。共同目標的確立,仍是無法逃避的首要準則。 關鍵二:介入的時機點,愈早愈好 當團隊成員牽涉在爭鬥的風暴時,你愈早介入愈好。當爭鬥開始醞釀,情緒也隨之高漲,任由衝突惡化,只會讓負面的憤恨持續地破壞團隊情誼。 關鍵三:對事不對人 避開感情用事,處理人事衝突時,愈明確具體愈好。回歸到團隊早已具備的共識下討論,但若之前團隊並沒有明白的默契規範,現在正是凝聚的好時機。小心不要就著是非繞圈圈。以具體的事例做討論,而不是模糊的以「大家說」、「有人說」、「感覺」等等。以一般化的字眼做處理,只會模糊焦點,團隊共同的問題沒有得到解決,保住個人面子,反而成為最終目的。 關鍵四:尊重 身為團隊的領導人,你的工作,就是協調成員彼此間的鬥爭與抗衡,找到最大公因數,達成一致的步調。布瑞特指出,「關鍵在於『尊重』每一方的觀點。」 主動傾聽,是成員最能直接感受到平等對待的基礎。當意見獲得重視,墊高了信任的基礎,瞄準團隊目標,才有直話直說的可能。 關鍵五:整隊再出發 內部爭鬥傷元氣的主因在於,當團隊成員考量「什麼對我有利」先於「什麼對組織有利」時,分歧的立場也會削弱共同的戰力。 協商衝突的結果,各方也許都有妥協和退讓。整隊後,分擔責任給各個成員,讓各方重新扛起團隊的共同目標,不要在「我對、你錯」的癥結裡逗留。將目光放遠,有助於重建團隊共事的運作模式。 無論你身居何位,各式各樣的衝突總是難免。及時謹慎地處理,即使是衝突紛爭,也將成為組織成員健康的情感宣洩與溝通管道。 (天下雜誌491期) 想讓困難對話有圓滿結果,那就聆聽,提出問題,當對方的朋友。

解決困難對話的方法,就是少一點摩爾多瓦,多一點冰島(注:作者指出,根據「全球快樂資料庫」研究,摩爾多瓦人民不信任彼此,是全球最不快樂的國家;冰島則因當地居民連結緊密,是最快樂的國家)。下列替各位整理好的四大步驟,來自人質談判與臨床心理學,可以幫助各位化干戈為玉帛。 1:冷靜,慢慢來別生氣。要如何控制憤怒?臨床心理學家伯恩汀建議,假裝自己是在和小朋友講話。面對尖叫的孩子時,你不會想和他們講道理,也不會因為他們亂叫就動怒,你知道他們是在無理取鬧,直接解決真正的問題就好。別忘了「哥吉拉vs. 拉頓效應」,你叫我也叫,對任何人都沒好處。紐約警方告訴人質談判人員,行為會傳染。 慢慢來,要是我們沒吼回去,進一步激怒對方,對方氣久了也就不氣了。匆忙會導致壓力,理性被拋到腦後,決策過程變得情緒化。伯恩汀的名言是:「慢慢講,我樂意幫忙。」 2:積極聆聽「積極聆聽」(active listening)的意思是除了要聽,還要讓對方知道我們在聽,而且不做任何聲明。前FBI 國際人質談判主持人克里斯.佛斯(Chris Voss)指出,要問「開放性問題」,最好以「什麼」(what)或「如何」(how)開頭,也就是很難只靠「是」或「不是」簡短回答的問題。 聆聽時,不批判對方說的任何事,只要聽和表示理解就好,並且不時地把自己聽到的事,用換句話說的方式重複一遍,直到對方回應:「沒錯。」要是能夠摘要說出對方的重點,對方就無法大叫:「你聽不懂!」把聆聽當成一場遊戲,扮演一下偵探,了解對方真正的意思。 這聽起來很容易,做起來很難。對方要是說出我們不認同的話,我們得抗拒反駁的衝動。此外,我們的注意力可能很容易就會分散。人類一分鐘可以聽進與理解700 字,但一分鐘大約只說100 字,中間的落差可能造成晃神。記得,集中你的注意力。 光是聆聽與表示自己聽進去了,就能夠產生很不同的效果。人際關係專家高特曼指出,改善戀情的第一件事是什麼?學習當個優秀的聆聽者。人們離職的第一名原因是什麼?覺得老闆不聽自己說話。 3:點出情緒,表達關切記住,我們要專注於情緒,回應對方的感受:「聽起來你很生氣」,或是「聽起來,這件事真的讓你很不舒服」。當人質談判人員用這樣的句子表達理解時,可以讓激動情緒降溫。神經科學研究顯示,點出情緒、表達關切,可以讓人冷靜下來。 4:讓對方冷靜下來思考安撫對方腦中憤怒的野獸,讓大腦的思考區域重新上線。此時,同樣要用問句,不要用直述句,例如伯恩汀的做法是問:「你覺得我該怎麼做比較好?」強迫對方思考選項,不能只是發洩情緒。 此外,假裝自己是蘇格拉底,不要替別人解決問題、指揮別人做事,這會讓問題演變成一場戰爭。請靠著問問題,協助他人自行解決問題,並且重述對方的回應,讓他們思考自己講的話究竟合不合理。 解決問題時,如果辦法是對方自己想出來的,他們就比較可能真的執行,而不只是承認自己吵不過你:「你說的都對。」人們如果是自己解決問題,防禦心就不會那麼重。 威廉斯堡事件的歹徒手裡不再有人質後,紐約警方原本可以展開攻堅,但是他們沒那麼做,只請槍手的家人喊話。「同理心」加上「溝通」,最後帶來最理想的結果。 要是你比所有人強大,還確定永遠不會失勢(這種事遠比想像中罕見),你可以選擇開戰。當開戰似乎是唯一解方時,通常還有更好的方法,就是轉身走開。對於執法人員等身處「戰爭」行業的人士來講,戰爭模式效果不彰。對我們這些普通人來講,效果也不會好。想要有圓滿結果,那就聆聽,提出問題,當對方的朋友。 學習寬容

我常和人談「心」,所謂善惡唯心,心能造天堂,也會造地獄──心若照顧好,以善看事,事事善,看人,人人善;人人為善,世間不就是天堂與淨土?倘若一念心惡,那麼看人看事無不是惡,不就如同在地獄? 四川大地震後,慈濟志工持續地在災區膚慰,每一梯次的志工返台都有許多心得分 享,聽了令人感動;看到災民們的生活已漸趨平穩,慈濟人帶動當地人走出悲痛的心境,進而投入志工服務鄉親,很令人歡喜。 其中有一則小故事──在棉竹,慈濟志工除了義診、供應熱食之外,還走入帳棚區居家關懷,當地許多小朋友志願投入小志工行列,他們會和慈濟人一起去,協助帶路、翻譯等。一次在半路上,聽到有人吵架,還有人群佇足圍觀;慈濟人告訴小朋友:「小志工,有人在吵架,你們去想辦法。」 這十多位可愛的小志工,趕緊圍著吵架的人,唱起童謠:「加油、加油,冬瓜、西 瓜、哈密瓜,我們都是一家人。」吵架的大人聽到童稚的歌聲,看到純真的孩子 們,大家忍不住笑出來;旁觀的人也幫忙勸說,因此化解了一場糾紛。 所以不要輕視孩童,啟發出他們內心的愛,就會生起智慧;就如原本心火在燒,而吵得不可開交的大人,也被這些孩子教化。 佛說「心、佛、眾生三無差別」,只因自己起分別心,若要與人和諧相處,自己要主動配合他人,而非要求他人配合自己,大家應學習這分寬容的心。 曾看過一則故事,美國的林肯總統在選舉前,到參議院演講,當時美國社會存有門戶觀念,有位參議員出言侮辱他:「林肯先生,不要忘記你父親只是一名鞋匠。」 大家都想看這位總統候選人會以什麼態度回應,只見林肯先生從容不迫地說:「感謝你提醒,我父親已經過世了,我會記得他,而且我若是當總統,是無法比我父親做鞋匠來得出色,因為我父親做鞋子的功夫非常好;記得你們家的鞋子也是我父親做的,若是穿得不合適,我可以為你服務。」 原本嚴肅的場面,因為林肯的一席回答是如此溫馨幽默又懇切,現場立即響起一片掌聲。 有人問:「林肯先生,為什麼你面對著敵人時,不是想辦法打擊,反而將敵人當成朋友?」 林肯先生回答:「你們難道不覺得,若能與敵人做朋友,不就消除政敵了嗎?國與國之間,人人都是朋友,對立的國家不就減少了嗎?沒有敵人存在,不就是消滅敵人的方法?」 這正是林肯先生寬容的心,後人為他興建一座林肯紀念館,牆上刻著一段話:「對任何人都不懷惡意,對所有人要寬大仁愛。」 人到底做凡夫還是做聖賢?就在這念心。所以在日常生活中,要謹慎觀照自心,儘管微細也要「以一毫芒中入微妙理」,人人存好心、做好人,自然人、事、物調和,就會風調雨順,國泰民安。 師徒之間-紀靜暘07(點選前往觀看) 我自己在慈濟裡面,因為我進來的時候40歲,還算年輕。那個時候,我什麼事情我都會幫這一些老人家,在我之前進慈濟的,都是一些婆婆媽媽。記得有一次在開會的時候,我就跟他們開會,說要做什麼,他們居然拿起孫子的照片來看,全部都去看那個孫子的照片。我很生氣,就罵他們沒水準,等一下在看,結果聽到這樣他們就不歡而散,連會都不開了。我心裡在想,怎麼會這樣?

有一天我就跟 上人說,上人你的弟子實在是,怎麼會這樣沒水準? 開會的時候還看孫子的照片。 上人說你不會跟他一起看嗎? 看完再開,這樣不是都很圓滿嗎? 對喔,我那個時候我如果懂得退一步,跟他們一起看,那就不是就很圓滿嗎? 我還要跟他們相反的這種對立。 後來我就跟 上人說,上人我每次都是來慈濟做了半天,他們都沒有讚美我,還在那裡挑剔我。上人就說,你做事以前,忘記問人家一句話。我趕快洗耳恭聽,到底忘記說那一句話。他說你要做事之前,忘記問他說這樣好嗎,我就心裡在想如果在看照片,我如果跟他說我們先看,看完再來開會好嗎? 或者是我們收起來,我們開完會再來看好嗎? 他說這兩句話「好嗎?」「這樣好嗎?」這麼簡單的一句話,我為什麼從來不講? 我這一句話,我就開始去學,每次要做什麼就跟他們講這樣這樣,你們覺得這樣好嗎? 他們覺得有不好的還會給我參意見,有好的,他們就拍拍手。我也把這一句這樣好嗎,帶回去對我的先生說,當我不能回去煮飯的時候,我就打電話說,先生我今天很忙,我在外面做慈濟,你自己吃午飯好嗎? 你自己煮飯好嗎? 他都說好,沒關係。因為我這個這樣好嗎,是代表著一個感恩和尊重,還有愛他,就這麼簡單。所以我都會覺得說,在慈濟我真的是要付學費的話,是付不完的。所以為什麼說,我們會發願就是說,生生世世要跟隨 上人,因為 上人的法,簡單的一句話,就是無價之寶,價值連城。 火車票

開往長沙的火車上,一個列車查票員,盯著一個工人摸樣的中年人,大聲說道「查票!」 中年人渾身上下一陣翻找,終於找到了,卻捏在手掌中。 查票員朝他怪怪地笑了笑,說:「先生,這是兒童票。」 中年人憋紅了臉,囁嚅著說:「兒童票不是跟殘疾人票價一樣嗎?」 列車員打量了中年人一番,問道:「你是殘疾人士?」 「我是殘疾人士!」 「那你把殘疾證給我看看。」 中年人緊張起來說:「我沒有殘疾證,買票的時候,售票員就向我要殘疾證,我沒辦法,才買的兒童票的。」 查票員冷笑了一下:「沒有殘疾證,怎麼能證明你是殘疾人啊?」 中年人沒有做聲,只是輕輕地將鞋子脫下,又將褲腿挽了起來—他只有半個腳掌。 列車員斜眼看了看說:「我要看的是證件!是殘疾人士的證明。」 中年人一副苦瓜臉,解釋說:「我沒有當地戶口,人家不給辦理殘疾證。而且我是在私人工地幹活,出了事之後老闆就跑了,我也沒錢到醫院做評定……」 列車長聞訊趕來,詢問情況。 中年人再一次向列車長說明,自己是一個殘疾人,買了一張和殘疾人票一樣價格的票…… 列車長也問:「你的殘疾證呢?」 中年人說他沒有殘疾證,接著就讓列車長看他的半個腳掌。 列車長連看都沒看,就不耐煩地說:「我們只認證不認人!有殘疾證就是殘疾人,有殘疾證才能享受殘疾人票的待遇。你趕快補票吧!」 中年人一下就慌了,他翻遍了全身的口袋和行李,只有幾塊錢,根本不夠補票的,他帶著哭腔對列車長說: 「我的腳掌被機器軋掉一半之後,就再也無法工作了,沒有錢,連家也回不去了,這張半價票還是同事們湊錢給我買的呢,求您高抬貴手,放過我吧!」 列車長堅決地說:「那不行。」 那個查票員趁機對列車長說:「讓他去車頭鏟煤吧,算做義務勞動。」 列車長想了想說:「好!」 中年人對面的一個老先生看不下去了,他站起來盯著列車長的眼睛說:「你是不是男人?」 列車長不解地說:「這跟我是不是男人有什麼關係啊!」 「你就告訴我,你是不是男人!」 「我當然是男人。」 「你用什麼證明你是男人呢?把你的男人證拿出來給大家看看!」周圍的人一下笑起來。 列車長愣了愣說:「我一個大男人在這兒站著,難道還是假的不成?」 老者搖了搖頭說:「我和你們一樣,只認證不認人,有男人證就是男人,沒男人證就不是男人。」 列車長啞口了,一時想不出什麼話來應對。 那個查票員站出來替列車長解圍,對老者說:「我是女人,不是男人,你有什麼話跟我說好了!」 老者指著她的鼻子,說:「你根本就不是人!」 查票員一下暴跳如雷,尖聲叫道:「你嘴巴乾淨點!你說我不是人是什麼?」 老者一臉平靜狡黠地笑了笑,說:「你是人?那好,把你的"人證"拿出來……」四周的人再一次哄堂大笑起來。 只有一個人沒笑,他是那個只有半個腳掌的中年人, 他定定地望著眼前的這一切,不知何時,眼睛流下淚水,不知道是委屈,還是感激。 站在中年人的立場,難道,眼前的殘疾不如一張殘疾證嗎! 「殘疾證」應該是為了讓殘疾人士在眾人面前能得以保留尊顏而設置的,但卻因為「規定」的缺失,以及執行者的刻板,反而造成殘疾人士受到更重大的羞辱…這真是讓人情何以堪。 難道一群小學生穿著制服與老師來參觀故宮博物院,因為都沒帶學生證,所以要買成人票入場嗎? 規定是死的,人是活的,面對規定和現狀有所出入時,有人不怕懲處勇於出面修正,有人卻只懂的明哲保身,即使明知規定有所缺失也是一樣一切依照規定. 所以才會有人發明「恐龍法官」一詞,也才會有人指責政府官員不能體民所苦。 若碰到事情與規定有所出入時,執行者能先思考,一個規定的產生必定有其原由,而為了處理這個原由才有許多的規定產生, 人非完美,所以制定出來的規定也不可能完美,必定有所疏失,若平常沒碰到就算了,但當碰到時,就應該要修正規定中的缺失以求更近完美。 證嚴上人靜思法語:.「時時打開信任的門,接受陽光照耀,掃除疑心的陰影,使人與人之間充滿陽光。」 |

RSS 訂閱

RSS 訂閱