|

【什麽是情緒價值?】 老婆做飯,火候過了, 老公說:沒事,軟爛點對胃好。 這兩天正好胃口不舒服; 老婆炒了菜,發現忘記蒸米飯了, 老公說:沒事,我去買饅頭, 正好想吃饅頭了。 老公開車開錯了路, 老婆說:沒事, 正好可以看看沒有看過的風景。 老婆給老公買的衣服肥了些, 老公說:老婆你真懂時尚, 現在就流行這種的, 而且以後長胖了也能穿。 老婆在家帶娃沒法出去工作, 老公說:老婆真棒, 可以把孩子照顧的這麽好, 還能打掃衛生,顧好家務, 有老婆你在家, 我能放一百個心! 老公打掃衛生的時候, 不小心摔壞了一個杯子, 老婆說:誰家的老公, 里里外外都這麽能幹呢? 東西碎了,正好碎碎平安啊! 老公失業了, 老婆說:沒關系, 工作了十幾年了, 一直也沒好好休息過, 正好休息段時間,好好調整下, 陪陪孩子,陪陪我, 調整好了,我們再出去找工作, 老公這麽優秀, 到哪都會發光的。 是啊,其實所謂的情緒價值, 就是看見情緒,照顧情緒, 然後感同身受 看見是理解,照顧是安撫, 感同身受是共情。 我們終有一天會明白, 婚姻中的情緒價值, 對婚姻生活來說, 是何等重要! 我們也終會明白, 有個情緒穩定的伴侶, 是多麽的重要! 當我們遇到麻煩時, 他會第一時間想辦法去解決, 或是安慰, 而不是去責備和埋怨; 其實很多時候, 趕不上的飛機, 忘記交的水電費, 未蒸熟的米飯等等, 這些都不足以讓我們崩潰和絕望, 真正讓我們絕望的是, 在面對這些該被解決的問題時, 身邊最親近的人在刻薄的指責你, 我們希望有一個人, 能在我們遇到突發狀況的時候, 站出來將我們護在身後, 溫柔且堅定的對我們說一句, 沒事,別怕,我來解決等等! 想起來一段很紮心的話: 都是芝麻一樣的小事, 可滿地的芝麻足以讓人撿到崩潰。 其實對於我們普通人的生活來說, 日常的生活, 無非就是一些雞毛蒜皮的小事兒, 但我們若是能提供情緒價值, 能在對方失落,有負面情緒的時候, 另一方能少些斤斤計較, 少些責備和指責, 多些包容、立即和安慰, 多給一些耐心和溫暖, 那芝麻一樣的小事兒, 也就會無所謂的這樣過去了。 我們可以回想一下, 和伴侶每次吵架的原因, 你是不是會發現: 原來很多引發爭吵的點, 只不過是很容易彌補的小失誤。 所以 別總是讓自己的家里充滿情緒內耗, 記住: 小題大做,上綱上線, 抓住一件事情不放,老翻舊賬, 這只會成為你們不斷爭吵的原因。 所以,在婚姻生活中, 遇到問題了, 就互相給彼此一個台階下, 生活本就是柴米油鹽醬醋茶, 彼此少些計較,少些在意, 多些理解,多些包容, 多些責任和擔當, 你會發現, 其實生活也沒有那麽多的雞毛蒜皮; 原來一家人過日子, 有所遷就,有所包容, 日子就能多些歲月靜好! 慈悲的心路

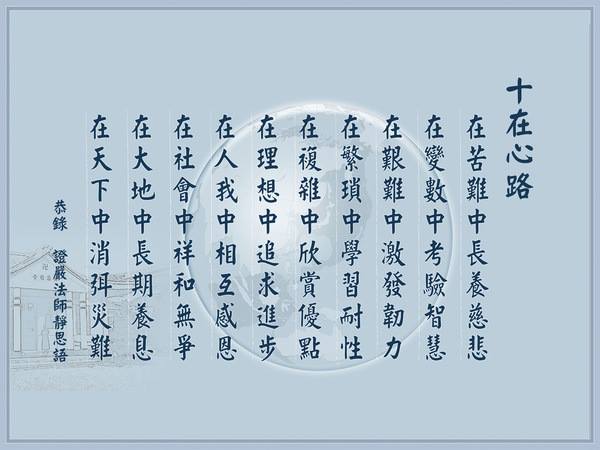

作曲:李壽全 編曲:陳志遠 在苦難中 長養慈悲 在變數中 考驗智慧 在艱難中 激發韌力 在繁瑣中 學習耐性 在複雜中 欣賞優點 在理想中 追求進步 點滴匯聚大愛與情義 讓人間沒有苦痛與悲泣 在苦難中 長養慈悲 在變數中 考驗智慧 在艱難中 激發韌力 在繁瑣中 學習耐性 在人我中 相互感恩 在社會中 祥和無爭 祈願山明河清林幽靜 祈願世代安居樂業人安心 傳頌生命的尊貴與傳奇 千手世界

作詞:李子恆 作曲:李子恆 聽不見幸福的節奏 說不出悲傷的緣由 只因我已化身千手裡 舞動人生不空過 不曾為艱辛而停留 不曾為命運而低頭 只因我已化身千手裡 為了奉獻而婆娑 看那生命的缺陷 演出無憾的完美 舞著柔軟的勇氣 展放大愛的力量 一手 一手 百手 千手 化解生命的悲苦 因為善讓生命美麗 因為愛讓生命延續 因為慈悲讓生命寬濶 因為感恩讓生命歡喜 自如 作詞:陳建名 作曲:王建勛 走在輪迴路 一路要知足 用感謝心去付出 以歡喜心來受苦 走在輪迴路 一路要惜福 用大智慧去領悟 以大慈悲來禱祝 南無阿彌陀佛 如去如來 來去自如 南無阿彌陀佛 願將一切眾生度 南無阿彌陀佛 如去如來 來去自如 南無阿彌陀佛 願將一切眾生度 欣賞

第一次參加家長會,幼稚園的老師說:「你的兒子有過動症,在板凳上連三分鐘都座不了,你最好帶他去醫院看一看。」 回家的路上,兒子問她老師都說了些什麼,她鼻子一酸,差點流下淚來。 因為全班30位小朋友,惟有他表現最差; 惟有對他,老師表現出不耐煩。 然而她還是告訴她的兒子:「老師表揚你了,說寶寶原來在板凳上坐不了一分鐘,現在能坐三分鐘了,其他的媽媽都非常羨慕我喔,因為全班只有寶寶進步了。」 那天晚上,她兒子破天荒吃了兩碗飯,並且沒讓她餵。 兒子上小學了。 家長會上,老師說:「全班50名同學,這次數學考試,你兒子排第48名,我們懷疑他智力上有些障礙,您最好能帶他去醫院查一查。」 回去的路上,她流下了淚。然而,當她回到家裡,卻對坐在桌前的兒子說:「老師對你充滿信心。他說了,你並不是個笨孩子,只要能細心些,會超過你隔壁的同學,這次你的同學排在21名。」 說這話時,她發現,兒子黯淡的眼神一下子充滿了光,沮喪的臉也一下子舒展開來。 她甚至發現,兒子溫順得讓她吃驚,好像長大了許多。 第二天上學時,去得比平時都要早。 孩子上了初中,又一次家長會。 她坐在兒子的座位上,等著老師點她兒子的名字,因為每次家長會,她兒子的名字在問題學生的行列中總是被點到。 然而,這次卻出乎她的預料,直到結束,都沒聽到老師提兒子的名字。 她有些不習慣。 臨走前,去和老師請教,老師告訴她:「依照你兒子目前的成績,考公立高中有點危險。」 她懷著驚喜的心情走出校門,此時她發現兒子在等她。 路上她扶著兒子的肩,心裡有一種說不出的甜蜜,她告訴兒子:「老師對你非常滿意,他說了,只要你努力,很有希望考上公立高中。」 高中畢業了。 大學錄取通知放榜時,學校打電話請她兒子到學校去一趟。 她有一種預感,她兒子被清華大學錄取了, 因為在報考時,她給兒子說過,她相信他能考取這所學校。 他兒子從學校回來,把一封印有清華大學四個大字的牛皮紙袋交到她的手,突然轉身跑到自己的房間裡大哭起來。 邊哭邊說:「媽媽,我知道我不是個聰明的孩子,可是,這個世界上只有你能欣賞我……」 這時,她悲喜交加,再也按捺不住十幾年來凝聚在心中的淚水,任它打在手中的信封上。 一句鼓勵的話,可改變一個人的觀念與行為,甚至改變一個人的命運! 一句負面的話,可刺傷一個人的心靈與身體,甚至毀滅一個人的未來! 不單單是對我們的孩子,而是對我們生命中碰到的每一個人,要常常說安慰,造就,勸勉的好話~! 上文與附圖是網路轉載,藉此傳播美善,感恩! 證嚴法師靜思法語:「負面情緒的話,盡量不要說。管好自己的嘴是一種美德,有時候學會沉默,是一種善良。學會適時沉默是份能力,別看輕它。」 If you have negative emotions, try not to say them. It is a virtue to keep your mouth shut and it is a kind of kindness to learn to be silent sometimes. Learning to be silent at the right time is an ability, don’t underestimate it. 【豁達】💕 一對小姐妹每天放學後,一定會一起到我們的便利商店光顧,雖然這對姐妹乍看之下與其他人並無不同,甚至普通到讓人過目即忘,直到我見識到她們之間相處模式那一刻開始。 這個姐姐的外表看來文文靜靜,但脾氣卻異常火爆,每次到店裡來,總會看見她嚴厲的對妹妹進行「機會教育」。 最常聽見的有: 「妳是笨蛋嗎?這個快要到期了,還拿?」 要不然就是: 「白癡呀!明明寫買一送一,妳還只拿一個。」 更狠的還有: 「妳這隻豬,金額超過了,妳不會算嗎?」 等等 ............ 那個挨罵的妹妹,居然一聲也不吭的就任由姐姐罵,還依然氣定神閒的挑選她想要的東西,絲毫不受影響。 ---------- 某天又到了放學時間,但令人意外的是這天只有妹妹一個人來,我見那個潑辣的姐姐不在,於是便和她聊起天來。 「妹妹,今天怎麼只有妳一個人?」我問。 「姐姐感冒了,所以請假。」妹妹朝我一笑,樣子相當可愛。 「我覺得妳姐姐好兇喔!」我試探性的表示。 「還好啦!不要理她就好了。」妹妹在賣場逛著,神情相當愉快。 「可是她每天都那樣罵妳,妳不生氣嗎?」我好奇的問。 「愛生氣的人是她又不是我,而且被罵一下又不會痛。」妺妹道。 是嗎? 小小年紀居然可以這麼豁達,真是不可思議! 反觀自己,也許是從小就養尊處優慣了,所以現在才會稍微被責備一下,就難過得想自殺,吃了點虧,就非得要據理力爭不可,在精神層面她真是比我強太多了。 ---------- 「阿姨,我要買這個。」妹妹拿著一支冰棒到櫃檯來結帳了,我一看正好是促銷品,於是對她道:「妹妹,這個現在買一送一喔!妳可以再去拿一支。」 我以為她的反應一定和其他小朋友一樣,先是眼睛一亮,然後滿心歡喜,不料她卻對我說: 「可是我現在只想吃一支就好,另外一支就送給別人好了。」 說完對我揮揮手便走了。 ---------- 看著妹妹一蹦一跳的離去,我忽然有很深的感觸,這個小女孩太特別了,甚至讓我覺得在某方面我必須向她學習! 【挨罵】,她可以不在意! 【多的】,她也不貪心! 如果所有人都能以這麼簡單、純真的心來面對這世界,我想紛爭與悲劇應該可以減少很多吧! 原來一個人的快樂,不是因為他擁有的多 而是因為他計較的少! 晚餐

『有一次我老公說週三想請十位男性友人來家裡吃飯,因為我學過筵席料理,他問能否招待他們?我一口答應。週日就開車去買了一大堆的海鮮牛肉豬肉蔬菜回家,週一先滷滷味,週二作涼拌菜、把該醃的醃上料使其入味、還搓了一大盤的獅子頭;週三向公司請假一天,早上五點就開始起床工作,除了做菜之外還要打掃房子、佈置餐桌,到了晚間六點,終於一切就緒,餐桌上擺了鮮花、燭台、全套亮晶晶的餐具以及連甜點水果在內的12道菜,我也把自己和老公打扮得端莊得體,坐在沙發上恭候貴客光臨。 但是約定的時間到了,一位客人也沒出現,那晚下大雨、老公說或許是因大雨阻塞了交通。 等到又過了半小時還是沒人出現時,老公終於打了電話去詢問。 掛斷電話、老公像是洩了氣的皮球般跌坐在沙發上,用有氣無力的聲音對我說:「老婆,對不起!我記錯了,請客是下個禮拜三。」 轟的一聲!我眼前的世界陡然爆裂開來,一片片碎片像冰雹般落下打進我心裡,一股很深的寒意從腳底傳遍全身。我想到這四天不眠不休繃緊神經的日子,竟然因為一個如此錯誤的疏忽害我所有的心血努力全然付諸東流。 我想嚎啕大哭卻沒有眼淚,我想破口大罵喉頭卻擠不出一絲聲音,整間房子陷入沉寂… 不知過了多久?兩個孩子下課陸續從外面回來,見氣氛不對立刻躲到房間裡不敢出來。 我和老公一人坐一張沙發彷彿木乃伊沒有動靜,他知道闖了大禍,平日的甜言蜜語打躬作揖都不敢使出來了。 隨著時間過去,我的腦筋逐漸恢復運作。 我開始思索要如何處理? 看他一付待宰羔羊的可憐相,我如果大發雷霆甚至掀了桌子都是應該的,但是對我、對他、對孩子又有什麼好處呢? 我想到那些被處死刑又遭國王特赦的犯人,他們那種死裡逃生的感覺一定是終生難忘的! 是的,我真的很委屈,甚至想到再隔三天一切的辛苦都還要全部再重來一遍,我就渾身起雞皮疙瘩,但是錯誤已發生、傷害已造成,我發脾氣又能挽回什麼? 可是,我卻可以利用這難得的機會表現出我的寬容、我的體諒,我的孩子也會因此學會一個重要的功課。 我在心裡做出了選擇,先對自己微笑稱讚了一下,然後站起來去牽老公的手,用愉悅的聲音說:「Honey,感謝主賜給我們這個機會能全家安靜地享用一頓盛筵,去叫孩子出來吃飯吧!我再把湯菜熱一下。」 我永遠都忘不了老公眼中那一瞬間散發的光芒,深深無可言喻的感激使他抓緊我的手一直聲地說:「好!好!好!老婆,謝謝!老婆,謝謝!」 兩個孩子也迅速換上正式的服裝出來用餐,那天晚上餐桌上氣氛是空前地甜美,老公不斷地為我斟酒挾菜好像我是新娘子,孩子歡喜的也像在吃父母的結婚喜宴一般。 後來老公說下週請客不要我作了,請客人去餐廳吃吧!但我堅持一定要照原訂計畫,讓客人吃我親手作的料理,雖然又再辛苦了一遍,但我知道一切付出都是值得的。』 我心中深有所感:一個該當受責備的人,你放棄責備他的權利;可以跟他算帳、你卻把他的債務一筆勾銷,沒有比這時更能顯出一個人的愛心。 這可能是夫妻之間,可能是朋友之間,可能是與父母,甚至是和同事之間的關係。 當我們願意付出去關愛一個人時, 要道歉,也要道謝; 要認錯,也要改錯; 要體貼,也要體諒; 是寬容,而不是縱容; 是支持,而不是支配; 是慰問,而不是質問; 是彼此交流,而不是凡事交代; 是為對方默默祈求,而不是向對方諸多要求; 這樣,相信我們的家庭會更好,我們的社會,國家也會更美好! 證嚴法師靜思法語:「心平氣和做人處事的修養,有千萬種,但是心平氣和是修養中的修養。」 There are tens of thousands of cultivations for calmness and conduct, but peace of mind is the best cultivation. 分享十分有趣的文章! 作者:張瑞雄/剛退休的台北商業大學校長 〈心眼〉 心眼兒這東西,很難說清楚! 想多了,小心眼! 想少了,没心眼! 一直想,死心眼! 不想吧,缺心眼!...… 這心眼也不知長什麼樣? 昨天遇到個富二代,說自己是什麼集團公司的接班人。 我都忍不住笑出聲了,一個集團算什麼?事業能有多大?我在8歲上小學時, 老師就說我是國家未來的主人翁、三民主義的接班人; 這事我都没向任何人透露過! 因為我深知,做人要低調,一定要有組織紀律觀念。 如今都六十多歲了, 到現在中央也没人來找我談具體怎麼接班, 但我仍然不忘初心,牢記使命。 堅持默默地潛伏在社會底層的老頭子和老太太之中,等待。 内心一直反覆默念那句誓言:時刻準備著! 半個小時前,接到一個陌生電話,對方問我需不需要贷款? 我說要! 對方很高興,問要多少? 我說:就50億! 他問:有抵押品嗎? 我說:有樓! 對方問:哪裡的樓? 我説:圓山大飯店! 對方問:你是什麼人? 我回答說:國家未來的主人! 對方把電話掛了….. 其實,接不接班不重要,快樂心態才重要!金錢地位不重要,睜眼活著最重要!祝大家天天都開心! |

RSS 訂閱

RSS 訂閱