|

昨天下午中國有些直銷的這些企業家,他們要到泰國集會邀請我,我沒有時間去。要我給他們講幾句話,他們提了五個問題,錄一個光碟送給他們。頭一個問題,他們做生意的人,多半都是做飲食、化妝品這類的,做這類生意人多,又想賺錢、又想學佛,怕學佛,人欲望都降低,好像對於賺錢這樁事情就灰心,會不會產生妨礙?問了這些問題。這是什麼?這都不懂,都不了解事實真相。事實真相裡,佛經上講「佛氏門中有求必應」,求財富得財富。這個世間做大官的、發大財的,都是過去生中用佛法修的財富。你命中有多少財富命裡注定的,你想沒有也不行,到時候自然就來了。前些年陳朗居士常到我這兒來聽經,跟我們李嘉誠先生非常好,他是看風水、看相、算命一流,是很難得。告訴我,李嘉誠先生三十歲剛剛到香港來做生意碰到,碰到他就給他看相、給他算命。問李先生,你將來想擁有多少財富你就滿足了?他說李嘉誠告訴他,我有三千萬就滿足了。陳朗告訴他,你命裡頭的財庫是漫出來的,不是平的,漫出來的。就告訴他,你將來是香港首富,不止三千萬!所以李先生一生等於說把他聘作顧問,什麼事情都向他請教。我跟李先生見面是他介紹的。命裡注定的,過去生中修的。 佛教我們怎麼修財富?財布施,愈施愈多,聰明智慧法布施得來的,健康長壽無畏布施得來的,你能修這三種因,你一定得三種果。那佛裡頭的方法,正確的方法,不是邪法。不正當手段得來的財富,都是你命裡有的,你命裡沒有,譬如搶劫,搶人家的,財富搶到手,警察就抓去坐牢去,為什麼?沒有命!搶到手了他還享幾年福,就是說他還是有命,命裡還是有,命裡沒有的不行。這個道理一定搞清楚,這因果的道理,這並不很難懂。所以不可以用不正當的手段,用不正當的手段只有損害。譬如你命裡頭有一百個億,不正當的手段得來的可能打對折,只有五十個億。自己覺得很了不起,其實命裡頭的財庫蝕了一半,缺德。如果你懂得的話,你用自己財產都布施做好事,那一百個億會漲到兩百個億,它提升了。這種道理一般人都懂,為什麼不肯這樣幹法?處處都要佔別人便宜,這個念頭不好,這個念頭缺德,不能這樣做。世間做國家領導人,在過去做帝王至少十世積善積德,修善積德十世他才有這麼大的果報,財富、地位都不是一生一世的,大財富至少五世以上累積得到的效果。可是佛法重智慧,不重財富,財富要沒有智慧,財富會造很多不善的業,所以智慧比財富更高。 佛經上常常教我們,大千世界七寶布施,不如為人講四句偈的功德,為什麼?四句偈會叫人開悟,真正離苦得樂。財富很容易增長別人的貪心,如果運用得不恰當造很多業,他自己並不知道。富貴都容易造業,福享完了怎麼辦?不善的業報會現前,那就會墮落。由此可知,佛教人出離六道輪迴。六道輪迴就沒法子,在這裡頭有升有降。我們聽唐太宗那光碟,有人問他,乾隆現在在哪裡?乾隆的福報大,歷代帝王沒有人能比得過他,做六十年皇帝,做四年太上皇。真的是貴為天子,富有四海,自稱為十全老人,中國歷代這大富大貴首屈一指,沒有任何人能比得上他。唐太宗說,現在他在人道,是個普通平民,在新疆。他沒有墮過三途,他是走過天道,從天上下來,現在是在人道。你看看要緊的還是出三界!所以學佛一定要知道,要成佛、要成菩薩,這才算你得到結果,永遠脫離六道輪迴,這真正智慧。不能搞世間這些玩意! 文摘恭錄—淨土大經科註 (第三四0集) 2012/5/15 檔名:02-037-0340 沒了工作,存款能讓你活多久?沒這 4 個習慣,前途會一片灰暗 2020/11/18 尼格爾.康貝朗 你每個月會存多少錢?調查顯示,很少人覺得自己存款夠多,而且有很多人根本就是月光族。 在美國,2018 年 bankrate.com 的調查指出,介於 18 到 53 歲的人,有 25% 沒有積蓄,無可憑藉;另外 25% 的人,積蓄只夠支付 3 個月的生活開銷。 英國的情況也相去不遠,2018 年史基頓房屋抵押貸款協會(Skipton Building Society)的研究發現,四分之一的成人沒有積蓄,十分之一則是花的比賺的多。金融行為監理總署(Financial Conduct Authority)在 2017 年的調查中發現,全英國有三分之一的人積蓄不到 2000 英鎊(大約 7 萬 2000 台幣)。 存款是累積財富的基石。對很多人來說,尤其是年輕人,存錢絲毫沒有因為時代進步變得比較容易;薪水紋風不動,居住和生活成本逐漸上升,更別提周遭盡是煽動你花錢的誘惑。好消息是。你不用每個月提撥大筆收入來存錢才能改變你的財務狀況,只要養成儲蓄習慣就是具備一種富裕心態,靠著時間的複利效應,你早早提撥的小錢日後都會大有斬獲。 4 習慣,幫你養成儲蓄的心態 質疑儲蓄價值的念頭很容易滋生,尤其是當你為了存下區區小錢而感到手頭拮据。等你讀到本書最後,調整了對於財富的思考模式,自然就會想要存錢。當你了解如何(how)累積財富、要累積什麼樣(what)的財富,以及為什麼(why)要累積財富,就會明白儲蓄的必要。隨著你訂立出自己的財務目標,你也會有更明確的理由來儲蓄。 用影音、音頻吸收一本書!現在加入,解鎖 40 本以上說書影音 1. 薪水入袋就提撥 從小處開始勝過你什麼都不做。現在就養成提撥固定收入的習慣,而不是每個月底看天行事,支付完開銷和帳單才看還剩多少錢可存。反其道而行,薪水一入袋,馬上提撥至少 10% 來儲蓄,將其設定成發薪隔日自動轉存到儲蓄帳戶。根據史基頓房屋抵押貸款協會指出,有 25% 的英國人都這麼做。 你到底應該存多少呢?薪水的 10% 是個起點,你可以依自己的能力盡可能多存一些!只有你清楚自己的基本開銷和必要支出是多少,如果薪水較低,10% 對你而言負擔過重,那就從 5%開始。如果你的薪水還算優渥,就可以(並應該)存下比較高的比例。 2. 把「獎金」存下來 如果你的辛勞讓你在一年內領到多筆獎金,可以考慮把全部或大部分直接存到儲蓄帳戶裡,甚至把一些投進退休年金方案裡。比爾.蓋茲曾在彭博的訪問中回憶說: 不要為了炫耀而買任何東西,沒有人會在乎。 沒有人會阻止你享用新獲取的財富,但假如你已經有車子,為什麼只因為薪資增加就要把它換掉?假如你喜歡現在的房子,為什麼當投資獲利增長時,就要搬到豪宅社區?當你自動想要升級,而且一切都要是最好的時候,危險就來了。 它叫作生活方式的通膨(Lifestyle Creep),意指提高開支和承擔額,以便與增加的薪水相稱。這正是大多數樂透得主會在幾年內就把財富花光的原因。 生活方式和支出的選擇不應該用來反映你的財富和炫富渴望,應該反映自身的需求和價值,如同華倫.巴菲特。據報導,他還是住在 1958 年以 3 萬美元所購置的同一座宅邸裡,開的是 2014 年份的凱迪拉克(Cadillac)XTS。 3. 把「加薪」的部分存起來 聽起來或許太過完美,但當薪資提升,將增額的收入存下來,分毫都不要花掉。例如你每個月的稅後月收是 2800 美元,你獲增 8% 而來到 3024 美元。不要讓額外的 224 美元變成逐月的開支,而是要設定或調整成自動扣款將它轉存進儲蓄帳戶。 假如不然,對於額外的 224 美元,你就會把每一分都開心地花掉。就每個月而言它並不算多,對吧,除非你意識到經過 12 個月後,它將為你帶來額外的 2688 美元,兩年後則是 5376 美元。此刻它正在開始順利累加呢,說不定可以貢獻在你首次購買房產的頭期款上。 同樣地,當你從年終獎金、遺產或不在計畫之列的配息中,賺到意料之外的單筆金錢時,就要全額存下來或投資。 4. 別用購物為自己找安全感 要養成的好習慣是,在出門前把購物清單給寫好。想買不在清單上的任何東西前要讓自己停下,只買你所需要的。聽從華倫.巴菲特的建議: 假如買了不需要的東西,你很快就會把需要的東西給賣掉。 把那些「我一定要第一個去買新款 iPhone」的購買欲降到最低。這通常只是虛榮或缺乏安全感下的購物,而非你生活中需要的東西。不要為了掩飾不安和自卑,而掉進花錢的陷阱。 (本文整理、摘自《有錢人都在做的100件事》,時報出版) 調查|你存的錢算多嗎?40 歲以下平均存款數字出爐!「零存款」比例竟創新高

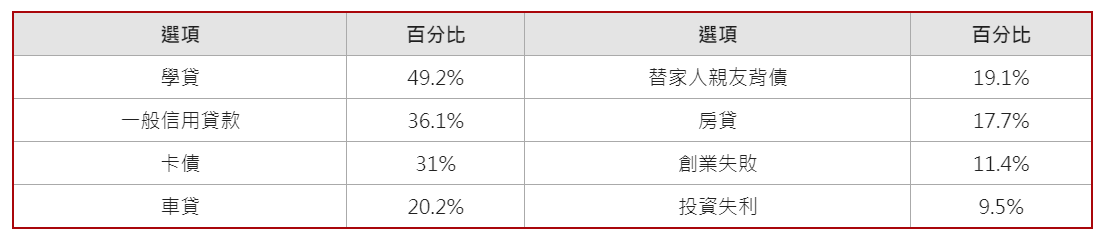

2021/03/26 整理‧撰文 王宥筑 3月 29 日即將迎來青年節,過去一年面對疫情衝擊,青年勞工都過得還好嗎?23 日 yes123 求職網發布一份「青年勞工甘苦談與職場追夢調查」,揭露「青貧族」在存款、收入、工作狀況等方面令人憂心的真相! 三十卻難以而立?青年勞工個人存款僅 13 萬元,近 2 成「零存款」 根據 yes123 求職網調查發現,39 歲(含)以下的勞工「個人名下」的總存款金額創新低!平均只有 13.3 萬元,略少於去年的 13.6 萬元,以及前年的 17 萬元。 其中,存款達到「一百萬元(含)以上」的勞工,僅占 1.4%;甚至有 19.1% 表示,自己「沒有存款(0 元)」,比例破紀錄,高於去年的 17%、前年的 15.4%。假如青年勞工突然失業,有 28.2% 的人透露,自己「完全無法支撐(0 個月)」。 6 成青年勞工有負債:以學貸、貸款、卡債占多數 雪上加霜是,青年勞工不僅存款少,多數還有債務纏身。61.3% 的青年勞工透露,目前自己「有負債」:39.8% 屬於「有負債,而且造成沉重經濟壓力」;21.5% 屬於「有負債,但沒有造成沉重經濟壓力」。 在可複選狀況下,造成青年勞工負債的主因,依序為:「學貸」(49.2%)、「一般信用貸款」(36.1%)、「卡債」(31%)、「車貸」(20.2%),以及「替家人親友背債」(19.1%)、「房貸」(17.7%)、「創業失敗」(11.4%)、「投資失利」(9.5%)。 造成青年勞工負債的主因 選項 百分比 選項 百分比 學貸 49.2% 替家人親友背債 19.1% 一般信用貸款 36.1% 房貸 17.7% 卡債 31% 創業失敗 11.4% 車貸 20.2% 投資失利 9.5% 既然有 6 成青年勞工都負債,那他們的收入狀況,有利於早日擺脫債務嗎?據統計,比起剛進職場時的第一份工作,53.2% 的人表示自己的薪水是「增加的」;29.4% 的人薪水「持平」;但仍有 17.4% 的人薪水反而是「減少的」。 表示自己的薪水增加的人,目前月薪平均比第一份工作多出 9,442 元,假設以 30 歲當基準、出社會 8 年換算,每年月薪約緩步成長 1000 元出頭。在薪水成長幅度緩慢,又背負著債務的壓力下,也難怪青年勞工難有存款! 操勞又迷惘!每日工作 9.4 小時,6 成以上尚未找到職涯方向 在工作投入時間方面,根據 yes123 求職網的調查發現,青年勞工平均「實際日工時」為 9.4 小時;其中在「十小時(含)以上」的,共佔了 41.1%!難怪有高達 73.9% 的人坦言,「會擔心」自己過勞。 除了擔心缺錢,青年勞工還欠缺方向。有高達 68.2% 的青年勞工透露,出社會到現在「尚未找到」職涯方向;其餘 31.8% 屬於「已經找到」的,平均則花了 7.1 年探索。 綜觀前述調查結果,yes123 求職網發言人楊宗斌認為,由於求職無方向感,加上調薪步伐緩慢,以及工時長、過勞等問題,青年勞工除了經濟壓力大,家庭與事業難以兼顧。楊宗斌建議青年勞工們,在進入社會後,針對自己有興趣的職場領域,再去學習新技能,或者考取證照、補強外語能力,累積未來轉行、創業的實力。 資料來源/yes123 求職網 造成青年勞工負債的主因

猶太人從小家庭教育

完完全全扎根於聖經 五個錢罐的教育, 第一個錢罐就是「十一奉獻」, 第二個錢罐是「奉獻」, 而奉獻的動機必須出於愛,而且是甘心樂意,而不是為了獲得回報,或者是得到更多。 第三個錢罐是「儲蓄」,創世記41章約瑟的儲量法則,當有收穫時,一定要有五分之一是儲存, 倘若需要急用錢時,就不會什麼都沒有,好比那七個荒年,因著有儲蓄,唯獨埃及全地有糧食。 第四錢罐是「投資」,投資理財時,不要急著發財,可以透過觀察與學習,步步謹慎,重要的是不要借錢投資。 第五錢罐是「消費」,避免作月光族就要懂得消費預算,如何做消費預算,建立清楚的記帳習慣。 如此一來,什麼罐子的錢用在什麼地方,就會在這樣的循環中,達到意想不到的祝福。 人們通常會在新的一年剛開始時許下「新年新希望」,包括讀十本書、養成運動習慣、減肥十公斤……等,但研究發現只有8%的人在年終時實際達成他們當初所設下的目標。無論如何,在新的一年裡你仍然可以下定決心,試著去改善自己的健康狀態或是財務狀況。

財務管理公司MassMutual認為,改善個人財務狀況對於其身心健康會有正面影響。根據調查發現,有高達七成的美國職場工作者認為「經濟因素」是他們最大的壓力來源,而有超過半數工作者也覺得處理信用卡帳單、繳費、貸款等事情讓人非常困擾。因此《Forbes》撰稿人Janet Berry-Johnson整理了MassMutual建議的五個步驟,幫助職場工作者改善個人財務狀況,進而促進身心健康。 1. 立遺囑調查發現,在45-60歲的壯年人裡有高達六成的美國民眾並未立遺囑。如果你是其中的一員,請把「立遺囑」這件事情列為待辦事項,以確保你身邊所愛的人受到保障。如果你已經立過遺囑了,在此時也可以檢視一下是否有需要修改的部分。 2. 改善信用分數信用分數,也就是依據信用記錄計算而得的分數。延遲付款對個人的信用分數會帶來不小的影響,因此請確保你每月都有按時繳信用卡帳單或其他費用,或是銀行存款中有足夠的餘額能夠扣繳,以免讓你的信用分數大打折扣。 3. 存多花少「量入為出、開源節流」是改善個人財務狀況的基本功。因此,在新的一年你可以衡量自己每個月的基本花費,並試著節省某些不必要的開銷,增加自己每月的儲蓄額度,而較為適當的方式是每年至少將10%的收入存起來! 4. 退休計畫對於退休,美國有針對勞工需求所制定的401(K)退休福利計劃,而你也應該趁機檢視自己的國民或私人保險的費用額度,看看是否有提高或進行修改的必要;目前有許多銀行都提供針對退休之後所做的存款規劃服務,使你在退休之後能夠安享晚年。 5. 準備緊急預備金當你無預警地遭遇失業、重大疾病,或是家中裝潢或修車等需要支付大筆費用的事件時,有了一筆存在戶頭的緊急預備金,能夠幫助你在支付的同時不會影響你原本所設定的財務計畫,不需要解除定期存款或提前退保。畢竟人有旦夕禍福,辦理醫療或終身保險能讓你在重大傷病或是無法工作時,家人不會因為頓失支柱而陷入經濟困境。 參考來源:Forbes 記者蔡靜紋/台北報導

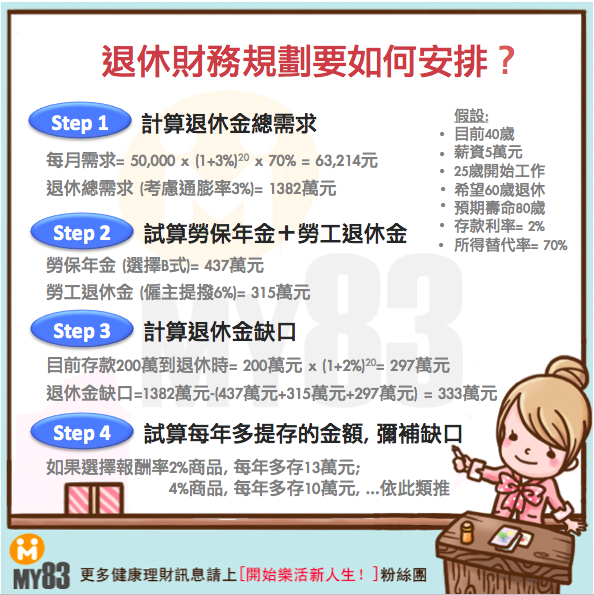

人人都知道要做退休計畫,但你知道有些常見的迷思反而不利執行計畫嗎?瑞士瑞泰人壽總經理包道霖根據該公司對國人退休規劃所做的調查發現,錯誤的認知會影響退休理財規劃的成效,導致退休理想與現實有差異,建議民眾不妨仔細檢查自己是否也陷入坊間常見的迷思裡。 迷思一:天馬行空的退休生活規劃 在規劃退休時,一般人對退休生活常有過度的期盼,想像著常常出國旅遊、沒事做SPA,使得必需準備的退休金一路被喊高到3,000萬元,甚至億元。 事實上,你若現在不是生活奢華的人,退休後也不可能真的太喜歡奢華生活。再者,通常退休後日常生活開銷會滅少,醫療費用則因年齡漸長而增加;若設定過高的退休金目標,反而會使籌措退休金的困難度加大,建議以所得替代率70%為目標即可。 迷思二:想等經濟責任盡完再準備 大部分的上班族在青壯年時只想到為子女準備教育基金或清償房貸,卻忘了提早為自已規劃一份退休金,等到退休日子一天天逼近,才驚覺來已經來不及準備。 包道霖表示,愈早規劃退休,愈能享受時間與複利累積財富的效果。千萬不要以為距離退休還有很長的時間,而忽略提早規劃的重要性。 迷思三:低估通貨膨脹率的效果 儲蓄是想達成理想退休生活的基本方法,但許多人卻傾向以定存累積財富。由於投資理財過度保守,導致資產成長率趕不上通貨膨脹的速度;舉例來說,假設你有100萬元存放在家裡的保險箱,預估每年的通貨膨脹率是2%,今天的100萬元,到明年約值98萬元,連續放上個30年,價值會貶為不到56萬元。 包道霖建議宜採取較積極的投資工具,尤其是距離退休還有一、二十年的人,不妨採用定期定額投資基金、績優股票或投資型保單,只要有適當的投資工具,打敗通膨並不難。 迷思四:高估通貨膨脹率的威力 擔心通膨吃掉你的錢嗎?很多人以為計算通膨要以5%推算,但過去十年,全球經濟較接近通縮,至直近兩年整體景氣翻揚才回升。根據調查,過年十年台灣的平均物價上漲率大概在3%左右,而非一般人以為的5%。建議推算退休金時,應以適當的比率,如2%或3%推算,否則可能造成數字壓力太大,反而降低執行的意願。 迷思五:聽信明牌進行投資 市面上有許多投資理財工具,並不見得適合每一個人。可依據距離退休時間的長短、個人的投資屬性及風險承受度,選擇不同的規劃工具。距退休還有數十年的年輕人,退休金的規劃首重「增值」,年齡愈大、離退休年齡愈近時應偏重「保本」,可考慮全球型基金、年金險、養老險等。 【記者蔡靜紋/台北報導】儘早執行退休計畫,除可減輕準備期間的財務壓力外,專家認為還有兩大額外好處,一是清楚知道人生不同階段的開銷,二是更了解未來該如何節流。 人類壽命愈來愈長,若退休年齡60歲,平均壽命85歲來計算,那麼離開職場後平均仍有二年到30年的漫長退休生活,退休後收入中斷的問題,除了靠國家及雇主提供的退休金之外,個人的退休金要如何準備?要準備多少才夠用?成為退休規劃的重心。 理財專員建議,對於家庭支出估計不能過度簡化;從單身到生兒育女,在不同的人生階段將有不同的開銷,透過這次的計算,可對未來不同階段的生活支出,有更清楚的認知,同時可督促你提早正視人生的問題,以調整適當的退休規劃。 【2006/02/13 經濟日報】 如果你的收入不穩定,還敢自在的玩樂人生嗎?文人DJ劉軒,就是一個敢這麼過的生活高手。

30歲以前的劉軒,曾進了茱莉亞音樂學院又放棄,進哈佛念到可以直升研究所,在當準博士之前竟喊卡,當起背包客流浪各國。這一個走走停停的人生階段,代價超過600萬元,完全由劉軒自己埋單。 30歲後,劉軒回到台灣,做雜誌編輯、當派對DJ、拍電影廣告、主持電台節目、寫書又創作音樂,在作家父親劉墉眼中很「不務正業」。雖然劉軒從不「固定」在一份工作上,也沒有穩定的薪水,卻能在4年前買房置產,今年更完成結婚生女的終身大事,就是靠著5個理財紀律,讓自己和家人可以一起痛快的玩樂人生。 在生活上,劉軒是任性的想怎麼過,就怎麼過;但在金錢上,他卻是時時精算,不亂花錢、不隨便投資。這樣的金錢態度,來自他從小就養成的好習慣。 習慣1》存錢 隨手就存、只進不出 劉軒很小就有一個「會說話」的存錢筒,一投入錢幣,就會有聲光效果,竟因此成為他存錢的動力,更養成「隨手就存錢」的好習慣。直到現在,劉軒還是會隨手將50元硬幣存進特定的存錢筒裡。 有趣的是,小時候的劉軒,存錢的來源就很多元。一個是打工洗車,每次收入多達25美元;另一個是從愛比賽的老爸那兒賺獎金,劉軒表示,劉墉什麼都要比,連衛生紙的捲軸都一根根拿來擺好,當成 保齡球瓶,再用網球丟過去撂倒,輸的人就給贏家錢,只要劉軒一贏到老爸的錢,就「存」到奶奶那兒,而且只進不出,所以存錢的速度很快。 習慣2》記帳 錢快沒了,就想辦法賺 因在8歲就到美國當小留學生,讓劉軒很早就學會自己照顧自己,到了大學後,更懂得自給自足。他用的方法是:收集發票、收據,讓他對於自己的消費,不會到入不敷出的狀況。不管小到買橡皮擦、唱 片還是滷肉飯,大到家具,所有消費的收據都會留下來或記下來,有條不紊地列記在理財軟體Quicken裡,透過Quicken就做好個人財務的管理和檢視,同時還可以查看投資市場的資訊。 後來劉軒考進哈佛,在1年的學費和生活費至少要3萬美元的情況下,當戶頭裡的錢所剩無幾時,就是提醒他該努力打工或創作賺錢的時候了。 事實上,熱愛寫作和音樂的劉軒,從高中開始,就利用課餘時間做翻譯、教鋼琴、當DJ賺外快,求學時期,不但不花家裡的錢,也沒誤了課業。結果,18歲陸續出版個人遊記散文《顫抖的大地》、《屬於那個叛逆的年代》、《尋找自己》等暢銷書,賺到上千萬元的版稅,足夠劉軒念完哈佛大學4年和研究所3年,並將部分餘錢拿去做投資。 習慣3》投資 4分法投資,先求不虧錢 在哈佛大學升上研究所後,自認金錢態度保守的劉軒,在投資市場容易緊張而誤判,於是透過理專進行投資,他在挑理專時就像選醫生,「醫生除了醫病還要醫人,理專除了理財還要會理情緒。」劉軒說。 對於投資,劉軒也有一套規畫,他會將準備要投資的錢,做「4分法」的資產配置:1/4投入高風險、高獲利的美國股票;1/4布局美國穩健配息藍籌股;1/4投資全球區域型基金;1/4放在固定收益的美國債券相關商品。 財務顧問屈立楷表示,對於收入不穩定的人來說,劉軒資產配置相對安全穩健,有獲利時,又能多圓一個夢;但就算市場不好時,虧損也不會傷到本。 習慣4》設定安全水位 行有餘力,才買奢侈品 在念書時,劉軒不靠父母的金錢援助,而靠自己打工存錢,所以他很清楚:賺錢不易,存下來的錢可以花掉,但不能花光,一定要留一些本,才有餘力做夢。 因此,劉軒的存款一定要維持在一個基本水位之上,衡量的標準是,即使完全沒工作收入,單靠存款產生的利息,也能養活自己。像劉軒做投資、四處旅遊的花費,都是用「安全水位」以上多出來的錢來支付。 而在花錢上,劉軒其實很節儉。像當初他從阿拉斯加出發,到英國、南美洲、加拿大,繞了半個地球回到美國,一年時間,他就像許多壯遊的背包客一樣,住過簡陋的青年旅舍,喝過水龍頭流出來的泥水。這一趟流浪,只花了40萬元,卻讓他找到人生定位,非常值得。 除了旅遊,在日常生活中,他還會用Quicken做圖表,精算花費,例如買車養車趕通告不如坐小黃來得划算,外食遠比買菜回家煮來得省錢。如今這個軟體已深植劉軒大腦,每個月可以花多少錢,什麼時候可以放肆享受,什麼時候又要緊縮預算,劉軒精密的算盤隨時可以啟動。 雖然劉軒隨時提醒自己不要當守財奴,但他行有餘力才增加奢侈品消費。他強調,「世界上沒有任何東西是你非買不可的」。尤其在台灣,不需要花很多錢,就可以吃得很好,享受到很多生活樂趣。 習慣5》精明消費 花工夫研究,買下超值屋 但在6年前,劉軒做了人生中最貴的一筆花費決定:買下第一間房子。談到房事,劉軒眼裡盡是甜蜜的滿足,不過他也承認每個月的房貸壓力有點沉重。 趕上SARS風暴期剛過的低點,他利用親朋好友一次團購10戶的談判優勢,把一坪55萬元的預售行情,砍到50萬不到成交。若以目前一坪約80萬元的市價估算,當初不到2,500萬元買下的房子,現在已經增值到近4,000萬元,賺了60%。 幸運買到好房子,並且擔下第一屆管委會主委,劉軒用心把社區經營成好宅,也因為深度接觸,這兩年他開始對房地產投資感到興趣。不過當初支付近500萬元頭期款時,把在台灣累積多年存款全部軋進去的他,還為此動用封存了4年的美國存款,吃老本繳清剩餘的頭期款。所以他表示,會邊看房子,邊存錢,再動手投資。 買房子送給自己之外,劉軒人生第2筆最大單筆支出,就是送給老婆Cardin的70萬元結婚鑽戒。Cardin回憶,劉軒為了要送她這顆獨一無二的婚戒,花了很多時間研究鑽石,讀了大量鑽石的書,而且不斷和Cardin討論鑽石的種種細節。「他就是這樣的人,做一件事之前,會先做很多準備和研究。」Cardin說。 靠著理財好習慣、凡事先做好準備,讓劉軒過自己想過的生活。如今,女兒出生,他也打算把他的金錢習慣傳承下去,為女兒買一個存錢筒,讓她從3歲開始,做家事賺零用錢,鼓勵她把錢存滿,然後「我一定會跟她一起把存錢筒打破」,劉軒想送給女兒最重要的理財觀念是:「存錢是為了有一天去花用它,而不要為了這個撲滿死守住它。」 【延伸閱讀】劉軒邊玩邊賺 做夢不怕沒本錢 8歲~15歲:養成存錢習慣 打工洗車 和父親比賽贏錢 16歲~18歲:自給自足 教鋼琴、拿獎學金、翻譯版稅 19歲~29歲:靠專長賺錢 出版暢銷書 當DJ、音樂創作 累積近千萬,支付生活費及旅費 30歲~33歲:多元收入,月入目標30萬 用「4分法」投資 投入500萬購屋置產 小檔案_劉軒 [ 隱藏 ] 出生:1972年 學歷:哈佛大學心理學博士 經歷:奧美廣告市場分析、《東西男人》(WEMen) 時尚雜誌總編輯 現職:自由工作者 著作:《顫抖的大地》《屬於那個叛逆的年代》《尋找自己》《做書蟲也做玩家》《放任心中一百次的流浪》 |

RSS 訂閱

RSS 訂閱