|

問問自己有哪些長處和價值觀,先去尋找可以貢獻自己才學的地方

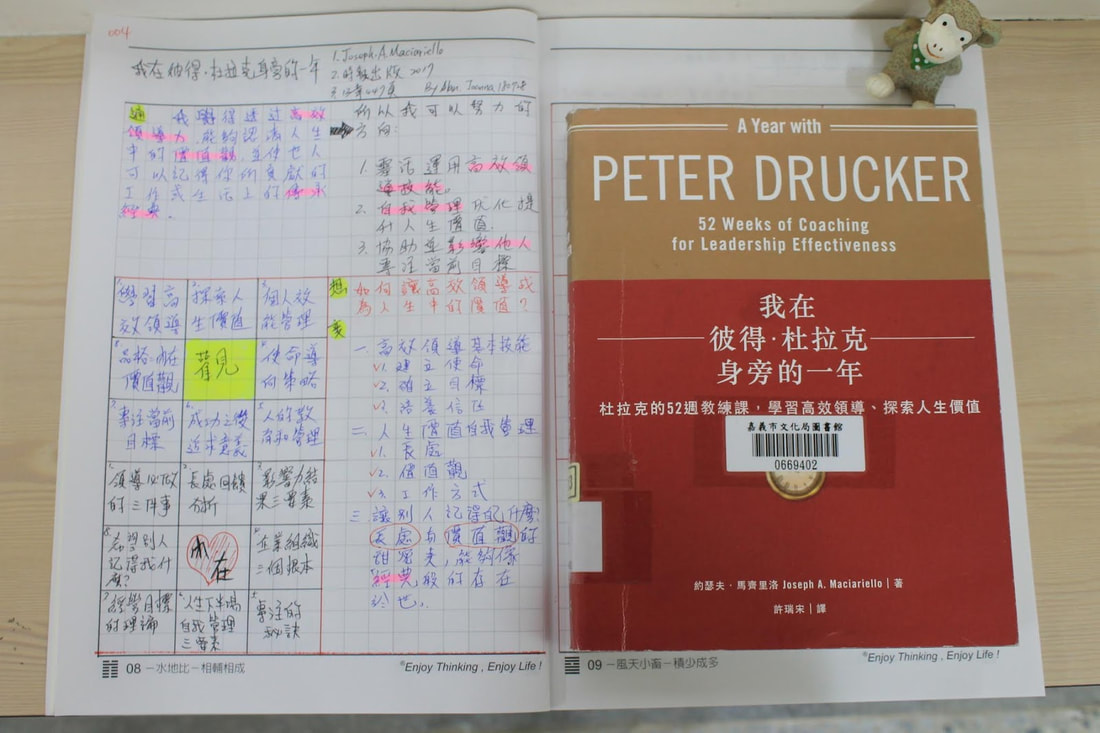

假如有一個機會, 你可以跟隨管理學之父彼得.杜拉克(Peter Drucker)上一年的課,每周一堂,你希望他教你什麼? 曾是杜拉克的學生和工作夥伴的約瑟夫.馬齊里洛(Joseph Maciariello),在《我在彼得.杜拉克身旁的一年》書中, 將杜拉克的書籍、媒體訪談、演講、與企業經理人對談集結,歸納分類出 52 篇,以每周一個主題的形式,組成歷時一年的課程。 給年輕工作者的建議:耐心找尋能做出貢獻的位置 「我該選擇什麼樣的工作?」「這家公司值得我投入嗎?」無論是剛畢業的年輕學子或轉換跑道的工作者,都有過這樣的疑問。 對此,杜拉克建議你稍安勿躁,「多一點耐心。」等你對自己和組織都認識深一點,再想這些問題也不遲, 而且還要進一步思考:你有學到足夠的東西嗎?你的工作對你來說有足夠的挑戰嗎?組織有利用你的長處嗎? 「我希望你在 30 歲的時候是不滿足的。滿足是適合 6 歲的孩子。」杜拉克認為,當你工作了一段時間,如果對現況滿足,就表示你已經停止成長了; 然而,如果你現狀懷有的是負面不滿,則是一種對自己的消耗。 馬齊里洛認為,人們在思考自己的職業生涯時,常會局限在產業、組織或主管風格的框架裡,然而這些提問是無法得到正確解答的,答案也可能隨著時間改變。 你能做的,就是做好「自我管理」的功課, 盤點自己的長處與弱點,了解當自己有機會加入一個組織的時候,如何把自己的長處在這個位置上發揮到最好。 只有先武裝好自己、平日就做好準備,才能在職場上、或脫離職場後,優遊自在。 杜拉克也提醒,隨著人類壽命的延長,一個人的平均工作生涯很可能長達 50 年,但是成功的企業平均只有 30 年的壽命,所以「知識工作者很可能會比雇用他們的組織長壽」。 也許,終其一生你都要思索及找尋:我可以在哪個位置,做出最大的貢獻,發揮最大的影響力? 給管理者的思考:什麼才是最重要的事? 當上高階主管後,你最立即的感受應該是:所有人都想占用你的時間,所有人都希望你給他們一些時間。 所以,杜拉克給高階主管的第一個建議就是,管理你的時間。而高效經理人和一般人的差別就在於,「知道自己有多少時間可以用,以及這些時間去了哪裡。」 馬齊里洛以杜拉克的個人生涯抉擇當例子,引導經理人思考,要以「要事」而非「急事」做為生命中的要務。 杜拉克很長壽,活到 96 歲,馬齊里洛在和杜拉克共事期間,有機會近距離觀察他如何分配時間。 他看到杜拉克在步入老年後,不但婉拒替一些人的著作寫序、不再替大學的各種委員會服務,也幾乎不再收博士生。 「回顧自己的人生,我最大的挫折,是我太常優先處理急事而非要事。結果是我寫了一些有緊急需要的書,教了一些他們當下需要的東西,而不是他們之後5年需要的東西。……不過,這是後見之明。」 要達成有效的時間管理,經理人要不時自問「我必須完成什麼任務」,而不是「我想做什麼」。 經理人在安排工作的時候不能讓自己變成純粹的經理人、管理者,要注意還得要持續當個活躍的專業人士,否則將快速喪失專業的技能。 因此,你需要挪出時間給重要的工作,而這個重要的工作可以幫助你在專業上持續進步,幫助自己、他人發揮長處,這才是你該花的時間。 另外,在管理組織成員,培養接班、訓練員工的思考上,杜拉克則提醒領導者,儘量不要選一個面面俱到的人,也不要找一個像自己的人,而是要找一位能尊重和了解組織傳統,但是又能做自己、有自己優點的人。 因為複製前任的風格和做法,前人的錯誤將永遠無法獲得修正,況且,沒有兩個人是一樣的,試圖複製,可能終將導致失敗收場。 給人生下半場的課題:從追求成功轉而追求意義 職場工作者的一生幾乎都在追求功成名就,你有沒有想過,有一天你退休了,人生還有 20 年、30 年要活,不再有人交付工作給你,你能做什麼? 如果你不想自己的退休生活裡,只有社交、旅行、幫子女帶孩子,而是希望能繼續做出貢獻,你就得及早開始規畫你的人生下半場。 「對自己的職涯非常滿足的人,退休後如果試著追求意義,往往會感到氣餒。」 杜拉克認為,人們需要一種程序,協助職場工作者從「追求成功」轉向「追求意義」。 比方說,很多人在退休後,為了想找點事做,就想到去當志工。 問題是,如果你在 40 歲以前不曾當過、也沒想過當志工,等到年過 60 歲、無事可做才去做,也未必會覺得這件事有趣。 因此,不管你退休後想做什麼,都應該問問自己有哪些長處和價值觀,先去尋找可以貢獻自己才學的地方。 長處管理與自我發展 (嚴長壽演講全文)

不瞞各位,我其實是一個非常平凡的人,連大學都沒讀上,實在沒什麼了不起。但是我在很早的時候就找到了人生的方向,有一個機緣認識自己的優點、了解自己的個性,在工作上證明自己的能力,對自己建立信心。 我這輩子從來沒想到自己會出書,《總裁獅子心》這本書是因為當時應對一群青年朋友演講,獲得很大的迴響,才決定要出的。這個書名也不是我自己取的,而是出版社編輯跟我接觸,覺得我相當符合獅子座的個性,才取了這個名字。我本來覺得這個標題有點太囂張了,編輯卻說:「給年輕人看的書就是要取這種名字!」我就讓他們決定了。 ◎認清自己的侷限 我想跟各位談一談自己人生的「巧遇」。我不是很優秀的學生,功課平平,對讀書總是沒什麼信心。不過我在學校還蠻活躍的,當過樂隊隊長、民謠社社長、童軍團團長,就是考試不太行,死記的能力很差。在臺灣這個環境,讀書考試都是很重要的,當時考不好,倒也不算意料之外。 畢業之後,我本來想當樂隊指揮,但是真正接觸了專業的指揮之後,才發現學生時代我被人家稱讚是很好的指揮,充其量只能算是「雙手隨著音樂起舞」罷了。真正的指揮要能對音樂全盤控制,無論在聽力、節奏感和對音樂的反應能力,都要從小打基礎。所以我認識到自己不是這塊料,覺得這輩子或許只適合欣賞音樂,而不是製造音樂。但是那個時候才決定要考大學,也已經來不及了。既然沒考上大學、家境又不是很好,我就決定先去當兵。 在空軍防炮部隊當了三年兵,給我的人生帶來很大的衝擊。起初從學校到新兵訓練中心,接觸的差不多都是高中畢業的同學,沒有什麼調適的困難。但是當我被調到部隊裡去的時候,發現自己很難跟那些老兵溝通。四十年前,部隊裡很多老兵都是從大陸撤退到臺灣來的,他們的生活習慣跟我非常不一樣,我們卻睡在同一個大通鋪,和他們就只隔著一層蚊帳。有的老兵生活習慣很粗糙,不洗澡的啦、滿嘴酒氣的啦,開口講的都是賭博、喝酒、找女人。當時我還是一個清純的學生,突然來到這樣的環境,真的會有無法調適的感覺。 ◎軍旅生涯的衝擊 被這樣的環境包圍,我自然而然就有了「自我保護」的動作。當我該出操、當班的時候,還是規規矩矩做該做的事,但是當我有自己的空閒的時候,就到花蓮海邊去聽音樂。那時候我們的部隊在花蓮的機場附近守備,我帶了一個裝乾電池的留聲機,有空就到海邊去,躺在沙灘上,望著藍天大海,聽自己的音樂。沒想到這樣的舉動讓那些老兵覺得我很高傲、孤僻、不合群,對我的印象非常壞,我卻完全不曉得。我覺得我已經把該做的事情做好了,剩下的時間當然可以做自己的事情。 有一次,部隊緊急集合,我在海邊聽音樂,其實離部隊只不過兩三百公尺的距離,誰來叫一下就可以了,卻沒有一個人來叫我回去,大家都等著看我出糗,於是我就被罰關禁閉。 各位想想看:一個從來沒犯過錯、剛從學校畢業的年輕人,忽然被抓去「關起來」,那個感覺真的很難受。當我被押到禁閉室,褲帶鞋帶被拿掉,人被推進去之後,鐵門在我身後砰一聲關起來,直到現在,我都還記得那個好殘酷的聲音。 忽然間,你變成一個「犯人」,跟外界阻絕了,我坐到地上,望著那堵牆壁,不禁問自己:「我怎麼會變成這樣?像我這樣一個從來不想冒犯任何人的人,這樣一個循規蹈矩的人,居然會被別人誤會到這種地步?」 在禁閉室裡,我望著牆上許多以前關禁閉的人寫的塗鴉,告訴自己:「我不能再這樣,我不能再把自己關在自以為是的、自我保護的封閉空間裡,我一定要走出來。」眼光放遠,克服逆境我相信許多年輕人碰到這樣的情況,很可能就消沈下去了,我很高興當時選擇了另一條路。我從禁閉室出來之後,剩下兩年八個月的役期,和那些老兵都還是要天天見面,於是我開始去認識他們、瞭解他們。 從這樣的過程,我發現:假如把眼光放遠一點再去看,你會覺得這些人蠻可憐的:他們在臺灣沒有家庭,人生所有的成就感都是在軍中。他的階級比你高,是唯一能贏過你的地方,其他什麼都沒有。他知道他的學識沒有你高、見識沒有你廣,只有權力比你大一點點。這種對權勢、權力的展現,在每個環境都會發生,事實上那只是另外一種從自卑所產生的自我保護,他必須從這裡來肯定自己,因為他全部的世界,就是這個軍中生活。甚至在過年休假的時候,他們都不知道該去誰的家,因為他們都沒有親戚。所以仔細去瞭解,你會發現這些本來看起來很討厭的人,都有一段值得同情的過去。 於是我開始跟那些老兵聊天,談他們的過去、他們的家鄉,有的人談著談著就流下淚了。我發現自己很容易就能幫助他們:比方他們不識字,我可以幫他們寫信,休假回來也常常帶一些家鄉口味的小吃,稍微安慰他們的鄉愁,我還跟他們學家鄉話。漸漸地,他們對我不再有任何敵意,反而打從心底把我看成很重要的、可以溝通的一個 partner。透過這樣的經驗,我重新恢復了信心。 後來在軍中看到許多數饅頭、混日子的新兵,有木匠、有泥水工,他們的生活經驗比較膚淺,當兵純粹是過一天算一天,我也慢慢開始去瞭解他們,帶他們聽古典音樂,一起欣賞舒曼的夢幻曲,和他們談樂理、談樂器,漸漸得到了一群知音,而且他們還把我當成生活上的老師。後來我變成了老兵與新兵之間溝通的橋樑,也和他們都變成了很好的朋友。 還記得有一個兵是做泥水匠的,退伍之後我去工地看他,一下子就找到他了,因為工人做工的時候習慣把音樂開得很大聲,我遠遠就聽到貝多芬第三號交響曲,馬上知道我的朋友在那裡,這件事讓我印象非常深刻。所以我在軍中,從一個被大家誤會成孤僻、不合群的男孩,轉變成大家的好朋友。 記得退伍的時候,部隊裡的老兵和士官長,總共五十幾個人一起請我吃飯,他們說:「阿兵哥退伍,能讓五十幾個老傢伙合起來請客的人,你嚴老大是第一個!」大家都說我出社會之後一定前途無量,我也就抱著這樣的期待,走到了社會上。 ◎第一份工作:送貨小弟 原本我也以為自己應該還可以吧,沒想到出社會之後,整整六個月找不到工作,果然是前途無「亮」,覺得未來黯淡極了。剛退伍的時候,我分析自己的狀況,覺得不大可能繼續讀大學,就算考上大學,家裡的環境也讓我必須半工半讀,所以我決定還是應該直接去做事。 沒想到一直找不到工作,最後還是靠朋友幫忙,才找到一個工作。那位朋友是我的鄰居,在學校裡高我一班。我當兵的這段時間,她在念大學,我退伍的時候,她也畢業了,在美國運通做電腦終端機操作員──三十幾年前,電腦在臺灣還是非常罕見的東西,這在當時是不得了的工作。她跟我說:「我們公司規模還很小,現在就缺一位送貨的傳達,偶爾也要打掃打掃辦公室,不知道你要不要?」簡單地說,就是要找個「小弟」。我想了想,既然找不到事,什麼都可以,總得有個開始吧,於是我就去了。 沒想到這個工作真難做!難的倒不是送貨、打掃這些基層的工作,真正難的是:每天你都要在你以前的同學面前,替她清理字紙簍、收拾桌子上的茶杯、還得替她洗杯子。 當時我不禁問自己:怎麼讀過大學跟沒讀過大學,會有這麼大的差距?我在學校的時候也不覺得自己比人家差呀!為什麼現在我得伺候她?現在回想起來,她真的是我人生中一個非常重要的貴人。因為她讓我體會到:真的已經沒有退路了。這樣的刺激跟對比,讓我必須努力突破現在的狀況,而當時唯一能做的,就是「把工作當成學習」。 ◎別讓自己看不起自己 我決定不要連自己都看不起自己。一般的小弟都是穿T恤牛仔褲加球鞋就到處跑,我卻決定穿西裝褲、皮鞋、打領帶,最起碼讓自己看起來是一個端莊的年輕人。白天工作沒有時間唸書,我就利用晚上勤學英文,重新去讀以前沒有讀好的書。但即使有這樣的學習熱忱,讀書還是不簡單,於是我就跑去找那位同事,請她教我。她說她沒空,我很失望:你是我的同學,為什麼不肯教我?我又去找另外一位同事,問他說:「這個終端機很不錯,你可不可以教我打?」他卻回我:「這個東西很貴的,你弄壞了怎麼辦?」於是我才發現,即使在職場,要學習專業的技能也不是那麼簡單。 有一天,我終於覺悟了。下午五點鐘,我照例要去收拾同事的字紙簍,就在收垃圾的時候,我想到:「假如必須要從人家喜歡的、正在做的事情去學習,我大概沒有機會。也許對我最好的學習,就是從人家不喜歡做的事情學起。」 也許我就是做一個收垃圾的,也能從這些垃圾學到一些東西。所以我所謂的「垃圾桶哲學」,就是寧願像一個收垃圾的人一樣,去做一些別人不願意做的事情。我知道只要「有機會去做」,就是一種學習。不放過每次學習機會思考轉了個彎之後,真是豁然開朗。我能夠完全接受那些原來不想做的事情,別人叫我做事,我都非常高興,因為又有了一次學習的機會。 到了五點半,有的人趕著下班,手上的事情做不完,我就說:「你教我,我幫你做,你可以早點下班。」我曾經替同事撥過一支兩三個小時都打不通的電話、也曾經替一大疊五百張傳票蓋章,不久便漸漸發現我很受歡迎,因為同事都覺得我「很好欺負」,什麼事情丟過來,我都願意做。 但是我把它當成一個學習的環境,而且當你真的去做的時候,會發現其實沒有想像中那麼困難。從這樣的哲學出發,我的學習領域變得非常開闊。我每天都要在辦公室待到晚上十點、十點半左右,但是我很樂意,因為它給我一個真正學習的環境。也因為這樣,我在毫無準備的情況下,無意間被我的老闆發現公司裡有這樣一個認真的員工,也無意間被隔壁辦公室的老闆發現我在用功。 當時辦公室的隔壁是環球航空,他們的總經理經常也留到很晚,我常常會在盥洗室遇到他。有一天他就問我是做什麼的,我說我是傳達。他又問:「每天看你留到很晚,你都在學什麼?」我說:「我在學航空公司票務。」他馬上說:「我們現在需要一個junior ticketing clerk,要到夏威夷或倫敦的票務中心去受訓,你有沒有興趣?」他說受訓回來可以有六千塊的月薪,而我當時的月薪只有兩千塊。 在那個出國還很困難的年代,對一個年輕人來講,可以出國受訓、又有這麼高的薪水,許多人大概都會被吸引,決定要去吧。我跟他說:「你給我一點時間,讓我想一想。」那天回家,整夜睡不著,覺得忽然要面臨一個好大的抉擇。但是我很仔細地檢討自己,發現那位總經理雖然認為我的英文還可以,我卻覺得自己沒有那麼好,還有很大的成長空間。此外,我也覺得現在這份工作還有很多可以學習的地方。最後我還是跟他說:「我並不覺得自己可以勝任這樣的工作。」,婉轉拒絕了。 ◎懂得判斷每次「機會」 重複這段故事,主要是想跟各位說:在生命過程中,你會被給予很多機會,但是有的時候,「機會」會變成一條不歸路。當你做到超越自己能力所及的事情,要再回頭,往往已經回不來、下不來了,反而創造出更多的失望。所以我必須要讓自己的每一步都踏得更扎實,而回絕了那個機會,回到原來的工作。 很幸運地,半年後我的老闆就派我去當機場代表,接待國外來的團體,讓我有機會接觸到更多外界的事物。當時我看到許多領隊帶團到世界各地旅遊,非常嚮往,於是我又有了新的目標,就是做一個tourescort(導遊)。在這樣的過程裡,我始終都有一個努力的目標,這是我非常幸運的地方。在人生的際遇中,你隨時會碰到各種機會,有很好的工作等你去做,但是最重要的還是:你必須先真正地認識自己。我是在無意間發掘了自己的缺點與優點,也瞭解到我很喜歡「服務」這個行業,很喜歡跟人接觸,所以我選擇留在這個行業繼續成長、繼續發展。 接下來,我在美國運通歷練了許多職務,從機場代表做到總務。在做總務的時候,有一次公司要採購一批非常昂貴的計算機,當時講好要全新品,因為有許多公司會拿整理過的二手機來湊數。 機器還沒來的時候,廠商塞給我一個信封,說:「你辛苦了,去買杯咖啡喝!」然後人就跑了,我打開一看,裡面是八千塊!要再去追,廠商已經不見了。我不知道該怎麼辦,只好把信封交給總經理,跟他說了這件事。 過了幾天機器送來,發現裡面還是有二手貨,我堅持要廠商換新貨,他很不高興,後來透過別的管道跟總經理說:「你們公司有個姓嚴的,不但主動跟廠商要佣金,還找廠商的麻煩!」各位想想,我要是拿了那筆錢,豈不是就踏入了陷阱?現在的我恐怕也不會是這個樣子了。 ◎提防生命中的陷阱 這些及時給我的警惕,更加讓我相信:人生中的許多「機會」都不足以影響你的意願,因為它們隨時可能變成「不歸路」。人不可能不受到誘惑,我比較幸運的是,在還很年輕清純的時候,就接受了這麼一個考驗。要是再過幾年,接觸的人事更複雜、更世故,事情或許就會有變化了。正因為很早就碰到了這樣的事情,讓我對這類的陷阱與危機更加提防,也讓我在接下來的工作表現得更認真。 我在美國運通待了八年半,在前面的四五年,幾乎每半年就被升遷到新的工作。但是我必須特別強調:當時的背景跟現在不一樣,那個不必讀大學也可以突飛猛進的機會,在今天這個環境已經不太可能出現了,現在的環境競爭遠比當時激烈。 二、三十幾年前,臺灣還是一個急速成長的環境,美國運通這麼大的組織,在我加入的時候只有七個人,在我升到總經理的時候是二十幾個人,到我離開的時候也才四十幾個人,而現在美國運通已經是五百人的公司了。假如過去的那個我踏入現在這個公司,我不覺得會出現同樣的結果。 在一個五百人的組織裡,無論你的表現有多麼突出,都不可能像在七個人的組織那樣很快被肯定。尤其當公司迅速成長的時候,也會創造出許多機會。假如公司對你有信心,與其找外面的人,當然不如優先用自己人。所以總歸一句話,當時真的是「時勢造英雄」。 ◎「英雄造時勢」的時代 現在不一樣了,現在是一個「英雄造時勢」的時代。在這樣高度競爭的環境,所有的企業都在縮減、裁員、效率化,而企業吸收資訊的學習方式又是那麼寬廣、多樣,一個年輕人要靠自己摸索學習,已經不容易成功了。現在必須要靠很多有經驗的人,無論是學校老師或者社會人士,幫你整理出所有學習的內容,才有可能創造出學習的捷徑。在這個環境下,「讀書」絕對是最快的學習捷徑。後來,我已經在美國運通主管許多業務,當時美國運通在臺灣的業績已經有四五年都沒有突破,主要是因為他們沿用美國的那一套做法,比臺灣市場所能接受的程度早了太多。 我在公司接受了四五年的訓練,又是本土出身,所以瞭解問題所在,於是向公司提出建議,認為應該做一些大幅度的改變。那時候我的老外主管還很猶豫,我就威脅他說:「你不讓我這樣做,我就要辭職了!」他深怕我離開,就答應了我的提議。沒想到那些做法真的讓公司轉虧為盈,美國總公司就把我的老外主管調走,讓我接他的位置,成為美國運通有史以來第一個亞洲本地出身的總經理,那時候我才二十八歲。 ◎預測十三個月 當時整個公司只有二十幾個人,我這麼年輕就當上總經理,最大的意義既不是升遷到哪個位子、也不是待遇有多好,而是我有機會到世界各地去開會、必須對總公司提出許多計畫。 美國運通對主管的要求是「遠見」,他不要你去操心下一個月的營運,他要你思考的是十三個月到五年以內會發生什麼事、你又有哪些因應計畫。 當時有一個「預測十三個月」的要求:假使現在是五月,你必須預測明年六月的業務。這樣的訓練使主管在面對變化的時候,不會手足無措,這才是我真正獲得的機會和歷練。我後來在面對事情的時候,不會只看眼前,而會看得更寬、更廣,就是在這段時間學到的。 在美國運通的八年半,是我學習的過程;到了亞都飯店之後,則讓我有了實現理念的機會。亞都飯店當年是美國運通的房東,那時候臺灣還沒有很多旅館,亞都的董事長想建旅館,就來請教我。我看了他建飯店的計畫,覺得不大好,就建議他找國際的管理人才。沒想到當時政府鼓勵興建旅館,有十幾家飯店同時都在興建,許多國際管理人才看了亞都的地點和環境,都覺得比不上別人,就回絕了他的邀請。發生這種狀況,我也很過意不去,因為當初是我建議他找人的。於是幾乎在他半強迫的情況下,答應過去幫忙管理這個旅館。 沒想到我這麼一個從來沒管過旅館的人,也把亞都管得還不錯,不僅替臺灣旅館業創造出新的方向,也讓亞都在後來的十幾年,都是臺灣旅館業的領導者。這要感謝我在美國運通受的訓練,讓我能夠從顧客的期待中,找到他們需要的服務。 ◎爭取明天的客戶 我到了亞都飯店之後,發現它和十幾家競爭對手比起來,地點和環境都不好。我該怎麼讓這家條件並不理想的旅館,變成成功的產品?當時臺灣大部分產品的規劃和包裝,都是模仿以前成功的例子,我卻用了一個從美國運通領悟到的新觀念:「不要只看今天的客戶,要看明天的客戶。」 那時候到臺灣住旅館的客戶大概有80%是觀光,只有20%是商務。但是我研判臺灣經濟會持續成長,商務客戶20%的比例一定還有成長的空間。換句話說,未來會有更多做生意的人到臺灣來,然而當時卻沒有專為生意人準備的旅館。 有了這樣的觀察,我決定把亞都包裝成「專為商務人士服務」的飯店。當時許多人看到做旅館很好,就蓋一間想要爭取所有顧客的旅館;我卻剛好相反,只專心經營一種特定的客人,並且仔細研究他們期待的是什麼。 我發現來觀光的客人和做生意的客人,對旅館的期待是不一樣的:觀光的客人往往是一整個團一起,心情很高興,他們多半會期待一個又大又熱鬧的地方,最好有得吃也有得玩。可是商務的客人卻不是這樣:他可能已經來過臺灣三十次,每次都是來驗貨,即使不想也還是得來,他的表情可能是愁眉苦臉的。加上遠離家鄉,他的心情往往也很寂寞。 ◎讓旅館不像旅館 所以我分析出商務客戶需要兩項東西:首先是一個「離開家的家」,因為他們離家很寂寞,我必須創造一個像「家」的環境;其次是一個「離開辦公室的辦公室」,比方說他在公司有幫忙打字、接電話的秘書,到了旅館卻必須一切自己動手,我必須創造一個像辦公室的環境。 我相信,假如能滿足這兩項需求,就可以推出一項成功的產品。當時我做的第一個包裝,就是找一位從來沒設計過旅館的人,把亞都全部做成「非旅館」的設計。 比方我認為旅館的櫃檯是個非常「冷」的東西,會讓飯店員工覺得「你需要服務就得過來找我,我被鎖在這堵矮牆後面,沒法過去。」這是一項負面的服務訊息。要創造像「家」一樣的環境,就得要有「主動去關懷」的心情。於是我把櫃檯拿掉,改成兩副桌椅,客人來的時候,你可以先迎上前去握手,再請他坐下來辦報到手續。我認為要讓客人感到「被重視」,最重要的就是記住他的名字。 於是我設計了一套流程,當飯店代表去機場接了客人、送他們上車之後,馬上打電話回飯店通報:「現在二號車要回飯店,坐左邊的是Mr. Smith、坐右邊的是Mr. Johnson。」我們的守門人就會把名字背下來,車子來的時候,他就會說:「歡迎光臨,Mr. Johnson!歡迎回來,Mr. Smith!」雖然只是短短的幾步路,客人在門口就被叫出自己的名字,和進了旅館才被員工「發現」自己的名字,感覺是非常不一樣的。 我也把這一套方法運用在接電話的工作。總機把每個房間的客人名字都寫在白板上,電話轉接過去的時候,只要看一眼,就叫得出每一位客人的名字。如此一來,他們都覺得很親切,這就跨越了一個服務上的心理障礙。你不要以為叫一聲短短的名字沒什麼了不起,這樣一個小小的動作,會讓客人覺得「我在乎你」,這個訊息是非常重要的。 ◎提前滿足顧客的期待 所以「人性化」的服務是非常重要的。各位一定要記住:無論你有多大的本事,都還是得透過別人來完成。在工作的過程中,你一定會與人接觸,所以「溝通」是非常要緊的事。我在要求員工叫顧客的名字之後,獲得出乎意料的迴響,於是再進一步鼓勵他們去發掘客戶的需求。 員工到每個樓層去記錄顧客有哪些特殊需求,下一次他再來的時候,桌子喜歡擺的位置、衣架的種類,這些細節我們都可以幫他做到。 於是顧客就會覺得,除了每個人都有的服務之外,他還享受了額外的、專門為了他而做的服務,他覺得你不僅「知道我是誰」,也知道「我要什麼」。所以我們這個行業最重要的服務理念,簡單地說,就是「如何更體貼地把顧客的期待表現出來」。在這個行業,我找到了自己的發展方向,也獲得一些成就。 在這個過程裡,我體會到:自己或許仍然是一個不大會讀書、考試的人,但是我卻因為無意間發現了可以發揮的長處,而掌握了人生的方向。所以我還是要強調,「認識自己」比什麼都重要。只有在認識自己之後,做分析、跟別人交談,最後所下的判斷才會正確。 ◎「認識自己」最重要 在這麼多年的工作經驗中,我有一件事情可以確定:人的個性是很難被改變的。有的人天生適合做服務業,有的人個性就是不適合。經過努力,他或許可以做得比現在好一點,但是個性終究還是不合。如果這個社會的每個人都只懂單向思考,那會是很大的危機,因為這個社會需要各種正反個性的人來平衡,隨時從不同的角度去看事情、找出問題。一個國家假如只有執政黨、沒有反對黨,這個政府一定會有危險。所以在面對事情的時候,每個人也都應該認識自己所扮演的角色。 一個服務性的人,要能懂得體貼、關懷別人,甚至遷就別人。而慣於反向思考的人,可能會是一個很好的挑剔者、批評者,卻不見得是一個適合的服務者。比方說一個傾向於服務性的人,要是做了財務稽查,他可能會覺得每個人都很好,對所有人都絕對相信,最後不見得會把工作做好。而一個慣於負面思考的人,看到每個人都先預設有問題,或許反而最適合這份工作。每個工作都有可以發揮的空間,但是在投入這項工作之前,你一定要先認識自己的能力,並且了解自己的瓶頸,才能充分開發自己的潛能。 服務業和生產事業有一個非常明顯的不同。拿裕隆汽車來講,一個裝配線上的工人,它在裝配的時候心情好不好,對這輛車的品質影響不大。可是在旅館裡,好幾百個員工,每一個人都是你的「產品」。如果有哪一個員工用晚娘面孔對你,就會害你今天吃不下飯。所以服務這個行業,每一個 process都非常重要,每一個人都代表著非常重要的力量。 要是一個組織裡面「負面成份」的人居多,就會無法突破,所以服務業找人的時候,一定要在性格和個性上選對對象。各位若能瞭解自己的個性、也瞭解不同行業的需求,在安排未來工作的時候,自然會有比較正確的體認。 在我的同學之中,有很多人念大學是「選校不選系」,結果在自己不喜歡的科系浪費了很長的時間,充滿挫折。我在協助籌備高雄餐旅學校之後,發現有許多念完了大學的人又來讀餐旅學校,我認為這不僅是教育資源的浪費,也是個人的浪費。花了這麼多年,才發現你念的不是自己真正要的東西,這是多大的遺憾!所以如何及早認識自己、找到自己的方向,實在非常重要。 ◎當導遊的體認 我這輩子做過很多事情,其中成就感最大的,都跟賺錢沒什麼關係。我曾經當過旅行團的領隊,帶一群群的歐吉桑和歐巴桑去歐洲玩。 在去之前,我都會先研讀當地的歷史、地理和人文資料,然後在遊覽車上跟他們講故事。像到薩爾茲堡我就講莫扎特的音樂,到羅馬我就講凱撒大帝遇刺的傳奇。在西班牙的戈雅美術館,我一幅幅畫講解,原本逛五分鐘就想走的歐吉桑,竟然跟著我看了一個半鐘頭。此外我也教他們幾句簡單的英文,那些歐巴桑後來都敢自己開口向旅館的服務員拿鑰匙,這些都讓我有莫大的成就感。 當時很多當領隊的人都會帶團去買鑽戒、手錶,拿回扣賺錢;我卻教我的團員買東西記得貨比三家,結果在回國的時候,我的同事都口袋鼓鼓,只有我什麼也沒賺到,可是我的團員都叫我「嚴老師」──我變成一個沒上過大學的老師,其他的領隊卻永遠被叫「眼鏡仔」,整天幫大家拎箱子,沒有人尊敬他。 ◎靠「內涵」受到尊敬 在美國運通工作的時候,我去參加他們的世界經理會議,是全場唯一的黃種人。當時我的壓力很大,深怕被別人看不起。在那個場合我有很強的自卑感,因為所有人個頭都比我高、英文都比我好。後來大家坐下來聊天的時候,我沒有什麼話題可講,因為我的英文只能談工作的事情,他們講的藝術、戲劇,我都不懂。這時候我才發現:要讓人家看得起你,關鍵不在膚色、體型、或者你口袋裡有多少錢,而是「內涵」。於是我去瞭解藝術領域的種種,慢慢發現我也蠻受歡迎的,大家對中國的文化、藝術、美食都很有興趣。只要有內涵,別人自然就會尊敬你。 當亞都的業務漸漸穩定下來,我就很急切地開始進行海外推廣的工作。我一直覺得,做旅館不應該只是等客人來、然後賺他們的錢而已;做旅館有個更大的使命,就是接待國際上的客人、並且讓他們認識臺灣、肯定在臺灣的中國人。我配合觀光局的活動,帶著廚師、藝術家、還有故宮的工作人員,參加世界各地的旅展,從柏林、倫敦到澳洲,有時候甚至把本職都擱在一旁,這也讓我非常有成就感。 ◎設法提升臺灣的國際地位 當然我也瞭解,假如只會在國際上宣傳、自己卻做不好,還是沒有用的,所以我後來也開始在國內進行類似的工作,鼓吹臺灣辦國際會議,邀請更多國家的朋友到臺灣來開會。 十幾年前,臺北剛剛成立國際會議中心的時候,既沒有推廣的預算、也沒有規劃的團隊,變成僅僅是一個設施的提供者,每年只有二、三十個國際會議在這裡舉行,即使到現在,每年也只有四十幾個。 新加坡的國際會議中心成立時間比臺北還晚一年,但是他們成立了「國際會議推廣局」,極力爭取各式各樣的會議到新加坡召開,提供機票優惠、甚至免費場地,讓世界上各領域最頂尖的人才都到新加坡來,這對新加坡的國際地位提升有非常大的幫助。 現在,每年平均有六百多場國際會議在新加坡舉行,還成立了第二個國際會議中心,而臺灣還停滯在每年不到一百場的規模。各位想想看,先不要講加入聯合國,要是每年能舉辦這麼多場非政治性的國際會議,就可以讓更多人認識我們的國家、瞭解我們的環境。 所以我始終覺得,要突破現狀,一定可以透過別的管道達到相同的效果。我一直在想的,就是怎樣可以在自己的工作崗位上,做更多的發揮,尋求更多人的肯定。 ◎從根本改變對工作的看法 我常常要從「心靈」的層面,去改變員工對自己工作的看法。餐廳裡最不起眼的通常有兩種工作:端盤子的服務生和廚房裡的廚師。他們始終都不覺得自己的工作有多高尚,所以廚師往往穿得很邋遢、態度很兇,他不覺得自己需要包裝、需要禮貌。 端菜的同仁則是覺得自己做這份工作很委屈,總是沒有笑臉。我跟端菜的同仁說:「如果你只是把自己看成一個端菜員、一個點菜員,你不會看得起自己;可是如果你把自己看成顧客的『餐飲顧問』,對廚房菜色的特點、顧客的習性與品味都能有充分的掌握,替每桌客人都能設計一份獨一無二的菜單,不僅你會覺得自己很了不起,顧客也會對你刮目相看,並且很依賴你的決定,因為你比他更瞭解這個餐廳的特色。」假如一個薪水微薄的服務生能用這樣的心情面對自己,他會有很大的成就感。 廚師也是一樣。廚師最常見的觀念就是:「師父怎麼教,我就怎麼做。」所以他們通常不接受客人的挑剔,比方有人抱怨太鹹、或者魚不新鮮,他就會說:「這個人懂不懂啊,我吃都好得很!哪裡不好?」他們的直接反應就是自衛,因為在他們的觀念裡,所謂「專業」就是「標準化」,是不能被改變的。 但事實上,各地吃東西習慣的濃淡輕重,本來就有很大的差異,所以「吃的習慣」是因應顧客的需求而不斷在改變的。一個好廚師要學的第一件事,就是要知道「每個人的味覺都是不一樣的」。我們的工作不是要給他一個標準模式,而是設法迎合每位顧客個人的飲食習慣。 從這個角度去看,就豁然開朗了。我很鼓勵廚師去和客人打招呼,這在傳統的廚師是做不到的,萬一被客人嫌,他會覺得面子掛不住。然而一旦能跨出這一步,接受客人的意見,就是學習與成長的開始。逆境更能獲得成長所以無論在什麼樣的就業環境裡,當身邊一切都一帆風順的時候,你也沒什麼了不起,不過就是許多工作者其中的一個罷了,沒什麼特色。反之如果你面對的是一個充滿挑戰的環境,反而能學習更多。所以不一定要堅持「最好的環境,才是最能發揮的環境」──克服挑戰、同時考慮許多正面與負面的因素,往往能讓自己進步更快、學到更多。 我相信年輕的朋友都知道自己的優點在哪裡,但更重要的是,你也要知道自己的缺點何在。當你面對挑戰、碰到困難,問問自己值不值得付出這些代價?假如值得,那就設法讓自己通過這道挑戰。我相信天下沒有哪一個服務業的員工,從面對第一個客人直到最後一個客人,情緒都能保持一致。克服這樣的情緒起伏,就是對自己的挑戰,我相信在其他行業,也是如此。 ◎服務業四大準則 我在亞都的時候,曾經列舉四項服務業最重要的準則,是每位員工都要打從心底去體認的基本理念: 一、每個員工都是主人 也就是說,要讓客人在接觸第一線員工的時候,就像受到主人親自接待一樣。服務業的組織就像一座倒金字塔,最先接觸到顧客的往往不是真正的老闆,而是許許多多的一般員工,一定要讓他們能以「做主人」的心情,去接觸、服務顧客。當然,要做到這一點,也要同時充分授權給第一線。 二、尊重每個顧客的獨特性 以剛剛我舉廚師的例子而言,顧客的要求不一定是「對」的,但是他一定會有自己的偏好(preference)。你要去迎合他的偏好,才是成功的服務。假如你堅持自己才是對的,去跟客人爭輸贏,即使你爭贏了,最後輸的還是自己。 三、「好」的服務是「有求必應」的服務,但「卓越」的服務,是能夠「想在顧客前面」的服務。真正體貼的服務,是在顧客還沒有提出要求之前,就預先替他設想周到。 四、絕不輕易說「不」 在這個行業裡,無論遇到任何事情,都不能斷然拒絕,而要婉轉地讓客人設法體認。有時候客人提出的要求實在難以實現,你千萬不能說:「公司規定不可以」或者「我做不到」;而要讓對方感受到你願意幫忙的誠意,顧客才能比較容易地接受這個事實。其中需要許多技巧和耐性,都要自己慢慢體會。 ◎接受挫折,邁向成熟 我的一生非常幸運,有許多機會接受挑戰。直到現在,我仍然願意接受人生中的挑戰,儘管我知道並不是每件事都做得到,仍然願意去嘗試。因為每一次嘗試的過程,都是最好的學習。各位一定要讓自己有「不斷接受挫折」的勇氣,它往往就是讓你邁向成熟的關鍵。當然在「事不可為」的時候要知道急流勇退,免得無法招架;但是面對問題的時候,一定要有「沒有任何事情會一帆風順」的心理準備。 我一直都以「服務」作為我的人生觀,儘管聽起來像一句口號,我卻相信這個社會需要更多的「發光體」,不需要太多的「反光體」。臺灣在短短數十年就從貧窮走向富裕,回顧歷史,近百年來,兩岸的中國人一直沒有過什麼好日子,臺灣在這麼短的時間就創造出這麼富裕的環境,是很明顯的成就。但是物質上的成就是不是就代表一切呢?相信不是。 在經濟起飛的過程中,大家因為窮怕了,一開始累積的一定是物質的成就,有機會就要存錢、買房子,這都是可以理解的。 然而當物質累積到一定程度的時候,這種慾望就變成了「貪婪」,最後大家都要靠滿天星、鑽戒之類的有形物質來證明自己的成就,這和政治人物一定要靠扯斷麥克風來表示自己的權力一樣,都是另一種形式的擴張,是「暴發戶」式的行為。我們在政治、經濟、甚至宗教的層面上,都看到許多這樣的現象。 ◎自許當「發光體」 不管我們有多少成就,擁有多少鑽戒、汽車、保鑣、聚光燈,都只能算是「反光體」,必須靠外在的光源來證明自己。我認為這個社會應該鼓勵更多的「發光體」,也就是能讓自己照亮別人的人。他可以是一個獻身山地教育的小學老師,也可以是一個熱心公益的社會工作者,或者一個數十年來默默收容棄嬰的外國傳教士。我認識一群廚師,他們每星期輪流到桃園少年看守所去教年輕人燒菜,把自己最珍貴的絕活貢獻給這群孩子,讓他們以後有謀生的技能。其中一位廚師的鄰居剛好是計程車司機,知道了這樣的事情,非常感動,主動答應每星期免費載他到桃園。 各位想想看:這樣的心意不僅影響了許多接受幫助的少年,也影響了他身邊的人,讓愈來愈多的人願意投身這樣的服務,他們都是「發光體」。我們需要的,就是更多這樣的人,願意在自己的能力範圍內,付出、貢獻給這個社會。 ◎撿海星的小女孩 最後,我想講個自己一直很喜歡的故事。 一天黃昏,在澳洲的海灘,有位老先生拄著拐杖散步,遇到一位小女孩。他看到這位小女孩不斷撿起沙灘上的東西往海裡扔,不禁好奇地問道:「小妹妹,妳在打水漂嗎?」小女孩說:「不是,我看到沙灘上有好多海星,明天一早太陽出來,它們都會被晒死,我覺得那樣太可憐,所以把它們送回海裡去。」 這位老人已經看盡人生百態,不禁莞爾。他說:「小妹妹妳別傻了,這條海岸有多長、海星有多少,憑妳一個人,怎麼可能救活所有的海星呢?」 小女孩又默默撿起一隻海星,丟向海中,然後說:「老公公,我知道我不可能救活所有的海星,但是我知道當我撿起這一隻海星、丟進海裡的時候,我已經改變了『牠』的命運。」 各位朋友,讓我們都來做這個社會的「發光體」吧! 四種人際風格的優缺點

駕馭型(控制主導) 這類型人員的內在哲學是,一切以行動為導向,希望迅速完成任務,渴望獲得成就感與明確的進度。其特質則是主導欲強、自信、有說服力、熱切、富冒險心、以及強制力。然而,當表現過當時,往往會流露出自負、缺乏耐性、操控他人、堅持己見,並且讓人覺得壓力沈重等。 價值取向是「被看成是一個主動而有能力的人」,優點是反應快、自信、求變、遇事質疑、強而有力、有競爭性、富冒險精神、堅持且急切,但這些優點過度發揮時,則出現善衝動、沒定性、脅迫、好爭辯、賭性強、沒耐性。 分析型(保守穩定) 這類型人員的人生哲學是態度謹慎,講求系統、邏輯與步驟,凡事都要以既有的資源為基礎,評估過所有風險與可能性之後,才會採取行動,期使發揮最大效用。這類人生性務實、保守、堅定且考慮周詳,然而一旦過猶不及,則會淪於固執、裹足不前、不知變通、缺乏創造力與創新等。 價值取向是「被看成是客觀而合理的人」,優點是堅韌、踏實、善於盤算、保留、講求事實、有原則、周全、做事講求方法、具有分析能力且穩健,相對缺點是墨守成規、缺乏想像力、吝嗇、難溝通、易受限於資料、固執、學究式的苦心勞神、挑剔及過分小心。 平易型(友善付出) 這類型人員的生活哲學是以無比認真的工作態度,來證明自己的價值,其特質為替人著想、樂於助人、迅速回應他人的指示與要求、信任、誠信、理想化等。每一個長處都有其相對應的缺點。例如,替人設想可能會變成自我否定;信任可能會淪於輕信他人;理想化則可能流於不切實際等。 價值取向是「被看作是一個有回報和有價值的人」,優點是為他人著想、理想化、謙虛、信賴、忠誠、接受性強、追求卓越、合作。但當這些優點過度發揮時,就會相對出現否定自己、空想、輕信、愚忠、被動、過度投入、完美主義者盲從等特點。 表現型(熱情彈性) 這類型人員非常重視人際關係和主流價值,在意自己是否為人所喜歡,以及是否與他人建立和諧關係。因此,他們善於發掘別人的感覺、需要和慾望,而且會嘗試去滿足這些需求。 儘管他們常會被認為適應性強、熱忱、善於應對、彈性和富創意,但也可能變成前後不一致、缺乏定見、阿諛奉承,甚至於漫無目標等。 價值取向是「被看成一個讓人欣賞和受歡迎的人」,優點是善於變通、有實驗精神、善於應對、熱忱、機敏、適應力強、擅長交際、優秀的談判者、具幽默感,相對缺點是前後不一致、漫無目標、阿諛奉承、過於遷就、沒有定見、易妥協、輕佻。 獨一無二

在日本,有一個小女孩曾經非常地自卑,因為她的聲音很嗲!很沙啞! 很難聽也很奇怪!甚至怪到沒有人願意跟她做朋友,並嘲笑她。 她曾因此非常難過,覺得自己一定是個失敗品,覺得老天對她太不公平了! 後來,她當了舞台劇的演員,才稍稍找回了點自尊。 很巧地,當時日本有個漫畫家叫藤子不二雄, 他的漫畫(哆啦A夢)非常受歡迎,正準備拍成卡通片。 偶爾間,他聽到了那女子的聲音,便找了她來試音,她好訝異! 居然會有人看上她那引以為恥的聲音? 後來,讓她的出乎意料地,她的聲音居然在該部卡通中大受歡迎! 跌破了當年許多因她的聲音而嫌棄她的人的眼鏡。 這個女孩子是誰? 她,就是現在卡通片中那隻機器貓----(哆啦A夢)的日語版配音員! 她那曾經讓自己自卑不已,讓她交不到朋友的「怪聲音」, 居然隨著該部卡通傳到了世界各地,成為眾多小朋友們爭相模仿、聆聽的「悅音」。 過去她所埋怨的,竟成了今日她所引以為榮的, 總之,她再也不覺得自己是個老天爺失敗的作品了! 上帝是全能的嗎?我想答案是肯定的。 一個全能的造物主難道會造出失敗的作品嗎? 想當然爾不可能! 依此邏輯推斷,我們都是上帝造的,所以,我們都不可能會是「失敗品」! 因為全能的主是不會,也不可能做出失敗品的! 世上每一顆樹、每一隻鳥、每一個人…都是祂的傑作! 都各有其特色,都各有其不同的價值,都各有其不同的功用,都蘊藏有祂的「美意」! 一早就告訴自己,我是最棒的,是上帝的精心之作! 如果你還沒有開始發光發熱,那就是你尚未開始善用自己的恩賜、特質。 這個恩賜與特質,可能很不一樣,甚至是你覺得與別人不同而自卑的呢! 千萬不要這樣想,要相信神造你,定有美好的旨意,要成就美好的事! 你的信心,需要你的[心]來相信! 證嚴上人靜思法語:「不要活在別人眼裡,死在別人嘴裡。不管你在什麼地方,同樣的你,有人將你抬高,有人把你貶低,所以不要管別人怎麼看,關鍵是自己怎麼看自己。」 長處管理,生涯贏家

老子說:知人者智,自知者明。勝人者有力,自勝者強。認識別人的長處並不容易,認識自己的長處也未必就容易。不認識自己的長處與短處,無從自我改善與學習。能夠認識自己的長處,懂得長處管理的五項策略,才能輕鬆有效的做好自己的工作,達成自我的目標,作個生涯贏家。 一、掌握自己長處 國父說:「從小要看重自己」,掌握自己的長處首先要認識你自己,了解自己的優點與缺點,尤其是自己的優點,花點時間想想一些對你是正面的事,那些造就出「今天的你」的特質,想想看你是如何看待自己,你的性格、你的特質、你的長處、特殊天賦、嗜好專長、教育訓練、工作上的專業能力、人際關係、你的智慧以及你生命無窮盡的希望與遠景。常楚簡單講就是自己的能力,累積自己的能力可以形成自己的競爭力。一旦研究、分析並找出你所有長處的模式,並清楚知道自己可以擁有與他人競爭的資產,工作與生活上的成功就屬於你。 二、活用他人長處 天底下沒有任何人能夠靠一己的力量過生活。今日是分工合作的社會,每個人必須盡他的責任與努力,但也必須依賴其他人的配合。因此,當我們面對困難與挑戰時,固然要有捨我其誰的豪氣,天助自助的信心,或是凡事靠自己的打算。但別忘了,如果仍然沒法解決或請他人處理較恰當時,則應活用他人長處。例如修房子找泥水工,電錶壞了找水電行,車子壞了找人拖吊,使每個人各司其職,發揮所長。適當的、適時的活用他人長處,可以讓事情事半功倍。這不是一種依賴,而是一種成熟的互賴關係,有智慧的人會加以妥當應用。 三、橋接他人長處 今日的大成功是要靠團隊的演出與團隊的智慧,每個人都要有成功不必在我,或獨木難撐大廈的觀念。主管更應有知人善任的本領,以橋接他人長處的策略來成就大事業。漢高祖劉邦的故事是個最好的例子,他善將將,即懂得橋接張良、蕭何、韓信等人的長處,故能發揮最大績效,成就漢室天下。簡單的橋接他人常處有:你做幕前我做幕後工作,你打前鋒我打後衛。從兩兩橋接到與一群人橋接,重點是形成具備戰鬥力的團隊。橋接他人長處的使用必須知己知彼,同時要使用溝通與包容的領導能力,這是需要學習的一種智慧。 四、擴張自己不偏好風格 每個人都有他自己的最愛與最不喜歡做的事情,如果離開了舒適區就會有不安全感、有壓力,甚至有危險的感覺。長處管理的第四個策略就是要我們離開舒適區,擴張自己不偏好風格,經由舒適區的擴張才能提高自我價值與自我形象。例如,不喜歡讚美人的主管可能要學習說好話,不喜歡做計劃的人可能要想清楚了,再開始執行。現代上班族常見的不偏好風格有:學習外語、在公眾面前演講、定期運動、定期閱讀……等。不妨調整一下,擴張一點自己不偏好風格,會帶來意想不到的好處。 五、控制過當 凡事過猶不及,心理學大師佛洛姆說:「一個人的缺點往往是他的優點使用過當」。因此我們要警惕自己,避免優點的過度使用而不自知。以上五個策略,一個比一個困難,控制過當是最難做到的,因為必須有充分的自覺、決心、習慣改變、持之以恆才能達成。一旦能夠做到則是自我的大突破。常見的控制過當的例子有:過度人際導向的人要減少社交應酬,少說話,多思考;太喜歡幫忙別人的人要學會說不,懂得拒絕;過度衝動的人要修練三思而後行,凡事忍耐一下;過度保守的人應該學習勇於嘗試,去做一些自己沒做過但值得一試的事情。 黑格爾說:「性格即是命」,性格主要是指一個人的思想信念形成的行為態度。基本上我們的人格受到家庭、學校、同儕團體、大眾傳播媒介的影響,因而形成不同的人格、價值觀與態度。每個人不可能是完美的人,但能夠掌握自己優點、活用優點、並透過長處管理五項策略的學習與運用,可以彌補自己能力上的弱點,提升整體的能力與工作績效。這個過程會讓自己更喜歡自己,更愛自己。希望每個人多思考,多練習,成為一位生涯贏家。 (本文作者:高明智) |

RSS 訂閱

RSS 訂閱