|

用「冰山理論」更瞭解自己 / 王雪芳

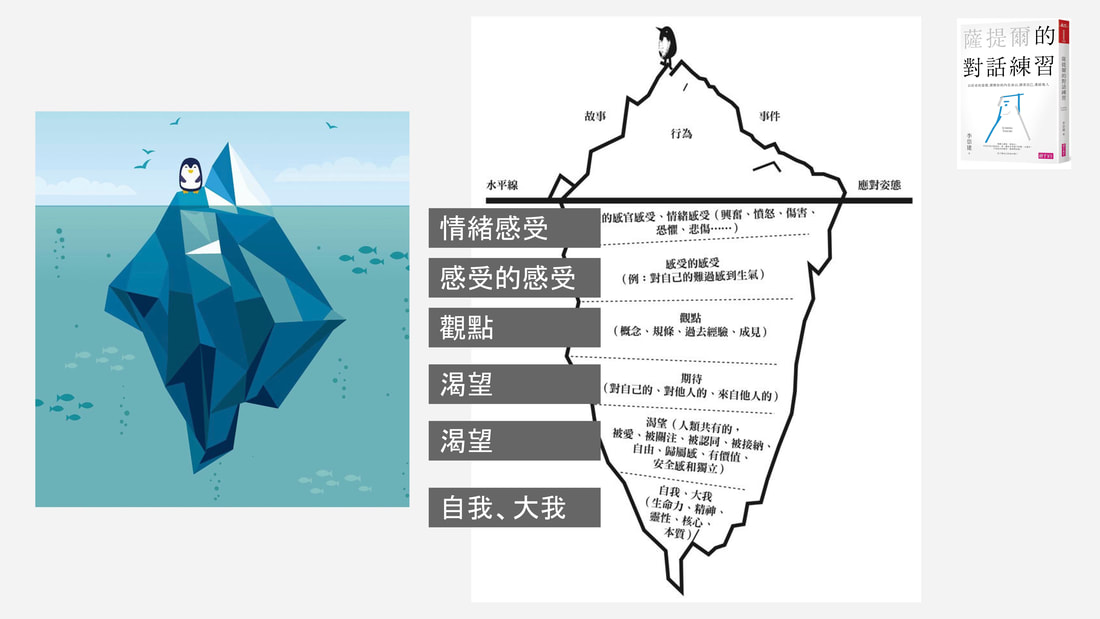

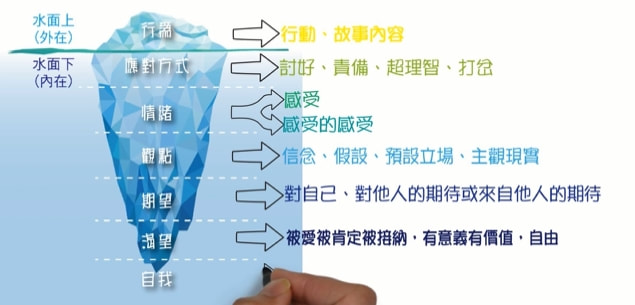

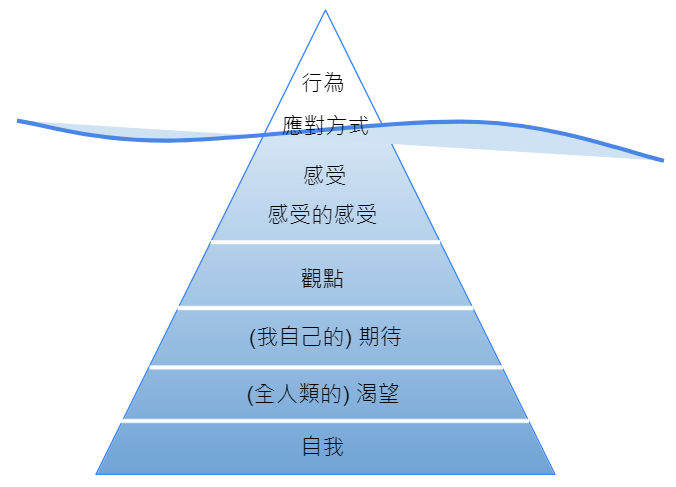

by 情緒教練 王雪芳 我的動怒經驗 回想過去與女兒關係緊張時,有一次外子開車,載著我與兒子到女兒就讀的大學,接她共同參加一項活動,一上車見她穿著夾腳拖鞋,頓時火冒三丈而開罵,車上空氣瞬間凝結...直到下車,兒子說:「有那麼嚴重嗎?」女兒委屈地說:「天氣太熱,這樣比較涼快啊!」 是啊,夾腳拖鞋怎麼會令我發那麼大的脾氣?直到學習了教練技巧,運用冰山理論才明白,憤怒而罵人背後還有情緒、觀點、期待、渴望等隱晦不明的因素,會左右自己的行為。唯有不斷向內觀察,釐清內心的糾結和渴望,才能從根本解套,改變外在行為模式,進而解決問題,我與女兒的關係也逐漸改善,更加親密。 此外,以我個人從事教練的經驗,歸納個案的困境,發現很多人的痛苦與創傷,與他們所成長的家庭密不可分。我們每個人都不可能在完美的家庭中成長,但可以期許成家孕育下一代後,成為「有意識」的父母,終止在不自覺下傷害了孩子。就如同我也是一路跌跌撞撞,學習做個稱職的媽媽,也學著做孩子的情緒教練。 冰山理論 要做孩子的情緒教練一定要有幾把刷子,才能勝任愉快,不至於自己都被捲進負面情緒的漩渦中。在此先介紹一個好用的工具:薩提爾冰山理論。 維琴尼亞.薩提爾(Virginia Satir)是二十世紀世界知名的美國心理治療師,她最被稱道的冰山理論就在探討行為模式背後的因素,並提出冰山隱喻:每個人都是一座冰山,外在行為只是冰山一角,水平面下才是真正的內在感受、渴望與自我。內在的諸多盲點,會讓人重複一樣的行為,更使得潛能無法發揮。 薩提爾的冰山理論,是將人的自我比喻成一座冰山,內、外在分成水面上和水面下兩部分(如上圖,出自《薩提爾的對話練習》)。外顯的行為只是露出水面的一小部分,埋藏在水面下未說出口、不為人知的思想和渴望,其實更為巨大、複雜。水面上的是行為,水面下則可分成應對姿態(應對方式)、情緒、觀點、期待、渴望、自我等6個區塊。從自我開始,層層往上堆疊,最後凝聚成應對方式,往上表現成行為。 認識冰山的層次 每個人都有一些固定的行為模式:遇到某種狀況,就會自動呈現某種固定型態的行為反應,因而會排拒其他選擇,形成「盲點」,阻礙成長。這些習慣性的行為模式常常身不由己,而且它的背後潛藏著許多因素,支配著個人的行為表現,好像內建的驅動程式,驅使我們做出某些行為,或脫口而出某些話語。讓我們仔細看看冰山的層次:

薩提爾提出人有五種基本應對姿態,前四種都是為了求生存自保、不表達自己的姿態,而一致型的姿態,是最健康的姿態:

認識了冰山理論、冰山層次,更重要的是必須實際體驗、實證,用來探索自己、連結他人,否則它不過是個死的概念而已。因此,不論是父母想了解孩子心底的祕密,或是職場上要獲得良好的人際關係,則以解讀情緒、觀點、期待、渴望4個區塊為重點(如下圖)。 如何應用冰山理論排除盲點 每個人在成長過程中,都會不自覺地形成一些個人執著的情緒、觀點、期待及渴望,因而排拒了其他可能性,形成了「盲點」,更限制個人做出理想行為的能力。唯有覺察,才能擺脫冰山的牽制。 就如同文章一開始提到,當我看到女兒穿夾腳拖鞋參加活動時為什麼會動怒?原來我有個根深柢固的信念:「出門如見大賓」,出門時穿著要像會見貴賓一樣莊重,拖鞋實在難登大雅之堂!但是用責罵的方法,讓女兒產生防衛心,雙方產生隔閡,根本聽不進我的話,更遑論會改變穿夾腳拖鞋的行為了,真是行為與目標背道而馳啊! 應用薩提爾冰山理論做為溝通方法,就是進入當事人的心路歷程,帶領當事人探究及覺察個人冰山底下的內容,揭開行為障礙、思惟盲點,有意識地重新轉化及選擇,進而做出合宜的行為,不受慣性所支配。當然,探索自己的心路歷程也一樣管用喔。常見的盲點及排除策略如下: 結語 我們知道,大腦產生觀念,觀念引導行為,行為產生結果,結果改變大腦,因而形成循環不已的模式。所以,人們也常說,要改變一個人的行為,先要改變他的心態和思惟觀念;唯有發自內心的信念轉變,才能誘發行為的改變,最終產生具體成效。 冰山理論可以協助我們深入了解自己及他人的內在,並且覺察行為背後的慣性模式。薩提爾告訴我們,要深入了解一個人的內在,可以透過冰山對話,一步步探索,不僅有助於理解自己及他人的內在冰山,也能有效與他人產生連結,發展出良好的人際關係。 |

RSS 訂閱

RSS 訂閱