法語法雨

僅節錄最後紅字部份開示,約6分鐘,慧眼第一淨。

20170519《靜思妙蓮華》願得佛智 慧眼第一 (第1091集) (法華經•化城喻品第七) ⊙「機小懼大滯留初受自得,器量根小得少自以為足,如彼小草小樹受量易滿,若彼雲雨大量不堪消受。」 ⊙「無量慧世尊,受彼眾人請,為宣種種法,四諦十二緣,無明至老死,皆從生緣有。如是眾過患,汝等應當知。」《法華經化城喻品第七》 ⊙「宣暢是法時,六百萬億姟,得盡諸苦際,皆成阿羅漢,第二說法時,千萬恆沙眾。」《法華經化城喻品第七》 ⊙「於諸法不受,亦得阿羅漢,從是後得道,其數無有量,萬億劫算數,不能得其邊。」《法華經化城喻品第七》 ⊙於諸法不受,亦得阿羅漢:於諸世間五欲之法,悉皆不受。內修為功持戒棄欲,而證果。 ⊙從是後得道,其數無有量:從是以後,餘會得道,而其數自無有限量。 ⊙萬億劫算數,不能得其邊:經過長時間縱使經歷萬億劫數,亦不能得知其邊際。 ⊙「時十六王子,出家作沙彌,皆共請彼佛,演說大乘法,我等及營從,皆當成佛道,願得如世尊,慧眼第一淨。」《法華經化城喻品第七》 ⊙出家宏誓大乘菩薩:有大心入佛道,菩薩有慧眼,但不如佛之慧眼,徹照本性至於究竟。 ⊙時十六王子,出家作沙彌:王子立願捨俗棄世榮出家弘大愛;未受大戒,尚作沙彌。 ⊙皆共請彼佛,演說大乘法:虔誠敬恭,皆同發心,共請大通智勝佛,說大乘教菩薩法。 ⊙我等及營從,皆當成佛道:我等王子及諸侍從,皆願當得成就佛道。「營從」:即長行所說的臣佐。 ⊙願得如世尊,慧眼第一淨:願得如佛大智慧,慈眼視一切皆平等,第一清淨。 ⊙慧眼第一淨:菩薩與佛皆有慧眼,觀空而不礙有,會空而不證。但唯佛之慧眼,能徹證心性自清淨,諸法唯一心的實相,窮法源底,至於究竟,故曰第一淨。 【證嚴上人開示】 「機小懼大滯留初受自得,器量根小得少自以為足,如彼小草小樹受量易滿,若彼雲雨大量不堪消受。」 機小懼大 滯留初受自得 器量根小 得少自以為足 如彼小草小樹 受量易滿 若彼雲雨大量 不堪消受 看,「機小懼大,滯留初受自得」,應該大家了解了?根機若小,那就是開始修行就是聽「苦」,確實真是苦啊!所以發心修行,修行的目的,就是為了要如何避除這個苦,能夠避開。要避離苦,就要按照佛陀的指導,知道苦的源頭,了解了,就開始知道,要如何滅除煩惱的方法,就要避開與人互相糾結著,這種不好的緣;所以他就修行獨善其身,不要與人有什麼樣的糾結。所以自己好好修個人的行,不要再造惡業,所以諸惡不造了,知道不要再造惡業,不要再結惡緣,好好地有煩惱生出來時,要如何避開,要如何除滅心中起伏的無明,觀察人世間的事理,這他們都通了。 所以機小,就是為自己,道理都懂了。卻是懼大,懼就是怕,害怕若要再進修大法,那就要入人群,他已經不想再與人有糾結,所以他就避開,不想要接受大法。這是怕,所以他會停留,會滯留在小乘,從開始知道的一個觀念,不要與人糾結,這都是苦的因緣,因為這樣,就是「初受自得」,就只顧自己,保護好自己。這種「器量根小,得少自以為足」。 根機的量就是很小,所以所得到的一點點法,他就覺得這樣很滿足了;我知道人間的苦,我知道苦的因由、來源是集,集種種的因緣,這些道理我都懂了,這樣我足夠了。所以根器,他的器量就是這樣而已,接受這樣的法,他以為這樣滿足了,所以「得少自以為足」。其實,佛陀要教育的法,不是這樣而已,這只是給你一個起頭,了解人間苦難的起點,但是他就只是這樣,他就停了,停在自己的世界裡。 所以「如彼小草小樹,受量易滿」。就如小草,一支草,一點露它就滿足了,其實,樹如果小棵,一點點雨,它就整棵都溼潤了。我們也說過了,大樹吸收的水分很多,很大的樹,雨水一下,可能至少也有兩三噸水,在一棵樹這樣吸收著。所以說,種樹的好處,樹林,如果有大雨時,它就先將水這樣吸收著,雨水若過再慢慢釋放;如果沒有樹,或者是樹小棵,大雨下來,沒有吸收的地方,自然(土)地無保護的根,就容易會土石流。所以說,小草、小樹只是顧自身而已,要大樹,大樹,它不只是顧自身,很滿足,能夠吸收很多,它還可以顧大地、護大地,這是大樹的功能。 所以,「若彼雲雨」。若是小草、小樹,它的量,吸收就是這樣,若是雲雨較大量,就不堪消受。這小草小樹的功能就是這麼少,就是顧自己。我們應該要學的是大法,或者是學小法就好呢? 同樣是人,現在臺灣真的是問題很多,光是說在臺灣,身心障礙的人口,據說超過一百萬人(行政院主計處統計,領有身心障礙證明人數計 112萬人)。其中有差不多九成,每天都是關在家裡,就是家裡的人這樣保護著他,這是比較有福的人,依賴著家庭,身心有障礙的人。其中還有十分之一,是受不到保護,都自己單獨一人,自己關在裡面,不敢出門,也不要接受外面人的幫助,這樣的十分之一,這種身心障礙的人。這樣算起來也不少啊!要怎麼樣去幫助他? 就看到一個個案,其實類似這樣的個案很多,舉一個例子。有一位四十五歲,在今年四十五歲,她(阿卿)有輕度的智能障礙,但是她有一個哥哥,卻是父母早就已經往生了。在她小時候,父母就一直跟她說:「妳不要隨便人家敲門,妳就開門,外面壞人很多,不要人家敲門就開門,不可以。不要出去外面。」這是從小的時候,她有這樣智能障礙,父母開始就這樣教她,也很乖,聽這樣的話,都一直,從父母健在時,她童年時,就有人來,都不敢去開門,養成了這樣的習慣。 尤其是智能障礙,到了父母前後都往生了,現在住的,雖然有一間公寓住,哥哥都在外面,自己有家庭,所以要來看妹妹也很難,三不五時。這個妹妹自己生活,里長就會拜託,有人專門在供應人,送便當的人,他就這樣為她送便當,若是送便當的人來,她習慣性就會跟他聊天一下,跟固定的人可以這樣接便當,跟他聊天。但是智能就和孩子一樣,平常就是在家裡。稍微清掃地板可以,其他沒什麼功能。里長就這樣將這個個案,提報給我們基隆(分會)。 我們的菩薩,慈濟人接到這個個案就趕快,按地址找到這一戶來,一直叫門、叫門,怎麼叫都不願意開門,門內門外這樣在對話,就要他們:「在那裡站就好,我跟你說。」就是這樣排排站。一二年的時間,有時候她歡喜就開門,進到裡面跟她說話、跟她聊天;有時候大家站得很累了,就說:「妳怎麼沒叫我們坐下?」她說:「站著就好。」椅子就是不給他們坐,就是站著跟她說話。就要跟她說得很誠懇,說得她很高興,說:「我們站得腳很痠,受不了了,拜託椅子讓我們坐一下好嗎?」等到她如果高興時,就說:「好啦,坐一下就好。」如果不高興,還是一樣這樣排排站。 兩年的時間,每個月,一個月有時一次、兩次,就是這樣,一直去關懷她,一直去跟她聊天。一直到最近,(家)裡面雖然她會掃,卻是水塔阻塞,馬桶不通,所以馬桶裡面的污物,都滿出來了,滿出來外面。慈濟人發現到時,動員人要去為她清掃,也是要固定人跟她說話,固定人,秀燕菩薩(黃秀燕),她就去跟她說:「我帶人要來幫妳修水塔。」「好啦!」開門讓她上去。沒水可用,什麼都不通,所以要為她修理水塔,歡喜讓人上去。告訴她:「要幫妳清掃馬桶,清掃妳的廁所。」她說:「不用啦!不用啦!」「為什麼不用?這麼髒,怎麼不用呢?」「這個桶子不能用,這樣也不能用,那個也不能用。」「為什麼不能用?」「這個我要裝東西,那個我要裝東西。」她說:「如果沒有這些東西,我們就沒辦法裝水來幫妳清了。」她就說:「你們不會去買嗎?」叫人家去買。就說:「我們就沒帶錢,沒帶錢不能買東西,妳是不是借我們用一下?」這樣跟她說了很久,她就還是不肯。 她說:「不然我們大家都要走了,因為我們都沒帶錢,我們沒辦法買桶子來幫妳清掃,妳如果不讓我們用,我們就要走了,沒人要幫妳清哦!」她說:「這樣啊?好啦、好啦!幫我清。」這樣才讓人清。那是要用真功夫,如用媽媽心對孩子。這樣,真的是要有一個人,陪在外面一直跟她聊天,童言童語,要跟她一直聊天,才能讓後面一群人去清掃,馬桶都滿出來了,又沒水。在上面(頂樓)修理水塔的,慈誠師兄,在上面洗水塔、修理水塔,讓它馬達能動,讓它水能通。水來了,開始很好清掃,清一清、掃一掃,馬桶都清好了,裡面都幫她清好了。 送便當的人拿便當來了,她就趕快去接便當來時,打開便當說:「我很餓了,他們來,都是他們來幫我清馬桶,幸好他們幫我清掃得很乾淨。」那位送便當的人就說:「妳有向人感恩嗎?」「有啊,我很感恩。」「妳有跟人家說謝謝嗎?」「謝謝啦!」就這樣。你說她笨,也會說感恩。相信她是在撒嬌,桶子不給人用,什麼都不讓人清,說到不幫她清,她就趕快說:「好啦、好啦!」所以不是笨,是真的智商不高,跟孩子一樣。 父母從小時候就教她不要開門,壞人很多,所以防護的心就很高,不與人接觸,這群菩薩不斷跟她接觸,不斷疼惜她,到了為她剪頭髮,洗頭髮,清理,都幫她清理好時,「輕鬆嗎?」「有啊!」開始就哭了。「妳為什麼哭呢?」師姊就再問她:「妳是不是高興?」「是啊!」高興得哭了。師姊就告訴她:「不要哭,你若哭,我會捨不得。」就又笑了,真的也是很可愛。 但是你想,像這樣從小所接受到的觀念,就是不要人家叫門就亂開門,外面壞人很多,這是凡夫,父母也是疼子,知道她較愚癡,智商較低,教她這種防護,預防壞人侵入,保護自己的方法,就是,不要開門,外面壞人多。 而佛陀是大慈悲父,來教導眾生,是要開啟我們的智慧。要開啟我們的智慧,我們過去就如那位阿卿一樣,她就是智能較低,不知道我們在受苦的原因,是從何來,凡夫就是這樣。佛陀他就告訴我們,人生苦難偏多,苦的來源是為何,要我們懂得去防護,不要再造業的方法。這是佛陀的智慧,來人間開這一道門,讓我們走入這一道門裡,不是將這道門關上,是將這道門打開。 這就是人生的苦難,就是因為這樣,造這麼多的業,人與人之間互相這種對立,愛恨情仇的糾纏,所以有這樣的苦,這就是佛陀來教導我們。 但是我們小根機的人就是(類似)這樣,我保護我自己,我不要再入大眾中,我不要與眾生接觸。所以「機小懼大,滯留初受自得」,這是最初接受到的教育,他認為保護自己就好了,所以「器量根小,得少(自)以為足」。就如那位阿卿,自己要保護自己所擁有的,這就是小根機的人,這樣保護,我滿足,我不願意損失。這就如小草、小樹一樣。較大的,像這樣的愛進到她家裡,一直都被她拒絕於門外。 幸好人間菩薩就是菩薩心,一而再,再而三,一個月去好幾次,就是這樣排排站,也甘願這樣一直去。這種愛的能量,時時都被她拒絕在門外,但是菩薩,大樹還是希望能伸根,能遮蔭來庇護這種,根機這麼弱小的人,這就是菩薩的愛,入人群去付出。所以我們學佛就要學大乘法,為眾生,入眾生的心門,打開無明的門,進到裡面,好好幫他清理那些無明污垢,然後用智慧的法,來牽引她、教導她,這是菩薩的心啊!, 前面的經文說:「無量慧世尊,受彼眾人請,為宣種種法,四諦十二緣,無明至老死,皆從生緣有。如是眾過患,汝等應當知。」 無量慧世尊 受彼眾人請 為宣種種法 四諦十二緣 無明至老死 皆從生緣有 如是眾過患 汝等應當知 《法華經化城喻品第七》 我們眾生就是這樣無明,所以佛陀既然來到人間,一大事因緣,他就開始要轉法輪,初轉的法輪是「四諦十二緣」,「無明至老死」,苦不堪。人間的苦,全都從過去,不是過去沒有因,過去一定有因,有因、緣,惹來了不斷的牽連。所以從「皆從生緣有」,累生累世,這個因緣這樣牽絆一直到現在。「如是眾過患」,就是這麼多,這「四諦、十二緣」,很多苦因苦緣,惡因惡果,這樣累世不斷這樣的過患。我們人就是這樣,一念偏差就是過失,就是這樣,很多的毛病,都這樣一直一直重疊過來。所以大家應該要知道,「汝等應當知」,大家應該要知道。 所以「宣暢是法時,六百萬億姟,得盡諸苦際,皆成阿羅漢,第二說法時,千萬恆沙眾。」 宣暢是法時 六百萬億姟 得盡諸苦際 皆成阿羅漢 第二說法時 千萬恆沙眾 《法華經化城喻品第七》 開始宣暢這個法,佛陀來轉法輪教導眾生,法門一開,開始說法。很多人,時間愈久,法說愈久,度的人就愈多。很多很多,「六百萬億姟」,昨天說過了,這是很多。兆再過來就是京,京再過來就是垓,再過來還有很多,天文數字,真的很多。這麼多人,因為佛轉法輪,法漸漸入人心,慢慢地大家知道苦的因緣,就是來自於四諦、十二緣的法,大家已經了解了。 「得盡諸苦際」,聲聞、緣覺,修行的人已經多了,已經「皆成阿羅漢」,得度的人不少,成阿羅漢的人不少。「第二說法時,千萬恆沙眾」。再第二階段,四諦法過後,就又有十二因緣法。當然,總名稱叫做四諦,其實人世間一切事物,無不都包含在四諦中。我們人的生死來去,因緣的牽絆,無不都是在十二因緣中。 所以第一、第二說法,愈來愈多人了解。聲是聲聞,從聲音了解四諦法,進度那就是從十二因緣了解生死源頭如何來。這就是佛,諸佛道同,每一尊佛就是同樣的方式、次序。時間愈長,當然度的眾生就愈多;時間短暫,度的眾生就較少。這就是眾生的業力。佛,釋迦牟尼佛,本來可以長久住世,就是缺了緣,所以取在八十入滅,這過去也說過了。 接下來的經文這樣說:「於諸法不受,亦得阿羅漢,從是後得道,其數無有量,萬億劫算數,不能得其邊。」 於諸法不受 亦得阿羅漢 從是後得道 其數無有量 萬億劫算數 不能得其邊 《法華經化城喻品第七》 這是時間很長,其實釋迦佛從塵點劫前一直到現在,塵點劫之前的大通智勝佛的過去,也是很長久的時間。所以所教化也有,「於諸法不受,亦得阿羅漢」。 於諸法不受 亦得阿羅漢: 於諸世間五欲之法 悉皆不受 內修為功 持戒棄欲而證果 「於諸法不受」,就是說「諸世間五欲之法,悉皆不受」。這就是修行者,已經修行了解了,不只是知道「苦集滅道」,還知道人間享受,名利地位,一切五欲都是虛幻。凡夫為了虛幻的五欲,所以造作很多的惡業。所以修行者已經「諸法不受」,這種世間五欲之法都不接受,就是去除世間的五欲,悉皆不受。 「內修為功持戒棄欲」。已經很用功,在自己的內心,要撥除、撥開欲談何容易?光說最簡單,吃,光要去除口欲就不容易。最近不是一直說,要能讓地球降溫,其中一項就是要茹素,大家素食,素食對宗教來說減少殺生,當然一大好事:最重要的,一般的人就是,我們若素食,就不用養很多的動物,就大地不受污染,排氣會減少,量,這種排氣量,二氧化碳污濁的氣,自然就會降低,大地也會減少污染。 現在大家知道,這樣是不是真的,能讓大家的口欲去除呢?很難。光說一個吃,要滿足口欲就很困難,何況說財、色、名、食,這種的欲真的難,我們一般說五欲──財、色、名、食、睡。修行者盡量要把握時間,少睡一點,要是一般的人,「好冷,叫我這麼早起來,我不可能。夏天,我吹冷氣很舒服,要我那麼早起也不可能。」看,這就是我們眾生,想要放棄享受實在不容易。所以能放棄享受,這就是修行,悉皆不受五欲。所以他的內心就要很下功夫,能修你的口欲,修得起來,這就是用功,很下功夫;叫你早點起來聽經,這也要很下決心,要很勇敢。 何況名、利、地位,這若不很用功夫,說要能禁欲,實在很困難。所以「內修為功,持戒棄欲」,這就是修行,這樣「即證羅漢果」。這就是我們平時在說,如何去除無明,要先五欲捨除,才有辦法無明去除。 「從是後得道,其數無有量」。 從是後得道 其數無有量: 從是以後 餘會得道 而其數自無有限量 修行用功,得道的人就「其數無有量」,很多。因為沒有欲,所以他能會道,欲念的心我們若去除,我們心就清淨,就有餘的心可以來追求法。所以去除煩惱,心就很清閒,就能來受法的教育。所以「餘會得道」。因為我們無欲,自然我們的心與法會合,這樣我們就能得道。所以,「而其數,自無有限(量)」。數量很多,因為了解這樣的法,自己能身體力行,去除各種煩惱,這樣而得道的人,其數很多、無量。 所以「萬億劫算數,不能得其邊」。 萬億劫算數 不能得其邊: 經過長時間 縱使經歷萬億劫數 亦不能得知其邊際 很多,無量無量,「六百外億姟」,還比這樣更多,這麼多人,真的是都去除欲念,然後一一開始得道。所以,很多的數字算不完,這是「經過長時間,縱使經歷萬億劫數,亦不能得知其邊際」。其實這樣修行過的人,其實是很多,用很長久的時間這樣修行,數量多,真的是無邊際。 「時十六王子,出家作沙彌,皆共請彼佛,演說大乘法,我等及營從,皆當成佛道,願得如世尊,慧眼第一淨。」 時十六王子 出家作沙彌 皆共請彼佛 演說大乘法 我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨 《法華經化城喻品第七》 出家,出家,弘誓願,「大乘菩薩」,出家就是要發大弘誓願,才有辦法出家,大弘誓願不是只有獨善其身,就是為了要度眾生。 出家宏誓 大乘菩薩: 有大心入佛道 菩薩有慧眼 但不如佛之慧眼 徹照本性至於究竟 不只是自度,就是還要度人,這發弘誓願,大乘菩薩行,而來出家,這都是「有大心入佛道」,就是志願要成佛,要入佛道的人,這些人願意出家。「菩薩有慧眼」,菩薩有智慧之眼,「但不如佛之慧眼」,能「徹照本性至究竟」。雖然菩薩有慧眼,還未到達「徹照本性,至(於)究竟」。菩薩也有,但佛已經到究竟,所以菩薩還要精進,在菩薩道上還要精進。所以這是出家的菩薩,因為菩薩,在一般的人都能稱菩薩,在家也能稱為菩薩。出家與在家菩薩不同,出家菩薩要修很多上上戒,很多的戒律,他要了解的法,比在家人還要更深、還要更廣、還要更了解,甚至要身體力行,因為目標就是要到成佛,你要成佛一定要經過出家,出家才有辦法身心清淨,出家才有辦法斷最微細的塵沙。因為出家,才沒有在世俗的緣牽絆。所以出家修行,這就是我們要到佛的境界。 在家菩薩也有慧眼。看看他們一群的菩薩在基隆,為了一位阿卿,我們能用這麼長久的時間,耐心、愛心,無所求付出這顆菩薩心,視案主就如,在看幼小的孩子一樣,那麼耐心去陪伴,那麼愛心去付出。這就是慧眼,視眾生都平等,跟自己的孩子一樣。因為她的智能像孩子,將她當作自己的孩子,從她的環境、從她的生活等等,一一都是透徹關懷,這就是菩薩的心。這個菩薩心是佛陀來啟發我們,佛陀以他的智慧來人間說法,眾生苦,還有苦中之苦,業力牽纏,這種走不出來,關心門的眾生,就要有打開心門。不只是自己打開,還能打開別人的心門得到法,自開心門還要打開別人的心門,這就是菩薩的慧眼。 雖然有這樣菩薩的慧眼,還未到「徹照本性至於究竟」,這就是還要再繼續走,我們的心中「無罣礙,無罣礙故」。我們修行,辭親割愛,就沒有掛礙,沒有小家庭的掛礙,已經辭親割愛,專心入人群中,一切的欲全都去除了,煩惱無明掃除,連塵沙的無明也要精進用功,才能與佛同等,「徹照本性至於究竟」。 所以,「時十六王子,出家作沙彌」。 時十六王子 出家作沙彌: 王子立願 捨俗棄世榮 出家弘大愛 未受大戒 尚作沙彌 「王子立願,捨俗棄世榮」,世間榮華富貴都去除,出家是要「弘大愛」。就是要將佛陀的大愛,要在人群中宣揚、入人群,這是十六王子出家之後,名稱為沙彌。還未受戒,哪怕你成年了,你還沒受戒,也叫做沙彌,未受大戒都叫做沙彌。不論你幾十歲,還是還未受大戒,同樣叫做沙彌。十六王子就是成年了,他出家,求出家修學佛法,還是名稱沙彌,「未受大戒,尚作沙彌」。所以「皆共請彼佛,演說大乘法」。 皆共請彼佛 演說大乘法: 虔誠敬恭 皆同發心 共請大通智勝佛 說大乘教菩薩法 這就是在開始,十六王子已經出家,作為十六沙彌,他了解、 他修行,他能了解,但是還有能進步的大空間。沙彌再請佛陀,就是演說大乘法。雖然他是沙彌,卻是,卻是有大志、立大願,有大的志向,立大的願望,不是只有出家而已,自利,於他還要再廣利他人。所以「虔誠敬恭,皆同發心,共請大通智勝佛,說大乘教菩薩法」。這是十六沙彌他的心願。開始,法都差不多都全都了解,他還要再有空間向前進大步。 就說,「我等及營從,皆當成佛道」。 我等及營從 皆當成佛道: 我等王子及諸侍從 皆願當得成就佛道 營從: 即長行所說的臣佐 我,大家,隨我一起來的人,我也希望佛能講說大法,希望他們也一樣能出家,同樣受大戒,同樣能弘大法,這是沙彌的期待。不只是自己,就是很多人,大家同時來修行,同時都能得道成佛,這是沙彌的心願。 所以,「願得如世尊,慧眼第一淨」。 願得如世尊 慧眼第一淨: 願得如佛大智慧 慈眼視一切皆平等 第一清淨 期待人人都能和世尊一樣,就是「慧眼第一淨」。雖然發大心要修菩薩道,雖然有慧眼,但是還未透徹,希望人人都要與佛同等大智,大智慧。「慈眼視一切皆平等」,這就是「第一清淨」的慧眼,這才是真正究竟。所以說「慧眼第一淨」,就是說菩薩與佛都有智慧,「觀空而不礙有,會空而不證」。 慧眼第一淨: 菩薩與佛皆有慧眼 觀空而不礙有 會空而不證 但唯佛之慧眼 能徹證心性自清淨 諸法唯一心的實相 窮法源底 至於究竟 故曰第一淨 菩薩觀空不礙有,他對這個法全都了解,從四諦十二緣進入般若,真空的道理中。雖然入空法而不礙,但是還沒有辦法真真正正體會到,佛真空清淨而妙有的心靈世界,還無法得到。所以「唯有佛之慧眼,能徹證心性自清淨」。唯有佛才能徹底了解,自性是清淨,「諸法唯一心的實相」,這是唯有佛才有辦法很透徹。所以「窮法源底」,對很透徹,到法源最最起源的地方,「至於究竟」,這就是「第一淨」。 所以我們學佛,真正要發大心、立大願。雖然我們行菩薩道,卻也是要再向佛的智慧去追求。見思惑,見思斷,但是惑未盡,這就是修菩薩行的過程中,在芸芸眾生體會煩惱,在煩惱中啟發智慧,但是還未到達塵沙完全淨除,慧眼第一淨,他們還未到達。所以他們現在要請的法,就是希望能到達這樣的境界,與佛同等,這就是修學佛法的目標。學佛一定要到成佛,未到成佛我們就不要放棄,所以要時時多用心。

化城喻品第七

妙法蓮華經化城喻品第七,佛陀說在大通智勝佛的時代,其國名好城,劫名大相。大通智勝佛成佛已經很久很久了,可以用塵點劫來形容。但是佛陀又說了,我以如來知見力故,觀彼久遠猶若今日。 這尊佛在成佛前一刻有重大的考驗,他本坐道場,破魔軍以後,快要得到無上正等正覺的時候,而諸佛法就是不現在前,這個現象持續經過一小劫甚至是十小劫。許許多多的梵天王,滿十小劫不間斷地供養大通智勝佛。過了十小劫,諸佛之法乃現在前,得成無上正等正覺。大通智勝佛還沒出家時,有十六個兒子,最大的一位名字叫作智積。這些孩子聽到父親得成無上正等正覺,都放下自身所愛,來到佛所想要親近供養佛。 大通智勝如來,受十方這些梵天王及十六王子的邀請,開始開示說法,四聖諦講三次,有示勸證三轉法輪。同時也開示十二因緣法,讓很多來聽法的人,本來有很多煩惱,有了法水後,可以心得解脫。這些聽法的弟子們,皆得深妙禪定、三明、六通,同時具足八解脫。十六菩薩沙彌,知道佛入室,寂然禪定,各昇法座,亦於八萬四千劫為四眾弟子廣說分別妙法華經。 佛陀說,我們在作沙彌的時候,分別都教化無量百千萬億恒河沙等眾生,讓這些人應以這個大法漸入佛道。這時,佛陀講了一個譬喻,譬如有五百由旬這麼遠,非常危險,非常難走的一條道路,很少人敢走,到處都有讓人害怕的地方。如果有很多信眾想要走這一條路到藏有珍寶的地方,這時有一位導師,聰慧明達,他非常清楚知道那裡有危險,那裏可以走。他就成為嚮導帶領大家通過這段難走的路程。因為這群人有人累了不想走了,他就在半路上變出一座化城,讓大家可以在裡面休息。於是有些進到化城的人,因為太舒服了,以為自己已經到了,已經得到滅度,可以從此都很安穩。這時候,導師就把化城滅掉,告訴大家,你們所得到的境界非是究竟滅度。為了成佛,得到佛的一切種智,你們應當發大精進心,等你們證得一切智、十力等佛法,具三十二相,這就是真實的滅度。諸佛的導師,為了讓你們休息才說出涅槃的法,既然已經知道是化城休息的法,接下來就要追求佛的智慧。

0 評論

發表回覆。 |

Details

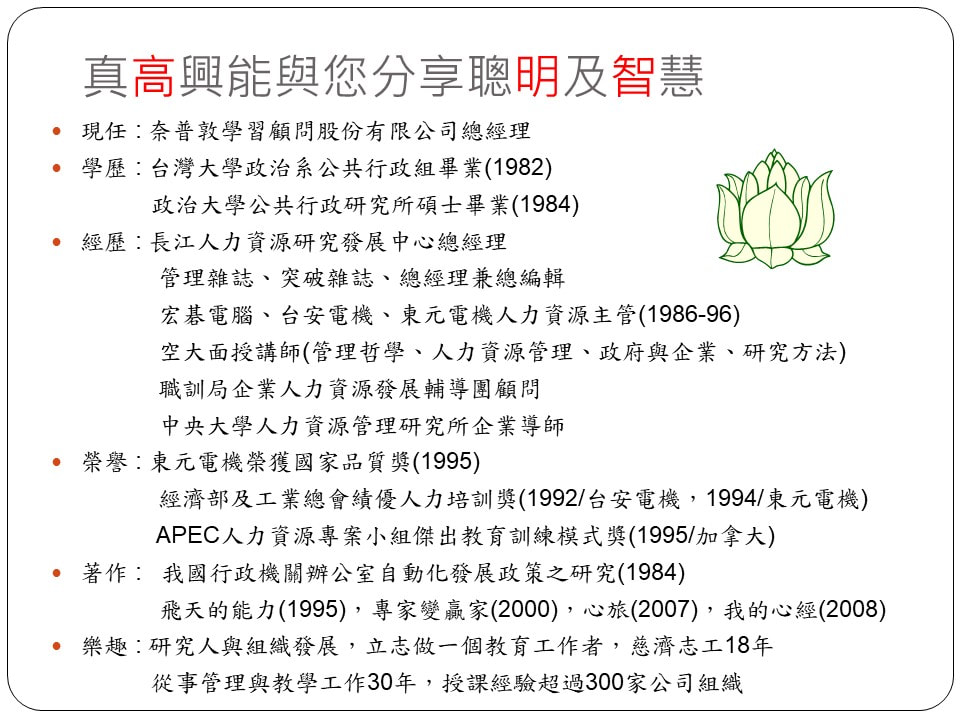

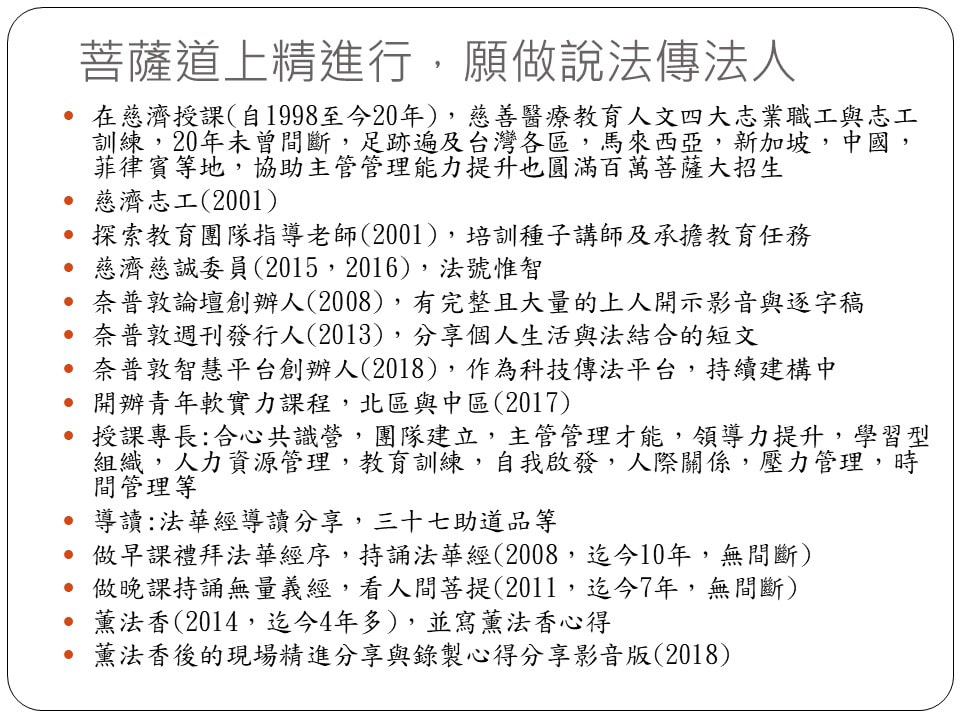

讀書會及導讀人團隊介紹靜寂心地是道場,慚愧發露誠懺悔,毫釐之偏差以千里,一念覺悟歸向自性。

出泥蓮華不染塵,高原掘井得甘泉,困境自省身懷明珠,分別智慧照第一義。 封存檔

四月 2024

類別 |

RSS 訂閱

RSS 訂閱